ドバイのHotNews(2008年4月〜)

|

2008年12月号

|

|

【

ドバイ・バブル崩壊?

】

|

|

世界金融危機の影響か、今年は日本でも12月になっても外でクリスマス・ソングを聞くことがあまりないように感じます。

|

|

11月下旬、ドバイは政府系企業に4.7兆円の負債があることを認めましたが、これはドバイのGDPを上回る、普通では考えられない額です。不安にかられる国民や投資家たちを納得させるために具体的な数字の公表に踏み切ったということですが、未発表投資の損失が300億ドルに上るという話もあり、まだまだ不透明な部分がかなりあることは否めません。

|

|

原油価格高騰が一転して下落に転じ、危機感を持ったOPECが原油の減産に踏み切るなど、中東の経済不況を伝えるニュースを聞くたびにドバイのことが気になっていましたが、思ったよりも早いバブル崩壊の予兆に驚いています。

|

|

そもそも、ドバイはほんの60年前までは、海から魚や真珠を採って素朴に堅実に暮らしてきた国です。それが、石油の発見で一気に成長し、中東のハブとまで言われるまでに発展しました。普通の国が発展する段階で経験するプロセスを10段階くらい飛び越えてしまった、稀有な例でしょう。

|

|

2008年11月号

|

|

【

今、中東の大学が熱い!

】

|

|

この間雑誌を見ていたら、面白い記事を発見しました。 今まで、世界の大学の頂点はハーバードなど英米のエリート校であったが、その構図を破ろうと現在多くの国が猛烈に攻勢をかけている。国の未来を見据えて、優秀な頭脳を集めようとしているのだ。

|

|

記事によると、ドバイをはじめとする中東での大学開校が勢いづいている原因は主に3つあります。

|

|

ただし、同じ中東でも、インドやイランなど閉鎖的なシステムのせいでせっかくの優秀な学生の能力を生かしきれていない国もあります。インドでは官僚主義のせいで大学改革が大幅にたち遅れており、イランでは非常に優秀な学生が多く集まる最高レベルの理工系大学があるにもかかわらず、卒業後の未来が国内では保障されていないせいで深刻な頭脳流出が起きています。卒業後、賄賂を渡さなければ企業も困難なイランから出ることを望む学生の多くが、「行きたい国のナンバー1はドバイ」だそうです。これらの国では、政府が海外大学の現地校設立を受け入れる法整備に前向きでないことも一因となっています。また、エジプトのカイロ大学などは古くから学術的にそのレベルの高さで有名ですが、これらの伝統大学は研究が旧態依然のままで停滞しており、近年は元気がなくなっているとのこと。 こうしてみると、ドバイのように開放的で新進的な気概をもった指導者のいる国は、どんどん視野を広げて優秀な頭脳を集めて発展し、逆にその国の習慣や文化を重視するあまり閉鎖的になってしまっている国は、せっかく優秀な生徒を集めてもそれを生かしきれず、優秀な頭脳がドバイのような開放的な国にどんどん流出していく、という構図が見えてきます。国の発展には優秀な頭脳は不可欠であり、それを集め、育てる環境を整えるには国を外に開放することが必須条件であることが見えてきます。

|

|

アジアで大学教育の競争をリードしているのは中国で、それに韓国、シンガポールが追随しており、現在、世界中が優秀な学生を集めるのに必死です。 私がドバイにいたときにも海外大学の分校のようなものはありましたが、「アメリカン・ユニバーシティ・イン・ドバイ」とオーストラリアの「ウーロンゴン大学」くらいでした。それがいまやハーバードやボストン大学とは・・・(!)。 |

|

2008年10月号

|

|

【

世界金融危機の影響

】

|

|

原油価格の急騰によって、長い間たなぼた好景気にあやかってきた中東ですが、ここ最近の世界的金融危機の影響で原油価格が下落し、このバブルにも陰りが見えてきたようです。 新聞によると、クウェート、イラン、バーレーンなど比較的小さな国ほどこの影響は多きく、予算の下方修正や大規模プロジェクトの見直しを迫られています。クウェートでは、デリバティブ商品取引で国内銀行に多額の損失が発生し、国が救済策に追われています。 そんな中、ドバイやサウジアラビアといった大きな国は、体力があるぶんそれほど危機的な状況にはないようですが、世界中を席巻している金融危機の影響がまったくないはずがありません。いったいどうなっているのだろう・・・と思っていたところに、友人たちの何人かがメールをくれました。(以下は、友人たちの話を総合したものです)。

|

|

友人のご主人様は鉄鋼関係のトレーダーを長くやっていますが、「一分一秒でこんなに大きくゆれるマーケットは初めて」だそうで、ドバイ市場でもやはり金融危機の影響は大きいようです。ただ、相変わらず、住宅をはじめとするすべての値段が非常に高く、住民はちょっと辟易気味のよう。彼女の友人が「ジュメイラ・アイランド」と呼ばれる海上の人工島(以前このニュースでも紹介した「パーム・アイランド」の姉妹版)に引っ越したそうですが、家賃がなんと420000ディラハム(1260万円)!とのこと。

|

|

しかし、その一方で、ドバイ政府も住宅を作りすぎてしまって、入居者を埋めるのに四苦八苦しているようです。同時期完成の家(特に高層住宅)が多数あって、空きが多すぎるとバブルが一気にはじけてしまうので、政府も完成予定時期を遅らせたり、家族以外の人と家をシェアしていると5,000ディラハム(15万円)の罰金を科したり・・・とアパートを埋めようと必死で対策を練っているとのこと。

|

|

一方、ショッピング・モールも相変わらず建設ラッシュが続いており、11月4日に新たに「ドバイ・モール」という大型ショッピング・センターがオープン予定で、話題をさらっています。 こうみると、大量の住宅を今後どうさばくか・・・という深刻な問題こそありますが、今のところ、一応ドバイの景気は保たれているようです。 しかし、観光も景気に左右されます。金融危機の影響で人々が財布の紐を引き締めれば、まっさきに削られるのはレジャー費用です。それとも、いつの世にもお金を持っている人は持っている・・・ということで、景気に左右されない一部大富豪の寵愛を受けて、今後もドバイ・バブルは続くのでしょうか。 我が家では、この異常ともいえる好景気には以前から懐疑的でしたが、まだまだ目が離せません。

|

|

2008年9月号

|

|

【

アメリカ再訪3

】

|

|

さて、今回は前月号からの続きです。

|

|

それに、ロサンゼルスの道路の記憶ももうおぼろげだし、10年もたてば道も変わっているでしょう。しかも、滞在期間のほとんどを過ごすオレンジ・カウンティはまったく初めての場所。

|

|

泊めてくれる友人が「つきっきりでアテンドするから心配しないで」と言ってくれていたのですが、仕事を持っている友人にそこまで甘えるのも申し訳ないし、やはり自由にいろいろ動き回れたほうが何かと便利・・・というわけで、最初の2日間を友人が運転してくれた後、結局レンタカーを借りました。ところが、このレンタカー屋がフリーウェイの入り口のすぐ横にあり、車を借りたとたん、一般道路での練習もなく、いきなり恐怖のフリーウェイにのるはめに・・・・!これはいくらなんでも想定外!

|

|

もちろん、フリーウェイを降りて無事ロサンゼルスに着いてからも、道に迷ったり、ガソリンスタンドで給油の仕方に戸惑ったり、安いレンタカーを借りたせいで鍵が壊れて立ち往生したり・・・と、さまざまなハプニングはありましたが、そのたびに周りの人に助けられてなんとか珍道中を終えることができました。赤信号で停車中にいきなり窓を開けて大声で道を聞いた私に、親切に教えてくれた隣の車線のトラックのおじさん、給油口がすぐに見つけられなかった上に、昔と違ってガソリンが前払い制(あらかじめいくらか払ってセルフで給油し、あとでオフィスでおつりをもらう)になっていることを知らずに、ガソリンが出なくてパニックしている私に説明してくれたスタンドのおばちゃん、「どうせどこか空いているだろう」とたかをくくっていたせいで、夜になってもロサンゼルスで空いているホテルが見つからず困っていた私に特別にネット予約専用の部屋をまわしてくれたフロントのお姉さん、みなさん、どうもありがとうございました。そして、「ママ、次の出口で降りるからね。そろそろ隣のレーンに入って」とか「後ろ、車来てるよ」と、地図を見ながら何かとお手伝いしてくれた娘たちにも感謝。10年前は、眠っているかぐずっているか、けんかしてるかで、運転中はお荷物(失礼!)でしかなかった存在が、今はもうこんなに立派になったんだなあ、と感慨もひとしお。

|

|

今回の旅行でわかったこと:

|

|

2008年8月号

|

|

【

アメリカ再訪2

】

|

|

前回のアメリカ訪問の続きです。 再訪とはいえ、なにしろ当地に住んでいたのは10年近くも前のこと。帰国してから時間がたつうちにだんだん記憶が薄れ、今回の再訪にあたっては「アメリカは怖いところ」という、まるで初めてアメリカに旅行する観光客の感覚に近くなっていまいした。そんな私がひどく心配していたことが二つ。ひとつは、今思うと笑い話なのですが、「子供が誘拐されたらどうしよう!」ということでした。今回は10年ぶりの訪問で、当時親しかった友人たちは引越しや帰国でほとんど残っていません。しかも夫が同行できず、私と子供だけ、ということもあって、どうやらかなり緊張していたらしいのです《笑》。 |

|

10年前、治安の良い地域に住んでいたとはいえ、誘拐が多いアメリカでは、子供を1人で家で留守番させたり、外を歩かせるのはもちろん、たとえ1分でも車の中に置いていくことはできませんでした(もちろん今も禁止されていますが)。当然、買い物中に子供から目を離すこともありえず、どこへ行くにも、当時幼稚園だった娘たちと一緒。デパートで洋服を選んでいるときも、しょっちゅう子供の名前を呼んで返事があるか確認しながら・・・という具合でした。なので、「アメリカ=子供から目を離していけない!」という条件反射的な公式が、いまだにパブロフの犬のように私の中には厳然と存在しているのです。(それに、かの国で誘拐されるのは小さな子供だけとは限りません。10代の子供でも行方不明者はたくさんいるので)。 結果的には、フリーウェイで一時間ほどの隣の郡に引っ越した昔の友人の家に泊まることになり、知り合いのいないところで1人で何もかもやらなくてはいけない・・と意気込んでいた点については、かなり精神的に楽になりました。 |

|

残るは治安の問題ですが、友人の住んでいるのが非常に安全なエリアということもあって、ショッピング・モールは夜遅くまで家族連れやティーンエイジャーで大にぎわい。地元の子供たちも、中学生くらいになると、親に車でショッピング・モールに落としてもらって友達と自由に過ごし、帰りにまた迎えに来てもらっています。 |

|

アメリカから帰国した翌年の夏、母子だけでマンスリー・アパートを借りて、着いたその日に部屋に電気・水道をひき、翌朝から子供をサマーキャンプに送る・・という生活をしたこともあるのに、だいぶ適応感覚がにぶってきたなあ、と痛感しました。子供はどんどんしっかりしていくのに、自分はどんどん年をとっていくようで複雑な気分・・・。 それにしても、最近のアメリカのショッピング・モールは屋外型で、巨大な建物の中にお店があるのではなく、屋外の広い敷地にたくさんのお店が並んでいるところを、散歩気分でぶらぶらする・・・というものが主流になってきているようです。なんだかアメリカの新しい形態のショッピング・モールは、ドバイのやはり新型のショッピング・モール「マディナ・シティ」を思い出させるものがありました。そういえば、最近のアメリカの新興住宅地の家はどれも大きくて、ドバイのお屋敷のように真新しくて近代的な様式で、アラブの家が女性の姿を見せないように周りに高い壁を張り巡らせていることを除けば、非常によく似ています。ショッピング・モールといい、住宅といい、こうやってそのうち世界中の景色がパターン化していくのではないかしら・・・とふと思いました。 |

|

偶然にもドバイで一緒だった友人が2人、同じカリフォルニア州に住んでおり、友人宅近くのショッピング・モールまで来てプチ同窓会をしてくれました。以前、小さかった娘たちから決して目を離せなかったこの国で、今は大きくなった娘たちがドバイにいたときにように夜の屋外ショッピング・モールを勝手に歩き回っており、私はそんな娘たちを待ちながらドバイ時代の友達と一緒にご飯を食べている。そのうち自分がアメリカにいるのかドバイにいるのかわからなくなり、それがまた心地よく感じられる不思議な夜でした・・・。 長くなってしまったので、もうひとつの心配事項についてはまた次号で! |

|

2008年7月号

|

|

【

アメリカ再訪

】

|

|

先週、以前住んでいたロサンゼルスを8年ぶりに娘たちと訪問しました。 |

|

まず、日本でも騒がれているガソリンの値上がりについて。 |

|

また、ガソリンを使わないハイブリット・カーがかなり増えたそうです。

|

|

また、今回よく見かけたのが「ブルートゥース」というワイヤレスの携帯電話のイヤホンです。これは、耳にはめる小さなワイヤレスのイヤホンで、携帯電話にコードでつながなくても話ができる優れものです。

|

|

ハイブリット・カーもブルートゥースも、9年前にアメリカにいたときはこんなものを使うようになるとは想像もできませんでした。携帯電話なんて、厚さが7,8センチもあり、とても「携帯」とは呼べる代物ではなかったのですから。

|

|

|

|

2008年6月号

|

|

【

帰国後の変化あれこれ

】

|

|

帰国してはや3年がたとうとしており、我が家の子供たちもずいぶん日本人になった(?)なあ・・・と思う今日この頃です。 帰国当初は「みんな同じでいや!」といって頑なに拒否していた日本の流行のファッションも、着てみると結構かわいいものがあるらしく、新しいものがはやるとすぐにチェックして買いに行くようになりましたし、ちんぷんかんぷんだったアイドルの歌も、ひととおりカラオケで歌えるようになり、プリクラに夢中の毎日です。日本のティーンズ向け雑誌を片手に、おしゃれの研究に余念がありません。何よりも、やはりそこは年頃の女の子、友達と共通の話題で盛り上がれることが一番楽しいようです。 なんでも頭から否定するのではなく、その中でよいところを見つけようと努力すれば、たいていの場所では楽しくやっていける・・・これは海外生活で学んだ知恵のようなものだと思います。 帰国したての小学校のときは、本人たちもまだ「自分の意見をしっかり主張すること」と「郷に入っては郷に従えの精神」を融和させることに少し戸惑っているようなところがありました。

|

|

たとえば、「○○ちゃんってかわいいね」とか「足、長いねー」などと褒められたとき、日本では「えー、そんなことないよ。××ちゃん(相手の子)のほうがかわいいよ」とか「でも、私、色が黒いから」などと謙遜します。でも、うちの子供たちの場合、「うん!ありがとう!」と思いっきり笑顔で答えてしまいます。(相手は絶句・・・) 先生によると、ほめられるたびに、堂々と「ありがとう!」を連発する娘に、最初は驚いていたまわりの子たちも「ほめられたら素直に喜んでもいいんだな」というような雰囲気に変わってきたそうです。また、娘も、「ありがとう!」で会話を寸止めするのでなく、「ありがとう。でも、××ちゃんも目が大きくて、すごくきれいだと思うよ。私、大好きなんだ〜」など、相手のことも一言、言い添えると会話がスムーズにいくようだ、と学んだらしいです(本人談)。

|

|

また、「譲り合いの精神」に慣れるのにも時間がかかりました。 クラスで役員を決めたりするときも、みんなやりたい役職があっても遠慮して手を挙げず、全員だまってしまう場面が多々あるようですが、こういうときも娘は「はい!」とまっさきに手を挙げていました。

|

|

他にも、日本人はいちいち口に出して言わなくても、相手の気持ちを推し量って行動する、という繊細な気配りができますが、「口に出さないことは思っていないのと同じこと」という考えの娘たちは、そのせいでお友達と行き違って、あとから相手の気持ちを知って「なあんだ、そういうことだったのか」というようなこともありました。 そんなあれこれを乗り越えて、今楽しく学校生活を送れているのは、本人たちの努力だけでなく、いろいろ教えてくれたり、温かく見守ってくれるお友達や先生がたがいたおかげです。幸い、帰国後に通った学校には帰国生が多く在籍し、先生方も海外経験で得た良いところを積極的に伸ばそうとしてくださっています。国内で育ってきた一般生とも、「帰国生の英語はすごい!」「一般生は、ものすごく難しい言葉や漢字をたくさん知っててすごい!」と互いに尊重しあって、よい刺激を受けているようです。 ただ、うちはたまたまラッキーだっただけで、同じように帰国した子供の中でもつらい目にあうケースもあります。帰国した場所の地域性や、その子の性格、担任の先生の考え方などで、順応のしかたはさまざまだと思います。うちの場合は、本当に学校や先生方、お友達に恵まれて、毎日感謝の気持ちでいっぱいです。 海外で働く日本人が増えたため、今の日本では帰国生はもう珍しい存在ではありません。それでも、それぞれの家庭の事情や赴任した国の事情で、100人の帰国生がいれば100通りのケースがあります。

|

|

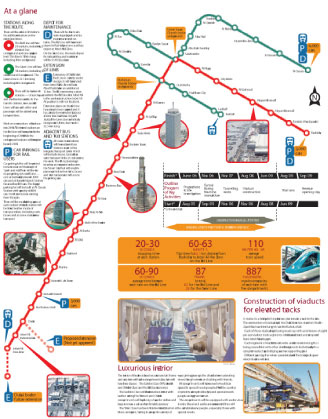

※ 今週のドバイ・ミニ情報 友人が、もうすぐ完成するドバイの地下鉄のパンフレットを送ってくれました。 |

|

2008年5月号

|

|

2008年4月号

|

|

【

娘の里帰り

】

|

|

春休み、長女がドバイに里帰りをしてきました。

|

|

無事帰国した彼女の話によると、ドバイは帰国したときとはずいぶん変わったそうです。

|

|

それから、長女の友人たちもずいぶんと変わりました。海外のティーンエイジャーの生活はとても華やかで、今回泊めてもらった仲良しのビクトリアは、茶色かった髪の毛をブロンドに染め、爪は流行の長いフェイクネイルをネイルサロンでつけてもらい、耳には6個も7個もピアスをつけています。春休み中は毎日のように誰かの家(それも豪邸!)でパーティーをしていたとか。学校の勉強も日本ほど大変ではなく、数学などかなり簡単なことをやっていて宿題もそれほど出ていないよう。それでも、アメリカのアイビー・リーグに入るような優秀な生徒もおり、みな充実した学校生活を送っているよう。 日本の高校で、ピアスも茶髪も禁止、スカート丈を注意され、大学受験を目指して毎日宿題に追われて必死に勉強している自分と比べて、思わずため息が出てしまったとか。

|

|

今回、私と夫にとって何よりもうれしかったことは、長女が友人たちと全く変わらぬ友情を保っていられたことです。日本とドバイ、これほどまでに環境が違うと、話題も合わなくなってきて、久しぶりに会ってもお互いの変化にかえって寂しい思いをするのでは・・・と、実は密かに心配していました。でも、そんな心配は全くの杞憂に終わりました。 次はぜひ、次女と三女、そして私も行きたいものです!

|