中国のHotNews(2008年4月~)

|

2008年12月号

|

|

【 中国の景気 】 |

|

|

|

民工 |

|

そんな中で聞いた話によれば、農村から都会へ働きに来ている「民工(ミンクン/出稼ぎ労働者)」たちを対象にしたあるアンケート調査で「今後の暮らし向きは日に日によくなっていくと思う」と答えた人たちが78%にのぼったというのです。不況の最中になぜこんなに楽観的でいられるのかといえば、民工たちは国際的な経済情勢等に関心はなく、ニュースを聞いてもあまりまじめに深刻にそれを考えることもなく、自分と家族が毎日平和にお腹いっぱい食べていけることが最大の関心事だからだそうです。 |

|

また30年前には、10億人近くいた農民のほとんどが大変貧しくて満足に食べられず、都会でもやせたスマートな人ばかりという状態、つまり国民全体が貧しく、食べていくのがやっとで、肥満になるほど食べ過ぎる余裕などなかったのが実情なのに、「中国人は中国茶を毎日飲んでいるからみんなあんなにスマートなのだ」と信じている日本人が多く、私もその一人でした。それが今では食べ物や住む場所に困っている貧困ライン以下の農民は1,400万人にまで減ったと発表されています。これなら中国政府の改革開放路線について胡錦濤さんが胸を張るのも無理はないとも言えますね。

|

|

民工

|

|

そういうわけで、上に挙げたアンケート調査がなんらかの実態を反映しているとすれば、中国全土で8億人いる農民のうち、かなりの割合の人たちが(世界は不況で苦しんでいるというのに)、今後自分たちの暮らしはよくなっていくと楽観しているなら、それだけでも中国経済にとって大きなプラスの要因になるのではないでしょうか。 |

|

民工 |

|

2008年11月号

|

|

【 花火や爆竹 】 |

|

|

|

というわけで今日は、上海蟹などの食べ物のニュースはお伝えできませんが、やや明るいニュースとして花火と爆竹についてお話ししたいと思います。花火といえば、日本では夏の風物詩ですが、中国では何かお祝い事があれば季節にかかわらず花火を上げ爆竹を鳴らします。特に元旦や春節には爆竹や花火がつきもので、中国で一年間に使用される爆竹や花火のうちの半数以上がこの時期に使われるそうです。

|

|

今年もそろそろ年末に近づき、まもなくお正月用の花火が売り出され始めますが、今年の新製品として「足跡」「笑顔」「金色の瀧(銀色の瀧をお正月用に金色に改良したもの)」など、「鳥の巣花火」が北京で売り出されることになりました。これは北京オリンピックで花火を打ち上げた「熊猫煙花(パンダ花火)」社から売り出されるもので、北京市民は早ければクリスマス前後に同社直営の販売センターで家庭用に改良された「鳥の巣花火」を買うことができるようになるということです。今回の花火にはほかに「祥雲」「牡丹の花」など10数種類があり、合計3万6000箱が売り出されます。もちろんオリンピックで使われた大型の花火は北京市の規定でA級、B級に分類されるもので、個人が打ち上げることは禁止されていますが、今回売り出される花火は、パンダ花火社が今年の3月から開発を開始した家庭用の改良型でC級、D級に格下げされ、北京市の基準に適合するようになりました。その上、北京オリンピックの花火と同様に空中にゴミやかすが飛び散ることはなく、臭いもない環境保護型の花火だそうです。「ただしオリンピックでは200m.の上空まで打ち上げられましたが、このC級、D級ではそこまで高くは上がらず、オリンピックと同様の効果は期待できません。しかし打ち上げた人はオリンピックの思い出をはっきり感じ取れることはまちがいありません。」とパンダ花火社の人は自信を持って断言しているそうです。しかも値段は通常の花火と同程度で特に「鳥の巣花火」だからといって割高にはならないそうですから、新年には北京のあちこちの街角でこれらの花火が見られることになるでしょう。

|

|

|

|

ただ爆竹や花火には危険がつきもので、毎年必ず何人かの死傷者が出ています。中国の多くの都市では1990年代前半に大型の爆竹や花火の使用を禁止する規定が制定されましたが、市の中心部など一部を除く多くの地域ではそれらの規定はあまり守られず、できるだけ大きな音の出る爆竹を鳴らさないと新年を迎えた気がしないという中国人は多いようです。農村出身の私の友人も、大晦日の夜の12時には必ずどこの家でも爆竹を鳴らしてご先祖様をお迎えし、新年の平安をお祈りすると言っていました。今年の大晦日は中国の多くの人が改良型の「鳥の巣花火」と基準範囲内の爆竹で満足して無事に「年」をやり過ごしてもらいたいものです。

|

|

|

|

2008年10月号

|

|

【 謝晋監督のこと 】 |

|

|

|

以前から私も謝晋監督のファンでしたが、十数年前に同監督がちょうど来日された折に、勤務先からの指示で機関紙に載せるためのインタビューをさせて頂いたことがあります(その頃、私はまだ日本に住んでいました)。もともとインタビュー好きの監督だそうで、多忙なスケジュールの中で時間を割いて下さいましたが、インタビューの経験など後にも先にもそれだけという私は、緊張の余り、聞きたいこともほとんど聞けず、しどろもどろになりながらアッという間に時間が来てしまい、今でも後悔だけが残っているという情けない結果となりました。それでも「これまでのご自身の作品の中で、どれが一番よくできたとお思いですか?」との質問に対して「次に撮る作品」との答えが返ってきたのと、とにかく途方もなく温かくて大きな人という印象が残っています。ところが緊張のあまり写真を撮るのを忘れたため、ちょうどその直後、上海へ行く機会があった時に、監督の事務所へ写真を撮らせてもらいにまたお訪ねすることになりました。その時も、忙しい中、時間を割いて下さった上、帰りに監督の部屋に積み上げられていた、ふるさとの特産である紹興酒を1ダースお土産に下さったのでした(それを自分がどうやって日本へ持ち帰ったのかは、もう覚えていませんが)。その後も、毎年サイン入りの年賀状を下さいました。印刷されたものですが、毎年異なるおもしろい図案は監督自らがデザインされるものだということが、新聞で紹介されたこともあります。 |

|

中国の知識人は皆そうでしたが、謝晋監督も文化大革命等の政治運動が激しかった時代には、想像を絶する迫害を受けたそうです。監督には息子さんが三人おられましたが、次男と三男は、精神障害者でした(既に亡くなられました)。かつて新聞のインタビューで、文化大革命中に迫害された時、何が辛かったかと言って、精神障害者である息子たちがゴミを食べさせられているのを見せられたことほど辛いことはなかったと答えていらっしゃいました。長男はアメリカへ留学し、やはり映画監督として活躍なさっていましたが、先月病気で急死したことが報道され、謝晋監督を慕う映画関係者や一般市民たちが、監督のことを心配していた矢先でした。

|

|

謝晋監督の作品は中国内の映画祭で何度か最優秀賞などを受賞し、中国映画の第三世代の監督としては第一人者ですが、当代きっての最高の栄誉に浴した影で、恐らく深く激しい苦悩や悲しみも嘗め尽くした人だろうと思われます。それが世の偉大な芸術家の常だとすれば、謝晋監督は、それこそ現代中国の偉大な芸術家の典型だと言えるでしょう。謝晋監督の映画をご覧になった人なら、それもなるほどとお感じになるのではないでしょうか。

|

|

|

|

謝晋監督のふるさとの紹興酒「女児紅」 |

|

2008年9月号

|

|

【 ある新入生 】 |

|

|

|

黎(リー)君は25歳、湖北省の農村出身です。幼い頃から美術が好きな黎君は、2000年に17歳で職業高校を終え、工芸美術学校に合格しましたが、家が貧しく弟や妹も学校にやらなければならないため(農村部では一人っ子政策に違反して罰金を払ってでも複数の子供をもつ人がたくさんいます)、自分はその学校への入学をあきらめました。彼は翌年も湖北民族学院美術教育学科に合格し、今度は入学しましたが、やはり経済上の理由から2002年9月に中退せざるを得ませんでした。 |

|

この5年間というもの、黎君は1年を3つの期間に分けて生活していました。12月から3月までは北京で美術の補習クラスを受講して受験準備をしますが、お金がなくしばしばネットカフェに泊まることもありました。春節(旧正月)にも湖北の家へは帰りませんでした。その後3月から6月までは湖北の高校へ戻って各学科の受験勉強をし、全国統一試験に臨みます。夏と秋はアルバイトをして美術の補習を受ける学費と生活費を稼ぎ出します。北京で美術の補習を受けるには毎月2,000~3,000元(1元≒16円/平均的サラリーマンの月収に近い)は必要で、それに生活費を加えるといくら節約しても4,000~5,000元はかかります。しかしその間、黎君は完全に自活し、両親からお金をもらうことはありませんでした。

|

|

黎君にとって8回も統一試験に挑戦した理由はただ一つ、「大学で知識を得ることにより自分の運命を変えたかった」からでした。ある先生が言われたことばを彼はずっと覚えていました。それは「一代の人間の努力で三代の人間の運命が変えられる」というものです。つまり黎君の場合は、もう親から仕送りをしてもらう必要はないため、両親はその分を祖父母の面倒を見るために使ったり、弟や妹の養育費に回したりできるわけで、しかも名門清華大学を卒業すれば、既にアルバイトで経験を積んだ黎君にとっては卒業後の将来も就職問題で苦慮する可能性は少ないということになるでしょう。

|

|

8年間の自分の努力について黎君はしかし、多くを語ろうとはしません。「何も特別なことではない。一つのことのために努力を続けている人はたくさんいるよ。」と言います。

|

|

|

|

清華大学の一角 北京の天安門広場にて |

|

2008年8月号

|

|

【 北京オリンピック 】 |

|

|

|

今から百年前の1907年に天津南開大学の創設者である張伯苓学長が、翌1908年のロンドンオリンピックを前にして「アテネのオリンピック」と題する演説を行い、「中国は一体いつまで待てばオリンピックでメダルを獲れる選手が出るのか、国はスポーツを発展させる責任があり、オリンピックを中国に誘致するために積極的に努力しなければならない。」と述べたことがきっかけになり、いつの日か中国でオリンピックを開催することが国民の夢になったと言われています。今聞くとこの張学長のことばに特別なところはないように感じられます。しかし百年前の中国と言えば、清朝末期で国力が衰え、列強に分割されて半植民地と化し、「東アジアの病人」と呼ばれ、貧しい国民は愚昧で体力も弱く、アヘンに毒され、外国人の前では顔も上げられないような状況でしたから、そんな中で、オリンピックに出場し、金メダルを取り、果ては自国でオリンピックを開催しようなどとは、頭が変な人が寝言を言っているようなものだったそうです。中国の人達が歩んできたそうした歴史をちょっと想像してみると百年の夢が実現した感動というのも、ある程度理解できるのではないでしょうか。 |

|

さてオリンピックが始まってからの変化を少し見てみましょう。各大手スーパーではスナック類やすぐ食べられる惣菜類が平素より10~20%以上売り上げを伸ばしており、各種ファストフード店も「お持ち帰り」のお客さんが大幅に増えているそうです。またインターネットの通販サイトでもスナックやおやつ類の人気が急上昇し、例えば通常に比べ「鴨

|

|

また、お手伝いさんに対する需要も普段より3~4割増えています。オリンピックの開幕に合わせて結婚する人が多かった以外に、この時期に誕生する「奥運宝宝(アオユィンパオパオ/オリンピックベビー)」も多く、5月頃からベビーシッターを予約する人が増え始めました。中国では女性は出産後1ヶ月間、家事を一切せず、休養する習慣がありますが、特にその間に来てもらうベビーシッターのことを指す「月嫂(ユエサオ)」という言葉があるくらい、生まれたての赤ちゃんのためにベビーシッターを雇うのは珍しくないのだそうです。「月嫂(ユエサオ)」の日当も以前の平均130元(1元は約16円)から150元に上がり、優秀な人なら180元になります。上海の大学新卒者の平均月収は2,000元~3,000元程度ですから、「月嫂(ユエサオ)」の給料は相当のものですね。このほか、通常の家事をしてくれるパートのお手伝いさんの需要も、主に若いサラリーマンの家庭を中心に、普段より増えています。オリンピックを観戦するために家事をする時間がないからというわけでしょう。 |

|

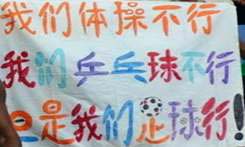

ところで、今日の新聞のスポーツ欄に大きく載った写真は、昨日(19日)の男子サッカー準決勝で、ベルギーに勝ったナイジェリアの応援団が横断幕を手にしている場面でした。それには「僕達、体操はダメ、卓球もダメ、だけどサッカーはいけるよ!」という意味のカラフルな中国語が書かれています。これを見ると、13日のブラジル対中国戦で大敗した中国チームのリー主将が思わず苦笑しながら「僕達は力を尽くした。中国のサッカーのレベルは、ブラジルの卓球のレベルと同じだよ。」と語ったことがすぐ思い起こされました。この失言に対して数日後、ブラジル卓球チームで19年間コーチを務める中国人のウェイさんが「実際にはブラジルの卓球チームのレベルも低くはない。」と反論し、実例を挙げた上で最後に「でもリー主将の無知を恨むどころか感謝してるくらいだよ。おかげでブラジルの卓球について本当のレベルをみんなに知ってもらうことができたのだから。」と言ったそうです。でもナイジェリアの人たちの、このセンスのいい横断幕には、リーさんもウェイさんも「まいった、まいった。」と思っているのではないでしょうか。

|

|

|

|

ナイジェリア応援団の横断幕

北京オリンピックのマスコット

の一人「福娃 |

|

2008年7月号

|

|

【 上海の痴漢 】 |

|

|

|

ところが昨日の夕刊(7月20日付「新民晩報」)に珍しく「好色男、女性のスカートの中を盗撮、その場で取り押さえられる」という記事が載りました。以下がその概要です。 |

|

他の乗客たちは口々に犯人の男を叱責した。みんなから叱られて、その男はついに被害者の女性にあやまり、自分が座っていた席を彼女に譲った。この男の態度にはある程度の誠意があり、自分でそれらの写真を削除したので、被害者の女性も告訴はしないとのことである。」 |

|

|

|

上海のバス |

|

2008年6月号

|

|

【 端午の節句 】 |

|

|

|

なぜ端午の節句に粽子を食べるかと言えば、みなさん既にご存知かも知れませんが、今から約2300年前の春秋戦国時代に、楚の国王に仕えた家臣であり愛国詩人でもあった屈原(チゥィユアン)が、長年にわたる努力も実らず、国の将来に絶望して5月5日に汨羅江(ミールオチアン)という川に身を投げた後、彼を慕う民衆が大量の粽子を作って川へ投げ込み、屈原の遺体が蛟龍(チアオロン/川に棲む龍)に食われないようにしたのが始まりだと言われています。それ以来、中国各地の漢民族の人々がほとんど例外なく毎年この時期に粽子を作って食べているとすれば、統計は困難でしょうが、今までに中国人が端午の節句に食べた粽子の量は莫大なものになりますよね。少なくとも私が出会った範囲の中国人は大体毎年食べているようです。新中国になってから1950年代から1970年代にかけて反右派闘争や文化大革命などの政治運動の嵐が吹き荒れた時や、大凶作で苦しんだ時でも、時には餡なしで醤油だけや砂糖だけの味付けの粽子ではあっても、大体毎年食べた記憶があると、私の周りの人たちは言っています。それにしても、こうした大昔の一つの出来事が元になってそれが各地に広まり、広大な中国大陸のほとんどの地方で同じような物を、少なく見積もっても数億人もの中国人が、毎年同時に食べている状況をちょっと想像してみるだけでも圧巻ですね。

|

|

また「龍舟(ロンチョウ/ドラゴンボート)」のレースも端午の節句にちなんで各地で開催されます。日本でも長崎やその他の地方に伝わり伝統的な行事として開かれていますよね。中国でも長く受け継がれている場所はもちろんあるのでしょうが、私が住む地域にあるハイテク企業パークの中の公園に作られた大きな長い川でも5年ほど前から毎年開かれるようになりました。この地域のハイテク企業500社以上のチームが参加し、予選を勝ち抜いて端午の節句に決勝戦が行われます。今年も「龍舞」と楽隊のアトラクションでにぎやかに始まり激しいレースが繰り広げられました。 この龍舟レースも屈原ゆかりのものだと言われています。屈原が川へ身を投げた直後に舟をこいで彼を助けに行こうとした人や、せめて遺体が魚や龍に食われないうちに収容しようとした人がたくさんいて競争になったのが始まりだと聞きました。 |

|

|

|

龍舟(ドラゴンボート) 優勝したチーム |

|

2008年5月号

|

【 四川の地震 】 【 四川の地震 】

|

|

各地で半旗が掲げられています

募金集めの横断幕

|

|

|

|

それはさておき、地震に関する個別の出来事をいくつか拾ってみます。 |

|

上海市長が被災して孤児になった子供達はすべて上海で引き受けることを表明しました。17日9時現在、既に400人余りの市民が孤児の里親希望者として登録を済ませています。一定期間を経て受け入れが必要となる孤児が確定した後、関連法規に基づく民生局の評価に合格した家庭が一部の孤児を受け入れて養育することになります。(5月17日付「新民晩報」より) |

|

2008年4月号

|

|

【 携帯電話が安くなったお陰で 】

|

|

「携帯電話は本当に安くなった。その分浮いたお金をちゃんと計算してみなくっちゃ。高級なお茶を一缶買っても、まだ嫁さんに香水をプレゼントできるな。それとも両親に新しい掛け布団を買って、息子が前から欲しがっているコマ付き自転車を買って帰ってやろうか。いやいやいっそのこと家中で火鍋(ホークオ/鍋物)を腹一杯食べに行こうか。」これは新聞広告のフレーズです(2008年4月17日付「新民晩報」より)。そこには上海の典型的なサラリーマンの生活がうまくちりばめられているので、皆さんにご紹介したいと思います。

携帯電話の新聞広告 |

|

「携帯電話は本当に安くなった。」・・・中国の携帯電話は、初期(1990年代後半)の普及率は日本を上回るほどで、その後も日本と同時進行、または日本より早目の進化を遂げて来ました。ただ値段の下がり方はずっと遅く、3~4年前からようやく大幅な値下がりが始まったばかりです。それ以前は1台1,500元(約22,500円)以上はしたものが、今では10元~300元(150~4,500円)程度で買えるようになりました。もちろん各種機能もデザインも日本の携帯電話と同期して進化しています。初期の値段が平均的サラリーマンの何年分もの年収に相当し、一つのステータスシンボルでもあったので、今でもまだ庶民の間では携帯電話と言えばある程度高級品のイメージがあります。冒頭の広告はそういう状況の中で登場しました。

5年前に1,500元で買い今も愛用する骨董品(?) |

|

「その分浮いたお金をちゃんと計算してみなくっちゃ。」・・・したがって「浮いたお金」とは1,500~2,000元強、つまり2~3万円強になるものと思われます。サラリーマンにとってそれだけ浮けば「ちゃんと計算してみなくっちゃ」ならないのほどの金額だというわけです。今月初めに発表された統計では、上海市におけるパートを除く正規給与所得者の2007年度の平均給与は月額2,892元(約43,380円)ですから、この広告に登場する30歳代前半らしき平均的サラリーマンにとってこの「浮いたお金」がどれほどの重みかご想像頂けるでしょう。

中国各地のお茶(右はチベットの「雪茶」左は江蘇省の緑茶) |

|

「まだ嫁さんに香水をプレゼントできるな。」・・・上海の男性は、昔から中国の他の地方に比べると「気管炎(気管支炎)」にかかっている人が多いと言われています。今でも時々この言葉が聞かれますが、中国語の「気管炎(チクアンイエン)」は「妻管厳(妻の管理が厳しい)」という言葉と発音が同じになるため、日本風に言えば恐妻家、またはカカア天下というところをちょっと洒落のようにいう言い方です。よく言えば愛妻家が上海には割合多いということになるのでしょう。また最近は上手にお化粧をする女性がぐんと増えています。1980年代に初めて日本の空港へ降り立った中国の大学の先生が、「空港にいる女性がみんなお化粧をしているので、劇団員の集団かと思った。」と言うのを聞いたことがありますが、その頃とは大違いですね。つまり二十数年前に中国でお化粧をしている人と言えば仕事中の俳優だけだったということになります。その頃までは「着飾らないことこそ美しいのだ。」といった精神主義的価値観の教育を受け、大部分の人がそれを素直に受け入れていたわけです…話がそれてすみません…というわけで、今では日本の化粧品もすごい人気ですから、日本で資生堂やSK-Ⅱなどの化粧品を買って中国の女性にプレゼントするととても喜ばれます。フランス製の香水ともなればなおさらで、その何倍もおしゃれだということになるでしょうね。 「それとも両親に新しい掛け布団を買って」・・・日本でも毛布やシーツなどの寝具類をお歳暮やお中元や内祝などにすることがありますから、これは大体それと同じような感覚だと思います。中国のお年寄りは物のない時代を過ごしてきていますから、質素でつつましい生活をしている人が多く、何十年も前の布団を使っている老夫婦は普通にいます。ちなみに我が家でも夫(中国人)の職場から年末のボーナスに添えて支給された掛け布団やシーツ類がけっこうたくさんあり、それらは大体お客様用にしています。

持ち運びに便利な寝具類 |

|

「息子が前から欲しがっているコマ付き自転車を買って帰ってやろうか」・・・上海では一人っ子政策が定着し、一人の子供のために収入の大部分を使ってしまう親たちもたくさんいます。それだけ子供を大切にしているとも、甘やかしているとも言えるし、支出の割に給料がまだ少なすぎるとも言えますね。自転車の値段はおおまかに言うと日本の半分から三分の二ぐらいでしょうか。サラリーマンの収入の割には結構高いことになります。 「いやいやいっそのこと家中で火鍋を腹一杯食べに行こうか」・・・普通のサラリーマンが家族で外食する機会は日本ほど多くなく、「浮いたお金」ができた時など限られた機会に思い切ってご馳走を食べに行くことになります。フルコースの中華料理は1テーブル10人ぐらいが普通ですから、1家族だけでは割に合いません。そこで鍋物はフルコースに比べると安いし、少人数でも対応できるというわけで、若いカップルにも人気があります。ちなみに仕事での接待などを除き、中国の庶民がレストランでフルコースの中華料理を食べる機会と言えば、結婚式や法事などで親戚が集まる時に限られるようですから、1年に何回かしかないことになります。 以上、ごく簡単に解説を試みましたが、これで上海の若い世代の、平均的サラリーマンの生活の一端を少しばかり体感して頂けたでしょうか。 |

龍舞(ドラゴンダンス)

龍舞(ドラゴンダンス)