拞崙偺HotNews乮2006擭1寧乣乯

|

俀侽侽6擭12寧崋

|

丂

|

亂丂拞崙偺儃乕僫僗丂亃

|

|

|

|

丂偦傟偑1990擭戙偵擖偭偰杮奿揑側夵妚奐曻惌嶔偑幚巤偝傟巒傔丄乽幮夛庡媊偺摿怓偁傞巗応宱嵪乿傪傔偞偟偰偝傑偞傑側夵妚偑恑傔傜傟偰偄傞傢偗偱偡丅偲偼尵偭偰傕柺愊偼擔杮偺25攞丄恖岥偼擔杮偺10攞埲忋傕偁傞崙偱偡偐傜丄抧曽偵傛傞堘偄傗擾懞偲搒巗偵傛傞堘偄偺戝偒偝偼擔杮偺斾偱偼偁傝傑偣傫丅夵妚偺恑捇忬嫷偵偮偄偰傕丄偳偺抧曽偱偁傞偐丄偳偺暘栰偐偵傛偭偰慡偔堎側傝丄摨偠崙偺拞側偺偵杒嫗丄忋奀丄峀廈丄怺

|

|

丂

丂偙偺夛幮偱媄弍晹偺宱棟乮儅僱乕僕儍乕乯偲偟偰摥偔棨偝傫偼丄枅寧媼椏擔偵側傞偲栵夘側栚偵偁偭偰偄傑偡丅偨偄偰偄扤偐偟傜偺墱偝傫偑暥嬪傪尵偄偵棃傞偐傜偱偡丅偆偪偺庡恖偺偳偙偑埆偔偰崱寧偺儃乕僫僗偑尭傜偝傟偨偺偐丄偲偄偆傢偗偱偡丅枅寧偺儃乕僫僗偵偼100揰偲偐200揰偲偐婎杮偺揰悢偑寛傑偭偰偄偰丄捠忢捠傝偺巇帠傇傝側傜栤戣側偄偺偱偡偑丄嬈柋惉愌偑椙偗傟偽1審偁偨傝僾儔僗2揰丄壗偐巇帠忋偺幐攕傪偡傟偽1審偁偨傝儅僀僫僗2揰偲偄偆傛偆偵揰悢偑偮偗傜傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅2揰偑戝懱200尦偐傜300尦乮栺3,000墌乣4,500墌乯偖傜偄偵側傞偦偆偱偡丅忋奀偺抝惈偼婥娗巟墛偺恖偑懡偄偲尵傢傟偰偄傑偡丅偙傟偑偳偆偄偆堄枴偐偛懚抦偺曽傕偍傜傟傞偱偟傚偆丅婥娗巟墛偼拞崙岅偱偼乽婥娗墛乮僠僋傾儞僀僃儞乯乿丄偙傟偼乽嵢娗尩乮僠僋傾儞僀僃儞/嵢偺娗棟偑尩偟偄丄偺堄乯乿偲摨偠敪壒偱丄偮傑傝僇僇傾揤壓乮拲丗偙偺擔杮岅偼憡摉屆偄偱偟傚偆偐丄側偵傇傫10擭埲忋擔杮傪棧傟偰惗妶偟偰偄傞傕偺偱丄偛梕幫傪ゥj偲偄偆堄枴傪偪傚偭偲偟傖傟偰尵偆尵偄曽偱偡丅暯嬒揑側忋奀偺僒儔儕乕儅儞偺媼梌怳崬偺嬧峴僇乕僪偼墱偝傫偵埇傜傟偰偄偰丄扷撨偝傫偼偦偙偐傜枅寧偺偍彫尛偄傪傕傜偆偺偑晛捠偱偡丅偦偙偱崱寧偼偄偮傕傛傝200尦傎偳彮側偄偲傢偐傞偲丄傑偢墱偝傫偼扷撨偝傫傪栤偄媗傔傑偡丅傕偪傠傫扷撨偝傫偼偦偙偱偍傔偍傔偲帺暘偑斊偟偨幐攕傪敀忬偡傞偙偲偼傑偢側偄偺偱丄墱偝傫偲偟偰偼偦傟傪怣偠偰丄夛幮偺忋巌偵暥嬪傪尵偄偵峴偔偙偲偵側傞傢偗偱偡丅忋奀偺彈惈偼曎偑棫偮偟偹偽傝嫮偄恖偑懡偄偺偱丄棨偝傫偼枅寧暵岥偟偰偄傑偡丅偦偙偱崱寧偼偦偆偄偆墱偝傫偑棃偨帪丄堦捠傝榖傪暦偄偨屻丄乽摉幮偵偼婯掕偑偁偭偰丄墱偝傫偑暥嬪傪尵偄偵棃傞偲丄偦傟傕儅僀僫僗2揰偲偟偰寁嶼偡傞偙偲偵側偭偰偄傑偡丅乿偲尵偭偰傒傑偟偨丅岠壥偰偒傔傫丄偦偺墱偝傫偼栚傪傁偪偔傝偝偣偰憗乆偵堷偒忋偘偨偦偆偱偡丅 丂偙偺夛幮偱偼偐側傝宨婥偑偄偄柾條偱丄棙塿傪尰嬥偺儃乕僫僗偩偗偱娨尦偟愗傟側偄偨傔丄擭偵壗搙偐尰嬥埲奜偺尰暔巟媼傕偁傝傑偡丅偙傟傑偱偵椺偊偽丄嵟怴幃偺揹婥僗僩乕僽丄愵晽婡丄僆乕僨傿僆儈僯僐儞億丄僒儔僟桘1僟乕僗丄娛擖價乕儖1僟乕僗丄壥暔丄忋奀奍丄愇尣丒愻嵻椶丄旤敡僋儕乕儉丄僞僀僈乕僶乕儉丄峠壴桘(崢捝傗擯嵙摍偵岠偔)丄倀俽俛僼儔僢僔儏儊儌儕丄俵俹3偲偄偭偨昳乆偑幮堳慡堳偵巟媼偝傟傑偟偨丅擔杮晽偺墶暲傃偲偄偭偨廗姷偼拞崙偱偼偁傑傝側偄偺偱偡偑丄偦傟偱傕傑偩懡偔偺崙塩婇嬈偱戝検偺儕僗僩儔偑懕偄偰偄傞拞偱丄堦晹偺夛幮偩偗儃乕僫僗偺妟偑懡偡偓偰廃埻偺恖偵晄岞暯姶偑峀偑傜側偄傛偆偵攝椂偟偨寢壥偩偲偄偄傑偡丅 |

|

|

2005擭枛偐傜塩嬈傪奐巒偟偨忋奀峘嵟怴偺奀忋僐儞僥僫晆摢乗梞嶳晆摢 |

丂

|

俀侽侽6擭11寧崋

|

丂

|

亂丂屆丂娺丂亃

|

|

丂忋奀偼偐偮偰拞崙嵟戝偺乽屆娺乿巗応偩偲尵傢傟偰偄傑偟偨丅乽屆娺乮僋乕儚儞乯乿偲偼崪摕昳偺偙偲偱偡丅懡偔偺崪摕壆偑嫹偄楬抧偵揦傪弌偟丄僟僀儎儌儞僪丄徾夊丄帴婍丄挙崗傪巤偟偨敘丄暓憸丄嬔怐偺晍抧丄偦偺懠偁傝偲偁傜備傞晄巚媍側捒偟偄暔偑暲傫偱偄傑偟偨丅偦偙偱偼娽椡偵帺怣偺偁傞偨偔偝傫偺恖払偑攧偭偨傝攦偭偨傝偟偰憡摉偺栕偗傪摼偰偄偨偺偱偡丅崱偙偆偟偨乽屆娺乿巗応偼丄巗柉偺娫偱偄傢偽姅幃巗応偲摨偠傛偆偵丄堦偮偺搳帒偺応偲側偭偰偒偰偄傑偡丅 丂傕偪傠傫崪摕壆偝傫偼崪摕昳傪攧攦偡傞拞偱堦掕偺嵎妟傪摼偰彜攧偑惉傝棫偭偰偄傞傢偗偱偡偑丄傕偲傕偲恄旈揑側怓嵤偵枮偪偨恀婁側偄傑偤偺偙偺嬈奅偼丄塣偑傛偗傟偽堦栭偵偟偰敎戝側晉偑摼傜傟傞戙傢傝偵丄偪傚偭偲桘抐偡傞偲堦暥側偟偵傕側傝偐偹側偄儕僗僋傪偼傜傫偩悽奅偱傕偁傝傑偡丅

|

|

丂忋奀偺乽屆娺彜乿偑埖偆昳暔偼丄幚偼抧尦偱戙乆揱傢偭偨暔偼彮側偔丄嶳惣徣丄壨撿徣丄壨杒徣摍偺奺抧偐傜乽孈傝弌偝傟乿偨傝乽廍傢傟乿偰偒偨傕偺偑戝晹暘偩偦偆偱偡丅屆娺彜偨偪偼偙偺偙偲傪乽搼曮乮僞僆僷僆乛曮孈傝乯乿偲偐乽?楻乮僠僄儞儘僂乛偙傏傟暔廍偄乯乿偲屇傫偱偄傑偡丅乽搼曮乿偲尵偊偽丄屆娺彜偺棝偝傫偵偼夛怱偺巚偄弌偑偁傝傑偡丅悢擭慜偺偙偲丄壨撿徣偺偁傞彫偝偄懞偱慡偔嬼慠偵丄堦恖偺擭榁偄偨擾柉偐傜200尦乮栺3,000墌乯偱惵摵偺怌戜傪忳傝庴偗傑偟偨丅忋奀偵栠偭偰偐傜丄偮偄偱偺愜偵偦傟傪攧傝弌偡傗側傫偲悢廫枩尦乮悢昐枩墌乯偺抣偑偮偄偨偺偱偡丅偦傟埲棃棝偝傫偼乽搼曮乿偺妝偟傒傪捛偄懕偗傞偙偲偵側傝傑偟偨丅

丂 丂偁傞屆娺彜偼乽崪摕偲偄偆偺偼杮棃抣偑偁偭偰側偄傛偆側傕偺偱丄岲偒側傛偆偵抣偑偮偗傜傟傞偺偩丅攦偄庤偑300尦偺傕偺傪婥偵擖偭偰3枩尦偱傕攦偄偨偄偲尵偊偽丄3枩尦偱攧傟傞偟丄媡偵3枩尦偱攧傝偨偄偲巚偭偰偄偰傕丄傛偔抦偭偰偄傞恖偵偐偐傟偽嵟屻偼300尦偵偨偨偐傟偰傕攧傞偟偐側偔側傞偙偲偩偭偰偁傞丅乿偲尵偄愗傝傑偡丅

丂 丂

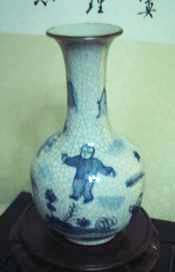

変偑壠偺乽屆娺乿乮栺200擭慜偺昳乯 |

|

丂挘偝傫偲帡偨傛偆側栚偵憳偭偰偄傞乽屆娺拵乿偼傎偐偵傕偨偔偝傫偄偰丄悢枩尦偐傜丄拞偵偼悢昐枩尦偱攦傢偝傟偰婌傫偱偄偨乽崪摕昳乿偑丄幚偼偣偄偤偄悢昐尦偺壙抣偟偐側偄偲傢偐偭偰偑偭偐傝偝偣傜傟偨偲偄偆榖偼彮側偔偁傝傑偣傫丅妋偐偵尯恖偱傕帪偵偼尒岆傞偙偲偑偁傝丄偙偺摴廫悢擭偲偄偆屆娺彜偺驸偝傫偵傛傞偲丄屆娺巗応傕姅幃巗応偲摨偠偱丄傗偼傝乽娽椡乿偑傕偺傪尵偆偺偩偦偆偱偡丅

摴抂偺乽屆娺乿 |

丂

|

俀侽侽6擭10寧崋

|

丂

|

亂丂墿塝峕偵挼傃崬傓丂亃

|

|

|

|

丂 丂偲偙傠偑丄偦偆偟偨偼側傗偐側僀儊乕僕偺棤偱丄偙偺壨偵挼傃偙傫偱巰偺偆偲偡傞恖偺悢偑丄偙偙10擭娫偱埲慜偺壗攞偵傕憹偊偰偄傑偡丅悢擔慜丄偙偺曈傝偺寈旛傪扴摉偡傞悈忋寈嶡彁偺棲乮儕僂乯偝傫偼丄傑偨1恖偺帺嶦枹悑幰傪彆偗忋偘傑偟偨丅棲偝傫偺摨椈偱55嵨偵側傞槹乮儐傿乯偝傫偼丄偙偺20悢擭娫偵挼傃崬傫偩恖傪壗廫恖傕媬彆偟偰棃偰偄傑偡丅1980擭戙偐傜90擭戙慜敿偵偐偗偰挼傃偙傫偩恖偼丄枅擭10恖偐傜20恖掱搙丄偦偺傎偲傫偳偑抧尦忋奀偺恖偱丄壠掚撪偺僩儔僽儖偑偦偺庡側尨場偱偟偨丅偦傟偑90擭戙屻敿埲崀偳傫偳傫憹偊懕偗丄偟偐傕偦偺90%偑懠偺抧曽偐傜忋奀偵棃偨恖丄偦偺偆偪偺敿悢埲忋偑40嵨埲壓偺惵擭偲偄偆摑寁偑弌偰偄傑偡丅廇怑偵幐攕丄幐楒丄壠掚撪偺僩儔僽儖側偳偑挼傃偙傫偩庡側尨場偱偡丅摨偠偔悈忋寈嶡偺尩乮僀僄儞乯偝傫乮36嵨乯偼丄偙傟傑偱偵壗夞傕婋尟傪墋傢偢帺傜傕挼傃崬傫偱帺嶦枹悑幰傪媬彆偟丄乽慡崙桪廏恖柉寈嶡姱乿偲偟偰昞彶偝傟傑偟偨丅尩偝傫偵傛傞偲丄墿塝峕偵恖偑挼傃崬傫偩偲偄偆捠曬偑3乣4擔偵1夞偖傜偄偼偁傞偦偆偱偡丅2004乣2005擭偺2擭娫偵挼傃崬傫偱彆偗傜傟偨恖偼105恖丄崱擭偺1乣8寧偱偼婛偵38恖偑媬彆偝傟傑偟偨丅 |

|

|

|

丂 丂忋奀偵偼愄偐傜乽墿塝峕偵偼奧偑側偄丄巰偸側傜墿塝峕偵挼傃偙傔偽偄偄丅乿偲偄偆尵梩偑偁傞偦偆偱偡丅偙偺尵梩偼丄忋奀偱惗傑傟堢偭偨媊晝偵傛傞偲丄乽巰偵偨偄丅乿側偳偲尵偭偰偔傛偔傛偟偰偄傞恖偵岦偐偭偰乽巰偸丄巰偸偭偰側傫偩偐戝曄偦偆偵尵偭偰傞偗偳丄撶偲堘偭偰墿塝峕側傜奧傕側偄偟丄偝偭偲挼傃崬傒傖偁娙扨偱偒傟偄側傕傫偩丅庱傪偮偭偨傝丄恘暔偱巋偟偨傝偡傞偺偼尒嬯偟偄偟屻乆柺搢偩偐傜偹丅乿偲偄偆堄枴傪崬傔偰尵偭偰傗傞偺偩偦偆偱偡丅偦偆偡傞偲戝掞偺恖偼夨偟偑偭偰峫偊捈偟丄媡偵巰偸婥偑側偔側傞偺偩偲尵偄傑偡丅傑偨丄奜撳偺傛偆側栚棫偮応強偱挼傃崬傓恖側偧偼丄傕偲傕偲杮婥偱巰偸婥偱偼側偔媬彆偝傟傞偺傪婜懸偟偰偄傞傫偩偲傕尵偭偰偄傑偡丅偩偲偡傟偽丄寈嶡偺恖払偙偦偄偄柪榝偱偡偹丅妋偐偵摨偠墿塝峕偱傕丄傕偭偲壓棳偺丄恖偑彮側偄偲偙傠傊峴偗偽帺嶦偺惉岟棪偼傕偭偲忋偑傞偼偢偱偟傚偆丅挿峕偺巟棳偲尵偭偰傕丄怺偝偼8乣9m埲忋丄暆偼悢昐儊乕僩儖傕偁傝丄棳傟傕憡摉懍偄偺偱偡偐傜丅

|

|

丂 丂堦曽丄宱嵪惉挿棪偺憹戝偑偦偺傑傑乽岾暉巜悢乿偺忋徃偵偼偮側偑傜側偄偺傕傑偨尰幚偱偡丅傔偞傑偟偄敪揥傪懕偗傞忋奀偱偼丄搒巗惗妶偺僥儞億偑傑偡傑偡壛懍偡傞偺偵敽偄丄堦尒帺怣偨偭傉傝偵尒偊傞價僕僱僗僄儕乕僩偨偪傕丄僗僩儗僗偑廳偔偺偟偐偐傝丄抧曽偐傜弌壱偓偵棃傞恖払偵晧偗偢楎傜偢丄怱棟揑側婋婡偵捈柺偟偰偄傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅拞崙慡搚偱尒偰傕丄帺嶦幰偼枅擭28枩恖傪挻偊丄15嵨乣34嵨偱偼帺嶦偑巰朣偺尨場偺昅摢偵忋偑傝丄偦偺偆偪偺25%偑梷埑徢偵傛傞帺嶦偩偲偄偆摑寁傕偁傝傑偡丅宱嵪敪揥偲偲傕偵丄拞崙偺恖払偺惗偒傞尦婥偵傕彊乆偵婋婡偑峀偑偭偰偒偰偄傞偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐丅 |

丂

|

俀侽侽6擭9寧崋

|

丂

|

亂丂寧丂栞丂亃

|

|

丂 傑傕側偔乽拞廐愡乮僣儞僠僂僠僄乯乿偮傑傝擔杮偱偄偆廫屲栭偺偍寧尒偺擔偑傗偭偰偒傑偡偹丅拞崙偱傕懢屆偺愄偐傜寧偺恄傪嵳傝嫙偊暔傪偡傞晽廗偑偁傝丄婭尦慜偺恅偺帪戙偵偼偦傟偑偡偱偵崙偺峴帠偵側偭偰偄偰丄偦偺偙偲偑媽楋偺8寧15擔偵妋掕偝傟偨偺偼丄崱偐傜愮擭梋傝慜偺憊偺懢廆擭娫偩偲尵傢傟偰偄傑偡丅壗愮擭傕慜偐傜寧偺恄條偵偍嫙偊偟偨暔傪丄屻偱傒傫側偱暘偗崌偭偰怘傋偰偄偨偙偲偑丄偦偺屻丄拞廐愡偵偼寧栞乮儐僄僺儞乯傪怘傋傞偲偄偆廗姷偲偟偰堷偒宲偑傟偰棃偨偲偄偆傢偗偱偡丅

|

|

|

|

丂偙偙悢擭乽崅壙寧栞乿乽晠攕寧栞乿偲偄偭偨尵梩偑僯儏乕僗偵傛偔弌偰偒偰偄傑偟偨丅側偐偱傕2003擭偵塤撿徣偺崺柧偱攧傝弌偝傟偨寧栞偼1敔31.8888枩尦乮栺460枩墌乯偱偟偨丅偦偺拞偵偼寧栞偵壛偊偰丄僆儕儞僷僗偺僨僕僞儖僇儊儔丄價僨僆僇儊儔丄庰丄僷乕僇乕偺枩擭昅丄ZIP偺儔僀僞乕丄拑丄崅媺曐寬栻偺傎偐丄偒傢傔偮偗偼114噓偺儅儞僔儑儞傑偱偑偮偄偰偄偨偺偱偡丅偙偆偟偨崅媺寧栞偼偟偽偟偽奺庬偺榙楪偲偟偰巊傢傟偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅

|

|

|

|

丂

|

俀侽侽6擭8寧崋

|

丂

|

亂丂彈帣寉帇偲曣恊悞攓丂亃

|

|

丂拞崙偱惗傑傟傞愒偪傖傫偺抝彈斾偺晄嬒峵偑奼戝偟偰偄傑偡丅愭擔丄2004擭搙偺弌惗斾棪偼彈帣100恖偵懳偟丄抝帣121恖偵払偟偨偲偺摑寁偑敪昞偝傟傑偟偨丅屻宲偓偲偟偰懅巕偑梸偟偄偲偄偆婅偄偼丄揱摑揑側擔杮恖偺峫偊曽偲傕嫟捠偟偰偄傑偡偑丄偦傟偵偟偰傕偙偺嵎偼傗傗堎忢偱偡丅摿偵拞崙偺恖岥偺70乣80%傪愯傔傞擾柉偺娫偱偦偺孹岦偑嫮偄偲尵傢傟偰偄傑偡丅

|

|

丂怴拞崙抋惗屻丄1953擭偵幚巤偝傟偨戞1夞崙惃挷嵏偵傛傞偲丄弌惗恖岥偺抝彈斾偼惓忢偱偁傞偺偵丄彈帣偺巰朣棪偑崅偄偨傔巕嫙偺擭楊偑崅偔側傞偵偮傟偰丄抝彈斾偑奼戝偡傞孹岦偑偁傝傑偟偨丅1964擭偺戞2夞崙惃挷嵏偱偼偙偺孹岦偵傗傗夵慞偑尒傜傟偨傕偺偺丄偦偺屻嵞傃奼戝偟丄摿偵擾懞偵偍偄偰彈偺戀帣傗怴惗帣偵懳偡傞寉帇傗曁帇偑側偔側傜偢丄彈偺巕傪戝帠偵堢偰側偄孹岦偑懕偄偰偄傞偲尵傢傟丄2000擭偵偼弌惗恖岥偵偍偄偰傕惓忢側斖埻傪挻偊偨抝彈斾偑尰傟巒傔傑偟偨丅

|

|

丂椺偊偽偁傞帪丄怓乆側恖偐傜偍拑偺梩傪偨偔偝傫捀偄偰巊偄愗傟側偄偺偱丄堦恖曢傜偟傪偟偰偄傞攲曣乮晇偺曣偺孼壟乯偵偍悶暘偗偟偨偙偲偑偁傝傑偡丅偦傟偵懳偟偰晇偑乽擭攝偺彈偺恖偵偍拑傪忋偘偰傕帩偰梋偡偩偗偩傛丅乿偲尵偆偺偱偦偺棟桼傪傛偔暦偄偰傒傞偲丄傕偲傕偲偍拑偼抝惈偺堸傒暔偱丄堦愄慜傑偱偼乽彈偩偰傜偵拑側偧堸傫偱嬉戲側丒丒丒乿偲偄偭偨姶妎偩偭偨傜偟偄偺偱偡丅妋偐偵拞崙偱偼擔杮偺傛偆偵擔忢揑偵偼偍拑傪堸傑側偄恖偑寢峔偄傞偺偱堄奜偵巚偭偨偙偲偼傛偔偁傝傑偡丅揱摑揑側拑娰偱備偭偔傝偍拑傪堸傫偱帪傪夁偛偡偺傕戝晹暘偑抝惈偱偟偨丅傕偪傠傫崱偱偼彈惈傕偍拑傪堸傒傑偡偑丄擔杮彈惈偵斾傋傞偲偍拑偵偙偩傢傞恖偼堦斒揑偵偼彮側偄傛偆偵姶偠傜傟傑偡丅偁傞偄偼拑偺暥壔偑擔杮傎偳弾柉偺惗妶偺墱怺偔傑偱偼怹摟偟偰偄側偄偟丄怴偟偄僽乕儉偵傕側傝偵偔偄偲偄偆偙偲側偺偐傕抦傟傑偣傫丅

|

|

|

曣偲柡 曣偲柡

|

丂

丂

|

俀侽侽6擭7寧崋

|

丂

|

亂丂惵憼揝摴丂亃

|

||

|

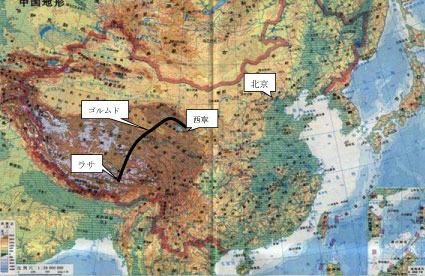

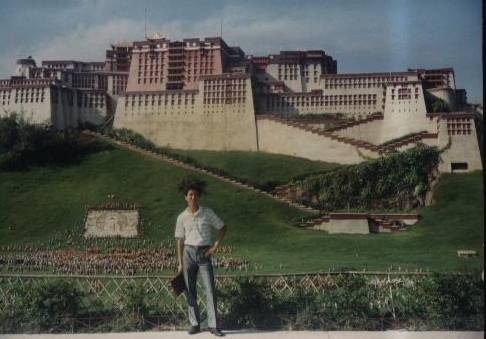

丂7寧1擔惵憼乮僠儞僣傽儞乛惵奀僠儀僢僩乯揝摴偑慡慄奐捠偟傑偟偨丅偙傟偼拞崙惵奀乮僠儞僴僀乯徣偺徣搒惣擩乮僔乕僯儞乯偐傜僠儀僢僩帺帯嬫偺儔僒傑偱偺慡挿1,956噏偵偍傛傇揝摴偱丄偙偺偆偪惣擩偐傜僑儖儉僪乮奿?栘乯偵摓傞惵奀徣搶晹偺嬫娫偼1984擭偵婛偵塩嬈塣揮傪奐巒偟偰偄傑偡偑丄崱夞偼巆傞僑儖儉僪偐傜惵奀徣惣撿晹傪宱偰僠儀僢僩偵擖傝儔僒偵摓傞傑偱偺1,142噏偑奐捠偟偨傕偺偱偡丅偙偆偟偰嵟弶偺拝岺偐傜幚偵48擭傕偺嵨寧傪宱偰丄暯嬒昗崅4,000倣偲悽奅偱嵟傕崅偄抧揰傪憱傞崅尨揝摴偑偮偄偵姰惉偟丄僠儀僢僩偱偺揝摴晄捠偺楌巎偵廔巭晞偑懪偨傟偨偺偱偡丅偙偺揝摴偵偮偄偰偺偄偔偮偐偺榖戣傪偛徯夘偟傑偟傚偆丅

|

||

|

亙増慄偺墂亜 |

||

|

丂 亙壵崜側帺慠娐嫬亜 亙崱屻偺寶愝亜 |

||

|

|

||

拞崙偺抧宍恾乮崟偄懢慄偑惵憼揝摴偺偍傛偦偺埵抲偱偡丅乯

|

||

|

||

丂

|

俀侽侽6擭6寧崋

|

丂

|

亂丂彫墿嬥廡娫丂亃

|

||

|

丂 丂6寧14擔偐傜18擔傑偱忋奀巗柉偼乽彫墿嬥廡娫乿傪夁偛偟傑偟偨丅忋奀嫤椡婡峔庱擼夛媍奐嵜拞偺埨慡妋曐偵攝椂偟偨摉嬊偐傜偺捠払偵傛傝丄忋奀巗撪偺庡側怑応傗妛峑偑5楢媥偲側偭偨偨傔偱偡丅偦偺戙傢傝10擔(搚)丄11擔(擔)丄24擔(搚)偼弌嬑偟側偗傟偽側傝傑偣傫偑丅 |

||

| 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峐廈偺惣屛 | ||

|

|

||

|

拞崙偺僒僢僇乕僼傽儞丂丂

|

||

|

丂 堦曽丄偪傚偆偳僒僢僇乕偺儚乕儖僪僇僢僾偲5楢媥偑廳側偭偨偙偲偼丄僒僢僇乕僼傽儞偵偲偭偰偲偰傕婐偟偄偙偲偱偟偨丅偁傞IT婇嬈偵嬑傔傞梜偝傫乮抝惈丄26嵨乯偼僀儞僌儔儞僪僠乕儉偺僼傽儞側偺偱丄嬥梛偺栭拞偵巒傑傞僀儞僌儔儞僪偺娤愴偵嵟椙偺僐儞僨傿僔儑儞偱椪傓偨傔丄栘梛偼堦擔拞怮偰偨偭傉傝偲悋柊傪拁偊傑偟偨丅梉曽偐傜桭払悢恖傪桿偄僇儔僆働僴僂僗偺堦幒傪堦斢庁傝愗偭偰帋崌偲僇儔僆働傪姮擻偟偨偦偆偱偡丅偙偺傎偐儚乕儖僪僇僢僾偑娤愴偱偒傞戝宆偺僶乕側偳傕梜偝傫偺傛偆側懡偔偺庒偄僒儔儕乕儅儞偨偪偱栭柧偗傑偱擌傢偄傑偟偨丅 |

||

| 丂拞崙偺僒僢僇乕僼傽儞 | ||

|

丂偲傕偁傟崱夞偺乽彫墿嬥廡娫乿偼憤偠偰昡敾偑傛偔丄堦斒巗柉傕丄巗撪偺奺庬岞嫟僒乕價僗丒娗棟晹栧娭學幰傕丄妱崌備偭偨傝偲夁偛偣偨傛偆偱偡丅崱屻偼慡崙摑堦偺7楢媥傪幚巤偡傞傛傝丄奺抧曽偱帪婜傪偢傜偟偰偼偳偆偐丄偄傗丄儗僕儍乕傗椃峴偼杮棃屄恖傗奺壠掚偑帺桼偵寁夋偡傟偽偄偄傕偺偱丄摿偵墿嬥廡娫傗彫墿嬥廡娫偵偙偩傢傞昁梫偼側偄摍偺榑媍傕惗傑傟傑偟偨丅 |

||

|

||

丂

|

俀侽侽6擭5寧崋

|

丂

|

亂丂忋奀偺帯埨丂亃

|

||

|

丂忋奀偼丄拞崙偺拞偱嵟傕帯埨偑椙偄奨偩偲尵傢傟丄嵟嬤偼搶嫗傛傝埨慡側偖傜偄偩偲尵偆恖傕偄傑偡丅捠忢偼丄栭偺10帪傗11帪傪夁偓偰彈惈偑堦恖曕偒偟偰傕丄傑偢廝傢傟傞怱攝偼偁傝傑偣傫丒丒丒丒

丂 |

||

拞崙偺晈恖寈姱 |

||

|

|

||

|

嬧峴偺憢岥丂丂丂丂丂丂

|

||

|

|

||

| 丂丂丂丂丂孻帠僪儔儅 | ||

|

丂偦偺屻巹偼偟偽傜偔曫慠偲偟偰偄偰偐傜丄偲偵偐偔偡偖椬偺椉恊偺壠偵偄傞偍庤揱偄偺捖偝傫偵娙扨偵偄偒偝偮傪榖偟丄晇偵揹榖傪偟丄偦傟偐傜傗偭偲110斣偟傑偟偨丅巹偺婥帩偪偲偟偰偼丄戝偟偨懝奞傕夦変傕側偄偺偱丄110斣偡傞昁梫偑偁傞偐偳偆偐傕柪偆傎偳偩偭偨偺偼丄峫偊偰傒傞偲丄帺暘偱偼椻惷側偮傕傝偱傕丄幚嵺偵偼忢幆揑側姶妎傪幐偭偰偄偨徹嫆側偺偐傕抦傟傑偣傫丅 丂 |

||

|

||

丂

|

俀侽侽6擭4寧崋

|

丂

|

亂丂惔柧愡偲尦曮丂亃

|

||

|

丂 丂拞崙偱丄4寧5擔乮擭偵傛偭偰偼4寧4擔乯偺惔柧愡慜屻偺帪婜偼丄弔愡乮媽惓寧乯偺乽柉懓戝堏摦乿偵師偄偱丄恖偺墲棃偑寖偟偔側傝傑偡丅偙偺惔柧愡偼丄擔杮偺弔暘傗廐暘偺乽偍斵娸乿偲摨偠傛偆側傕偺偱丄偳偙偺壠偱傕恊愂堦摨偑懙偭偰愭慶偺偍曟嶲傝偵弌偐偗傞婫愡偩偐傜偱偡丅崱擭偼3寧18擔乮搚乯偐傜4寧16擔乮擔乯崰傑偱偑偦偺帪婜偵摉偨傝偙偺娫偺僺乕僋帪偵偼丄椺偊偽揝摴偺忋奀墂偲挿嫍棧僶僗僞乕儈僫儖傪崌傢偣傞偲丄1擔墑傋栺50枩恖偑忋奀偐傜嬤峹偺慼廈側偳傊偍曟嶲傝偺偨傔偵堏摦偟傑偟偨丅枅擭偙偺偙偲偑榖戣偵側傞偺偱偡偑丄巹偺婰壇偵傛傞偲偍曟嶲傝偵弌偐偗傞恖偑慜擭傛傝憹偊偨偲偄偆僯儏乕僗傪枅擭帹偵偟傑偡丅拞崙恖偑偦傟偩偗傒傫側偛愭慶條偺偍嵳傝傪戝愗偵偡傞傛偆偵側偭偨偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐丅偁傞偄偼惗妶偵備偲傝偑偱偒偰棃偨偲偄偆偙偲偐傕抦傟傑偣傫丅

丂 |

||

乽惔柧忋壨恾乿偺堦晹暘乮11悽婭崰偺嶌昳偲尵傢傟偰偄傞乯 |

||

|

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

||

|

乽摜惵憒曟乿偵弌偐偗傞恖偨偪丂丂丂丂丂丂丂

|

||

|

丂 丂偙偺巻偺偍嬥偺拞偱乽尦曮乿偼丄乽庎敁乮僔億乯乿偲屇偽傟傞嬧怓偺巻傪愜傝巻偺傛偆偵愜偭偰堦偮堦偮庤嶌傝偱嶌傝傑偡丅偙傟偼側偤偐彈惈偺巇帠偱丄抝惈偑愜偭偰偄傞偲偙傠偼尒偨偙偲偑偁傝傑偣傫丅偙偪傜偺廸曣偨偪偺愢柧偵傛傞偲丄乽抝偵偼偦傫側擡懴椡偑側偄偐傜乿側偺偩偦偆偱偡丅愜傞偺偼敿抂側悢偱偼側偔丄晛捠侾夞偺偍曟嶲傝偺偨傔偵堦恖偱壗昐屄傕嶌傝傑偡丅巹偼偙偺愜傝巻偺廗姷傕岲偒偱偡丅巰幰偺偨傔偵偱偒傞偙偲偑偁傞偲偄偆偺偼悘暘堅傔偵側傞偟丄傑偨憡摉偺庤娫傂傑傪偐偗偰嶌傝忋偘偨傕偺傪堦弖偺偆偪偵擱傗偟偰偠偭偲偦偺墛傪挱傔傞偲偄偆偺傕丄傗偭偰傒傞偲壗偲傕尵偊側偄堦庬偺偡偑偡偑偟偄婥帩偪偵側傟傞偐傜偱偡丅

|

||

| 丂丂丂丂丂乽庎敁乿偱愜偭偨庤嶌傝偺乽尦曮乿 | ||

| 丂偨偩忋偵弎傋偨偺偼丄忋奀偲偦偺嬤峹偺峕慼徣傗煷峕徣偁偨傝偺搒巗晹偺廗姷偱丄杒曽撪棨晹偺擾懞傊峴偗偽傑偨偦傟偧傟廗姷偑堘偭偰偒傑偡丅椺偊偽壨撿徣偺擾懞晹側偳偱偼丄傗偼傝惔柧愡偵偼偍曟嶲傝傪偟傑偡偑丄堦懓傪戙昞偟偰扤偐堦恖偩偗峴偒丄撠擏偺夠堦偮偲閈摢乮儅儞僩僂乯傪侾侽屄傎偳偍嫙偊偡傞偩偗側偺偩偦偆偱偡丅偦傟偱傕傗偼傝丄偍慄崄偲巻偺偍嬥傪暟偔偙偲偩偗偼寚偐偣傑偣傫丅忋奀偺傛偆偵偍曟嶲傝偺偮偄偱偵僺僋僯僢僋傪妝偟傓傛偆側廗姷偼側偄偦偆偱偡丅 丂偙偺傎偐丄忋奀偺偁傞戝偒側昦堾偱暦偄偨榖偱偡偑丄枅擭惔柧愡偵側傞偲晄巚媍側偙偲偵偍擭婑傝偱朣偔側傞恖偑丄昁偢晛抜傛傝栚棫偭偰憹偊傞偦偆偱偡丅偦傟偼愭偵朣偔側偭偨恊偟偄恖偑屇傇偺偩偲尵偆恖傕偄傑偡丅傕偭偲傕丄挿偄搤偑廔傢傝傗偭偲弔偑棃偰傎偭偲偟偨偲偙傠偵丄婫愡偺曄傢傝栚偱撍慠婥岓偺曄摦偑婲偒傞偙偲偑偁傝丄懱椡偑庛偭偰偄傞偍擭婑傝偵偲偭偰偼戝偒側晧扴偵側傞偨傔偩偲偄偆壢妛揑側愢柧傕偁傝傑偡丅 丂妋偐偵丄惔柧愡偵側傞偲栘乆偑夎悂偒壴乆偑嶇偒棎傟丄偡偭偐傝抔偐偔側偭偰堦婥偵弔偑棃偨偙偲偑幚姶偝傟傑偡丅偙傫側偵惗柦姶偑堨傟傞婫愡偵丄晛抜偼偲偰傕尰幚揑偱僪儔僀偱丄姶彎揑側偲偙傠側偳彮偟傕側偄傛偆偵尒偊傞拞崙恖偑丄偍擭婑傝傕庒偄恖傕枅擭昁偢枩擄傪攔偟偰恄柇偵偍曟嶲傝傪偟丄朣偔側偭偨恖偨偪傪偟偺傇丒丒丒側傫偩偐柕弬偟偰偄傞傛偆側堄奜側姶偠傪庴偗傞偺偱偡偑丄拞崙恖偺怱偺掙偺曽偱偼丄惗偲巰偑偛偔帺慠偵偮側偑偭偰偄偰丄偳偪傜傕尰幚偲偟偰怺偔崻晅偄偰偄傞偺偐傕抦傟傑偣傫丅挿偄娫懕偄偰偒偨惔柧愡偺乽摜惵憒曟乿偺廗姷偼丄帪戙偑曄傢偭偰傕偢偭偲庴偗宲偑傟偰偄偔偙偲偱偟傚偆丅 丂丂丂丂丂丂 |

||

|

||

丂

|

俀侽侽6擭3寧崋

|

丂

|

亂丂垾嶢偺尵梩丂亃

|

|

丂 |

| 忋奀偺僞僋僔乕 |

丂愄拞崙岅傪廗偄巒傔偨崰偵暦偄偨傕偆堦偮偺榖偼乽拞崙恖偼愄偐傜怘傋偰偄偔偺偑偍偍偛偲偩偭偨偺偱丄垾嶢偲偟偰亀偛偼傫怘傋傑偟偨偐亁偲尵偆乿偲偄偆偙偲偱偟偨丅偙偺尵梩偼娤岝偵棃偨掱搙偱偼丄側偐側偐暦偗側偄偺偱偡偑丄偙偪傜偱惗妶偟偰傒傞偲妋偐偵垾嶢戙傢傝偵巊傢傟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅挬嬤強偺婄尒抦傝偺恖偵弌夛偆偲傛偔乽媓夁椆乮僣僋僆儔/怘傋傑偟偨偐乯丠乿偲惡傪偐偗傜傑偡丅偱傕巹偼傑偩偙偺尵梩傪嬤強偺恖偵帺慠偵尵偊傞掱偵偼弉楙偟偰偄傑偣傫丅乽怘傋傑偟偨偐丠乿偲偒偄偰丄憡庤偑乽傑偩側傫偱偡丅乿偲摎偊偰偒偨応崌偵偼乽偠傖偁偆偪偱偳偆偧丅乿偲偱傕尵傢側偄偲埆偄偺偱偼側偄偐偲巚偆偺偱偡偑丄偦偙傑偱傗偭偰傜傟側偄傛側偁偲巚偆偐傜偱偡丅偦偙偱丄嬤強偺恖偵乽媓夁椆丠乿偲暦偐傟偨帪偵乽娨杤桳乮僴僀儊僀儓僂/傑偩偱偡乯丅乿偲摎偊偰傒偨偙偲偑偁傝傑偡偑丄偦偺恖偼傆傫傆傫偲偆側偢偄偨偩偗偱峴偭偰偟傑偄傑偟偨丅偮傑傝偙偺垾嶢偼偄傢偽擔杮岅偱偺乽偄偄偍揤婥偱偡偹丅乿偲偐乽傛偔崀傝傑偡偹丅乿偺戙傢傝偺傛偆偵巊傢傟傞傛偆偱偡丅巹偼嵟弶偺崰丄挬嬤強偺恖偵夛偆偲乽崱揤揤婥渒岲乮偒傚偆偺揤婥偼偄偄偱偡偹乯!乿側偳偲尵偭偰偄偨偺偱偡偑丄偦傟偵懳偡傞斀墳偼傑偭偨偔慺偭婥柍偄傕偺偱丄擔杮恖偺傛偆偵乽傎傫偲偱偡偹偊丅乿偲偼尵偭偰偔傟傑偣傫丅拞崙恖偺壠懓偵乽偄偄偍揤婥偹丅乿偲尵偭偰傕乽偦傟偑偳偆偟偨丅乿偲尵傢傫偽偐傝偱偡丅偙傟傕擔杮偲拞崙偺廗姷偺堘偄側偺偱偟傚偆丅 丂愄拞崙岅傪廗偄巒傔偨崰偵暦偄偨傕偆堦偮偺榖偼乽拞崙恖偼愄偐傜怘傋偰偄偔偺偑偍偍偛偲偩偭偨偺偱丄垾嶢偲偟偰亀偛偼傫怘傋傑偟偨偐亁偲尵偆乿偲偄偆偙偲偱偟偨丅偙偺尵梩偼娤岝偵棃偨掱搙偱偼丄側偐側偐暦偗側偄偺偱偡偑丄偙偪傜偱惗妶偟偰傒傞偲妋偐偵垾嶢戙傢傝偵巊傢傟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅挬嬤強偺婄尒抦傝偺恖偵弌夛偆偲傛偔乽媓夁椆乮僣僋僆儔/怘傋傑偟偨偐乯丠乿偲惡傪偐偗傜傑偡丅偱傕巹偼傑偩偙偺尵梩傪嬤強偺恖偵帺慠偵尵偊傞掱偵偼弉楙偟偰偄傑偣傫丅乽怘傋傑偟偨偐丠乿偲偒偄偰丄憡庤偑乽傑偩側傫偱偡丅乿偲摎偊偰偒偨応崌偵偼乽偠傖偁偆偪偱偳偆偧丅乿偲偱傕尵傢側偄偲埆偄偺偱偼側偄偐偲巚偆偺偱偡偑丄偦偙傑偱傗偭偰傜傟側偄傛側偁偲巚偆偐傜偱偡丅偦偙偱丄嬤強偺恖偵乽媓夁椆丠乿偲暦偐傟偨帪偵乽娨杤桳乮僴僀儊僀儓僂/傑偩偱偡乯丅乿偲摎偊偰傒偨偙偲偑偁傝傑偡偑丄偦偺恖偼傆傫傆傫偲偆側偢偄偨偩偗偱峴偭偰偟傑偄傑偟偨丅偮傑傝偙偺垾嶢偼偄傢偽擔杮岅偱偺乽偄偄偍揤婥偱偡偹丅乿偲偐乽傛偔崀傝傑偡偹丅乿偺戙傢傝偺傛偆偵巊傢傟傞傛偆偱偡丅巹偼嵟弶偺崰丄挬嬤強偺恖偵夛偆偲乽崱揤揤婥渒岲乮偒傚偆偺揤婥偼偄偄偱偡偹乯!乿側偳偲尵偭偰偄偨偺偱偡偑丄偦傟偵懳偡傞斀墳偼傑偭偨偔慺偭婥柍偄傕偺偱丄擔杮恖偺傛偆偵乽傎傫偲偱偡偹偊丅乿偲偼尵偭偰偔傟傑偣傫丅拞崙恖偺壠懓偵乽偄偄偍揤婥偹丅乿偲尵偭偰傕乽偦傟偑偳偆偟偨丅乿偲尵傢傫偽偐傝偱偡丅偙傟傕擔杮偲拞崙偺廗姷偺堘偄側偺偱偟傚偆丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

嬤強偺巕嫙偨偪丂丂丂丂丂丂

|

|

|

| 丂丂丂丂丂彫妛惗 |

| 丂怘帠偺帪偺垾嶢偺尵梩偼傑偨堘偄傑偡丅乽偄偨偩偒傑偡丅乿乽偛偪偦偆偝傑丅乿偵摉偨傞尵梩偼拞崙岅偵偼偁傝傑偣傫丅壠懓偩偗偱怘傋傞応崌偼丄壗傕垾嶢偼偟傑偣傫偟丄扤偐偍媞偝傫偑壛傢偭偨帪偱傕丄巒傑傝偼傒傫側乽媓丄媓両乿乽媓丄媓丄媓丄媓両乿偲偍屳偄壗夞傕乽怘傋傛偆乿傪楢敪偟崌偭偰偐傜怘傋巒傔傑偡丅偦偟偰傕偟帺暘偑偍媞偝傫傛傝愭偵怘傋廔傢偭偨応崌偼丄偍媞偝傫偵岦偐偭偰乽枬枬媓乮儅儞儅儞僣/備偭偔傝怘傋偰偹乯乿偲偄偆偺偑楃媀偱偡丅偙傟偼尵偆恖偲尵傢側偄恖偑偁傝傑偡偐傜丄傕偟奆偝傫傕拞崙恖偲堦弿偵怘帠傪偡傞婡夛偑偁偭偨傜丄偝傝偘側偔偙偺尵梩傪巊偭偰偛傜傫偵側偭偰壓偝偄丅偒偭偲巚偄傗傝偺偁傞恖偩偲昡壙偝傟傞偙偲偱偟傚偆丅丂丂丂丂丂丂丂 |

丂

丂

|

俀侽侽6擭2寧崋

|

丂

|

亂丂拞崙偺僶儗儞僞僀儞僨乕丂亃

|

|

丂2寧14擔偺僶儗儞僞僀儞僨乕偑拞崙偱乽忣恖愡(僠儞儗儞僠僄)乿偮傑傝乽楒恖偺擔乿偲偟偰丄堦斒偵抦傜傟傞傛偆偵側偭偨偺偼丄偙偙悢擭偺偙偲偱偡丅忋奀偁偨傝偱偼抝惈偑彈惈偵僶儔偺壴懇傪憲傞偺偑庡棳偱丄偦傟傕杮柦偽偐傝丄媊棟僠儑僐側偳偲偄偆奣擮偼傑偢偁傝傑偣傫丅崱擭忋奀偺僆僼傿僗奨偱偼丄偪傚偭偲怴偟偄摦偒偑偁偭偨偦偆偱丄偦傟偼丄偳偆傕崱擭偼扤偐傜傕壴懇偑棃側偄偩傠偆偲巚偆偲丄偙偭偦傝戭攝曋偺夛幮偵揹榖偟偰帺暘埗偺壴懇傪拲暥偡傞彈惈偑憹偊偨偲偄偆傕偺偱偡丅偮傑傝偙偺擔偼丄抝惈偑偍栚摉偰偺彈惈偺怑応埗偵壴懇傪憽傞偺偑丄忋奀棳傜偟偄偺偱偡偑丄擭崰偺彈惈偼丄堦偮傕帺暘偵戭攝曋偑撏偐偢摨椈偺娫偱柺巕偑側偔側傞偺傪旔偗傞偨傔丄愭偵庤傪懪偭偰偍偔傢偗偱偡丅僶儔偺壴偺傎偐偵丄擔杮偲摨偠偔僠儑僐儗乕僩傪憽傞偙偲傕偁傝傑偡丅娒乗偄巚偄傪揱偊傛偆偲偄偆傢偗偱偡偹丅

|

| 崱擭偺怴彜昳乗壓拝偲僴儞僇僠偱偱偒偨僶儔偺壴懇 |

|

丂 丂偦傟偐傜傕偆堦偮丄偙傟偼崱擭忋奀偱杮摉偵偁偭偨偍榖偩偦偆偱偡丅 丂 |

|

椙墢傪婅偆晽悈僠儑僐

|

|

丂 |

|

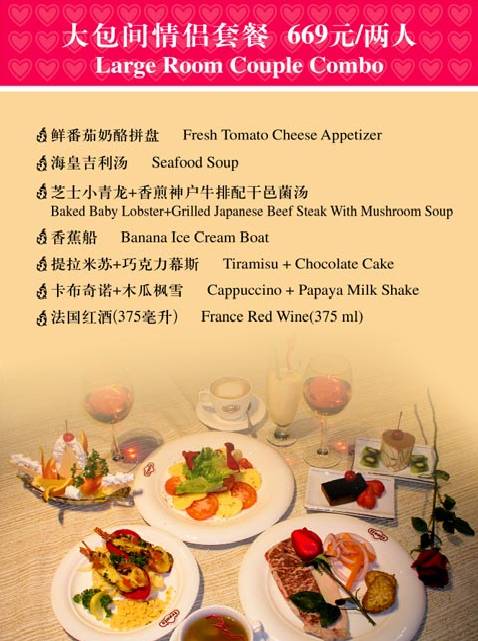

偁傞儗僗僩儔儞偺 僶儗儞僞僀儞僨乕丒僨傿僫乕偺儊僯儏乕(屄幒偱丄2恖暘699尦亖栺1枩墌)

|

丂

|

俀侽侽6擭1寧崋

|

丂

丂

丂

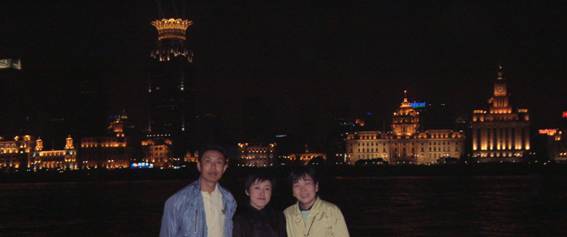

丂 奜撳偺栭宨乮尰嵼乯

奜撳偺栭宨乮尰嵼乯

墿塝峕偵偮側偑傞彫愳偺傎偲傝偱乮1980擭戙乯

墿塝峕偵偮側偑傞彫愳偺傎偲傝偱乮1980擭戙乯

挿峕偵嬤偄墿塝峕壓棳晅嬤偺僐儞僥僫晆摢乮尰嵼乯

挿峕偵嬤偄墿塝峕壓棳晅嬤偺僐儞僥僫晆摢乮尰嵼乯 奺庬偺寧栞

奺庬偺寧栞  僊僱僗僽僢僋擖傝偟偨悽婭偺寧栞

乮廳偝3.3倲丄捈宎4.12倣乯

僊僱僗僽僢僋擖傝偟偨悽婭偺寧栞

乮廳偝3.3倲丄捈宎4.12倣乯  抋惗擔

抋惗擔

丂

偲偙傠偑崱夞偺乽彫墿嬥廡娫乿偼忋奀偩偗偱幚巤偝傟偨偨傔丄忋奀巗柉偺斀墳偼忋乆偱丄偦傟偧傟備偭偨傝偲偟偨媥壣傪夁偛偟偨恖偑懡偐偭偨傛偆偱偡丅媫梡偑側偄恖偼巗奨抧傊弌曕偐側偄傛偆屇傃偐偗傜傟丄巗撪奺梫強偺捠峴偼婯惂偝傟傑偟偨丅偟偐偟丄懠偺抧曽傊偺椃峴偼傓偟傠彠椼偝傟丄煷峕徣側偳偺嬤応偱偡偲丄媫偵巚偄偮偄偰梊栺側偟偱弌偐偗偰傕備偭偨傝偟偨椃偑妝偟傔丄偄偮傕偺楢媥偺傛偆偵偳偙傊峴偭偰傕挿幹偺楍側偳偲偄偆偙偲偼側偐偭偨偦偆偱偡丅奀撿搰傗櫷栧(傾儌僀)丄崺柧側偳墦曽傊旘峴婡偱峴偔抍懱椃峴偱傕丄忋奀埲奜偺抧曽偐傜偺娤岝媞偼彮側偔丄戝妛庴尡偑廔傢偭偨偽偐傝偺崅峑惗偑偄傞壠懓偨偪側偳偑偺傫傃傝偲偟偨夣揔側椃峴傪偟傑偟偨丅捠忢偺墿嬥廡娫偺傛偆側崅偄椏嬥傕偲傜傟傑偣傫偱偟偨丅

丂

偲偙傠偑崱夞偺乽彫墿嬥廡娫乿偼忋奀偩偗偱幚巤偝傟偨偨傔丄忋奀巗柉偺斀墳偼忋乆偱丄偦傟偧傟備偭偨傝偲偟偨媥壣傪夁偛偟偨恖偑懡偐偭偨傛偆偱偡丅媫梡偑側偄恖偼巗奨抧傊弌曕偐側偄傛偆屇傃偐偗傜傟丄巗撪奺梫強偺捠峴偼婯惂偝傟傑偟偨丅偟偐偟丄懠偺抧曽傊偺椃峴偼傓偟傠彠椼偝傟丄煷峕徣側偳偺嬤応偱偡偲丄媫偵巚偄偮偄偰梊栺側偟偱弌偐偗偰傕備偭偨傝偟偨椃偑妝偟傔丄偄偮傕偺楢媥偺傛偆偵偳偙傊峴偭偰傕挿幹偺楍側偳偲偄偆偙偲偼側偐偭偨偦偆偱偡丅奀撿搰傗櫷栧(傾儌僀)丄崺柧側偳墦曽傊旘峴婡偱峴偔抍懱椃峴偱傕丄忋奀埲奜偺抧曽偐傜偺娤岝媞偼彮側偔丄戝妛庴尡偑廔傢偭偨偽偐傝偺崅峑惗偑偄傞壠懓偨偪側偳偑偺傫傃傝偲偟偨夣揔側椃峴傪偟傑偟偨丅捠忢偺墿嬥廡娫偺傛偆側崅偄椏嬥傕偲傜傟傑偣傫偱偟偨丅

丂偲偙傠偑丄偦偆尵偭偰偄偨巹帺恎偑丄10擔慜偵嫮搻偵憳偭偰偟傑偭偨偺偱偡丅偦偺擔偺屵屻2帪夁偓丄帺戭偺彂嵵偱梻擔偺捠栿嬈柋偺偨傔偺弨旛偵杤摢偟偰偄偨偲偙傠丄奐偄偰偄傞僪傾偐傜丄楲壓偵壗偐偺摦偔塭偑尒偊偨傛偆側婥偑偟傑偟偨丅晹壆傪弌偰傒傞偲丄婛偵尒抦傜偸庒幰偑偦偙偵棫偭偰偄傞偺偱丄巹偼偛挌擩偵傕乽壗偺屼梡偱偡偐丅乿偲恥偹偰偄傑偟偨丅乽偁傞偩偗偺尰嬥傪弌偟偰壓偝偄丅偁側偨傪彎偮偗傞偮傕傝偼偁傝傑偣傫偐傜丅乿偲尵偆偺傪暦偄偰傗偭偲偳傠傏偆偩偲傢偐傝丄摝偘傛偆偲偟偨傜偦偺屻傠偵傕偆堦恖摨偠偖傜偄偺擭妴岲偺庒幰偑偄偰丄擇恖偑偐傝偱巹偺榬傪偮偐傫偱暻傑偱捛偄崬傫偱棃傑偡丅乽堦恖偩偭偨傜側傫偲偐側傞偗偳丄擇恖偑偐傝偩偲偙偭偪偑晧偗傞側偁丅乿側偳偲巚偄側偑傜傕偟偽傜偔傕傒崌偄丄巹偼戝惡偱乽僊儍乕乿偲嫨傫偱偄傑偟偨丅

丂偲偙傠偑丄偦偆尵偭偰偄偨巹帺恎偑丄10擔慜偵嫮搻偵憳偭偰偟傑偭偨偺偱偡丅偦偺擔偺屵屻2帪夁偓丄帺戭偺彂嵵偱梻擔偺捠栿嬈柋偺偨傔偺弨旛偵杤摢偟偰偄偨偲偙傠丄奐偄偰偄傞僪傾偐傜丄楲壓偵壗偐偺摦偔塭偑尒偊偨傛偆側婥偑偟傑偟偨丅晹壆傪弌偰傒傞偲丄婛偵尒抦傜偸庒幰偑偦偙偵棫偭偰偄傞偺偱丄巹偼偛挌擩偵傕乽壗偺屼梡偱偡偐丅乿偲恥偹偰偄傑偟偨丅乽偁傞偩偗偺尰嬥傪弌偟偰壓偝偄丅偁側偨傪彎偮偗傞偮傕傝偼偁傝傑偣傫偐傜丅乿偲尵偆偺傪暦偄偰傗偭偲偳傠傏偆偩偲傢偐傝丄摝偘傛偆偲偟偨傜偦偺屻傠偵傕偆堦恖摨偠偖傜偄偺擭妴岲偺庒幰偑偄偰丄擇恖偑偐傝偱巹偺榬傪偮偐傫偱暻傑偱捛偄崬傫偱棃傑偡丅乽堦恖偩偭偨傜側傫偲偐側傞偗偳丄擇恖偑偐傝偩偲偙偭偪偑晧偗傞側偁丅乿側偳偲巚偄側偑傜傕偟偽傜偔傕傒崌偄丄巹偼戝惡偱乽僊儍乕乿偲嫨傫偱偄傑偟偨丅 丂憗偔婣偭偰傕傜偄偨偄偺偱丄寢嬊偁傝偭偨偗偺恖柉尦200尦梋傝乮栺3,000墌憡摉乯偲丄暿偺嵿晍偵偁偭偨擔杮墌6枩悢愮墌傪搉偟傑偟偨丅嵟弶斵傜偼丄擔杮墌偱偼偩傔偩偲尵偭偰偄偨偺偱偡偑丄幚嵺偦傟埲忋偺恖柉尦偼側偐偭偨偺偱丄乽擔杮墌偱傕恖柉尦偵姺偊傜傟傞偺傛丅奜撳乮儚僀僞儞乛忋奀偺拞怱晹乯偺拞崙嬧峴偺慜偵峴偗偽墿媿乮儂傾儞僯僂乛傗傒壆乯偑偨偔偝傫偄偰偡偖尦偵姺偊偰偔傟傞傫偩偐傜丅乿偲尵偆偲丄憡庤偼傗偭偲擺摼偟偰擔杮墌傪庴偗庢傝傑偟偨丅偨偩巹偑嵎偟弌偡擔杮墌傪庴偗庢傞偩偗偱丄偦傟埲忋帺暘偐傜憑偦偆偲偼偟側偄偟丄堷偒弌偟傗僞儞僗偺拞傪偐偒夞偡傢偗偱傕偁傝傑偣傫丅偦偙偵偁偭偨僨僕僞儖僇儊儔偲擔杮偺戝宆偺捾愗傝偵嫽枴傪帵偟偰偟偽傜偔偝傢偭偰偄傑偟偨偑丄偦傟傜傪帩偭偰婣傠偆偲偼偟傑偣傫偱偟偨丅偦偟偰乽杔偨偪傕巇曽側偔偙偆偟偰偄傞偺偱偡丅杔傜偵偼椉恊偑側偔丄抧曽偐傜弌偰偒偰丄幚偼杔傜傕嬥傪搻傜傟偰堦慘傕側偔側偭偰偟傑偭偨偐傜側偺偱偡丅乿偲尵偆偺偱丄巹偼彮偟摨忣偝偊偟偦偆偵側傝傑偟偨丅偦傟偱傕堦恖偑僥儗價偺傾儞僥僫梡働乕僽儖傪堷偒敳偄偰偒偨帪偼丄堦弖庱傪峣傔傜傟傞偺偐偲嫰偊傑偟偨偑丄巹傪敍傝晅偗偰偍偙偆偲偟偨傜偟偔丄傕偆堦恖偑乽戝惡傪弌偝側偄偲栺懇偡傞側傜敍傝傑偣傫丅乿偲尵偆偺偱巹偼栺懇偟傑偟偨丅斵偼巹偺塃庤偺彫巜偐傜寣偑弌偰偄傞偺傪尒偰乽偁偁丄夦変傪偝偣偰偟傑偭偨偺偱偡偹丅怽偟栿側偄丅戝忎晇偱偡偐丅乿側偳偲怱攝偦偆偵尵偆偺偱丄巹偼乽戝忎晇丄婥偵偟側偄偱丅乿側偳偲娫敳偗偨曉帠傪偟偰偄傑偟偨丅嵟屻偵弌偰峴偔斵傜偺攚拞偵岦偐偭偰変側偑傜嬻乆偟偄偲巚偄側偑傜傕乽傕偆擇搙偲偙傫側偙偲偼偟側偄傛偆偵偹丅傑偩庒偔偰彨棃偑偁傞傫偩偐傜丅乿偲尵偆偲丄乽傢偐偭偰偄傑偡傛丅乿偲偄偆曉帠偑曉偭偰偒傑偟偨丅

丂憗偔婣偭偰傕傜偄偨偄偺偱丄寢嬊偁傝偭偨偗偺恖柉尦200尦梋傝乮栺3,000墌憡摉乯偲丄暿偺嵿晍偵偁偭偨擔杮墌6枩悢愮墌傪搉偟傑偟偨丅嵟弶斵傜偼丄擔杮墌偱偼偩傔偩偲尵偭偰偄偨偺偱偡偑丄幚嵺偦傟埲忋偺恖柉尦偼側偐偭偨偺偱丄乽擔杮墌偱傕恖柉尦偵姺偊傜傟傞偺傛丅奜撳乮儚僀僞儞乛忋奀偺拞怱晹乯偺拞崙嬧峴偺慜偵峴偗偽墿媿乮儂傾儞僯僂乛傗傒壆乯偑偨偔偝傫偄偰偡偖尦偵姺偊偰偔傟傞傫偩偐傜丅乿偲尵偆偲丄憡庤偼傗偭偲擺摼偟偰擔杮墌傪庴偗庢傝傑偟偨丅偨偩巹偑嵎偟弌偡擔杮墌傪庴偗庢傞偩偗偱丄偦傟埲忋帺暘偐傜憑偦偆偲偼偟側偄偟丄堷偒弌偟傗僞儞僗偺拞傪偐偒夞偡傢偗偱傕偁傝傑偣傫丅偦偙偵偁偭偨僨僕僞儖僇儊儔偲擔杮偺戝宆偺捾愗傝偵嫽枴傪帵偟偰偟偽傜偔偝傢偭偰偄傑偟偨偑丄偦傟傜傪帩偭偰婣傠偆偲偼偟傑偣傫偱偟偨丅偦偟偰乽杔偨偪傕巇曽側偔偙偆偟偰偄傞偺偱偡丅杔傜偵偼椉恊偑側偔丄抧曽偐傜弌偰偒偰丄幚偼杔傜傕嬥傪搻傜傟偰堦慘傕側偔側偭偰偟傑偭偨偐傜側偺偱偡丅乿偲尵偆偺偱丄巹偼彮偟摨忣偝偊偟偦偆偵側傝傑偟偨丅偦傟偱傕堦恖偑僥儗價偺傾儞僥僫梡働乕僽儖傪堷偒敳偄偰偒偨帪偼丄堦弖庱傪峣傔傜傟傞偺偐偲嫰偊傑偟偨偑丄巹傪敍傝晅偗偰偍偙偆偲偟偨傜偟偔丄傕偆堦恖偑乽戝惡傪弌偝側偄偲栺懇偡傞側傜敍傝傑偣傫丅乿偲尵偆偺偱巹偼栺懇偟傑偟偨丅斵偼巹偺塃庤偺彫巜偐傜寣偑弌偰偄傞偺傪尒偰乽偁偁丄夦変傪偝偣偰偟傑偭偨偺偱偡偹丅怽偟栿側偄丅戝忎晇偱偡偐丅乿側偳偲怱攝偦偆偵尵偆偺偱丄巹偼乽戝忎晇丄婥偵偟側偄偱丅乿側偳偲娫敳偗偨曉帠傪偟偰偄傑偟偨丅嵟屻偵弌偰峴偔斵傜偺攚拞偵岦偐偭偰変側偑傜嬻乆偟偄偲巚偄側偑傜傕乽傕偆擇搙偲偙傫側偙偲偼偟側偄傛偆偵偹丅傑偩庒偔偰彨棃偑偁傞傫偩偐傜丅乿偲尵偆偲丄乽傢偐偭偰偄傑偡傛丅乿偲偄偆曉帠偑曉偭偰偒傑偟偨丅 丂忋奀偺奨拞傪曕偔帪偼丄柊偭偰偄偨杮擻傪慡偰屇傃妎傑偟偰丄偁傜備傞妏搙偵婥傪攝傝側偑傜曕偔傛偆偵偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偼丄慜偐傜巹偵傕傢偐偭偰偄傑偟偨丅幵傕恖傕傗偨傜偵懡偔偰曕峴幰偵恊愗側奨偩偲偼寛偟偰尵偊側偄偟丄擔杮偱偼嬻婥偺傛偆偵側偭偰偄傞偦偺懠偝傑偞傑側僒乕價僗傗僀儞僼儔摍偑丄偙偪傜偱偼尵傢偽帺暘偱愊嬌揑偵彑偪庢傜側偗傟偽摼傜傟側偄傛偆側偲偙傠偑懡乆偁傞偐傜偱偡丅梫偡傞偵丄恖娫偑懡偄偺偵偦傟偵尒崌偆偩偗偺宱嵪婎斦偑惍偭偰偄傑偣傫偐傜丄帺慠偲惗懚嫞憟偑寖偟偔側傞偨傔偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

丂忋奀偺奨拞傪曕偔帪偼丄柊偭偰偄偨杮擻傪慡偰屇傃妎傑偟偰丄偁傜備傞妏搙偵婥傪攝傝側偑傜曕偔傛偆偵偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偼丄慜偐傜巹偵傕傢偐偭偰偄傑偟偨丅幵傕恖傕傗偨傜偵懡偔偰曕峴幰偵恊愗側奨偩偲偼寛偟偰尵偊側偄偟丄擔杮偱偼嬻婥偺傛偆偵側偭偰偄傞偦偺懠偝傑偞傑側僒乕價僗傗僀儞僼儔摍偑丄偙偪傜偱偼尵傢偽帺暘偱愊嬌揑偵彑偪庢傜側偗傟偽摼傜傟側偄傛偆側偲偙傠偑懡乆偁傞偐傜偱偡丅梫偡傞偵丄恖娫偑懡偄偺偵偦傟偵尒崌偆偩偗偺宱嵪婎斦偑惍偭偰偄傑偣傫偐傜丄帺慠偲惗懚嫞憟偑寖偟偔側傞偨傔偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

丂偙偺惔柧愡偵偼乽摜惵憒曟乮僞乕僠儞僒僆儉/惵偄憪傪摜傫偱曟傪憒彍偡傞乯乿偲尵偭偰丄偍曟嶲傝偲摨帪偵弔偺僺僋僯僢僋傪妝偟傓傛偆側廗姷傕偁傝傑偡丅堦愢偵偼丄偙偆偟偨廗姷偼栺2000擭慜偺娍偺帪戙偵偼婛偵掕拝偟偰偄偨偲傕尵傢傟偰偄傑偡丅幮夛庡媊偺拞崙偵側偭偰偐傜丄暥壔戝妚柦偵戙昞偝傟傞傛偆側惌帯塣摦偵傛偭偰丄屆偄廗姷偑慡偔斲掕偝傟偨帪婜偑偁傝傑偟偨偐傜丄崱傗帺桼偱奐曻揑側帪戙偵側偭偰丄傒傫側偑帺慠偵揱摑揑側晽廗傪尒捈偡傛偆偵側偭偨偨傔傕偁傝丄擭乆惙傫偵側傞偺偐傕抦傟傑偣傫丅10戙傗20戙偺恖偨偪傕丄偪傖傫偲偙偺峴帠偵偼嶲壛偟偰偄傑偡丅嵟嬤偼僺僋僯僢僋偲偄偆傛傝丄偍曟嶲傝偑廔傢傞偲傒傫側偱儗僗僩儔儞傊峴偒備偭偔傝怘帠傪偡傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅恊愂拞偺恖偑儗僗僩儔儞偱壗廫庬椶傕偺椏棟傪埻傫偱偵偓傗偐偵傗傞偺偱偡偐傜丄巕嫙傕戝恖傕偁傞掱搙妝偟傔傑偡丅

丂偙偺惔柧愡偵偼乽摜惵憒曟乮僞乕僠儞僒僆儉/惵偄憪傪摜傫偱曟傪憒彍偡傞乯乿偲尵偭偰丄偍曟嶲傝偲摨帪偵弔偺僺僋僯僢僋傪妝偟傓傛偆側廗姷傕偁傝傑偡丅堦愢偵偼丄偙偆偟偨廗姷偼栺2000擭慜偺娍偺帪戙偵偼婛偵掕拝偟偰偄偨偲傕尵傢傟偰偄傑偡丅幮夛庡媊偺拞崙偵側偭偰偐傜丄暥壔戝妚柦偵戙昞偝傟傞傛偆側惌帯塣摦偵傛偭偰丄屆偄廗姷偑慡偔斲掕偝傟偨帪婜偑偁傝傑偟偨偐傜丄崱傗帺桼偱奐曻揑側帪戙偵側偭偰丄傒傫側偑帺慠偵揱摑揑側晽廗傪尒捈偡傛偆偵側偭偨偨傔傕偁傝丄擭乆惙傫偵側傞偺偐傕抦傟傑偣傫丅10戙傗20戙偺恖偨偪傕丄偪傖傫偲偙偺峴帠偵偼嶲壛偟偰偄傑偡丅嵟嬤偼僺僋僯僢僋偲偄偆傛傝丄偍曟嶲傝偑廔傢傞偲傒傫側偱儗僗僩儔儞傊峴偒備偭偔傝怘帠傪偡傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅恊愂拞偺恖偑儗僗僩儔儞偱壗廫庬椶傕偺椏棟傪埻傫偱偵偓傗偐偵傗傞偺偱偡偐傜丄巕嫙傕戝恖傕偁傞掱搙妝偟傔傑偡丅

乽尦曮乿偺儗僾儕僇

乽尦曮乿偺儗僾儕僇 丂愭擔偺僯儏乕僗偱丄忋奀偱僞僋僔乕偵忔偭偨挘偝傫偲偄偆庒偄彈惈偑丄幵傪崀傝偰偐傜丄巜椫傪棊偲偟偰偟傑偭偨偙偲偵婥偯偒丄僞僋僔乕夛幮偵楢棈偟偰丄柍帠庤尦偵栠偭偨偲偄偆榖傪暦偒傑偟偨丅挘偝傫偼丄偪傖傫偲儗僔乕僩傪傕傜偭偰偄偨偺偱丄僞僋僔乕夛幮偵撏偗傞偲丄忔偭偨僞僋僔乕偲偡偖偵楢棈偑偲傟傑偟偨丅偦偺塣揮庤偼偝偑偟偰傕尒偮偐傜側偄偺偱夛幮偵婣偭偰摨椈偲堦弿偵幵撪偺偡傒偢傒傑偱挌擩偵憒彍婡傪偐偗丄偮偄偵媧偄崬傫偩僑儈偺拞偐傜丄20枩尦乮栺300枩墌乯傕偡傞偲偄偆挘偝傫偺僟僀儎偺巜椫傪尒偮偗弌偟偨偺偱偡丅

丂愭擔偺僯儏乕僗偱丄忋奀偱僞僋僔乕偵忔偭偨挘偝傫偲偄偆庒偄彈惈偑丄幵傪崀傝偰偐傜丄巜椫傪棊偲偟偰偟傑偭偨偙偲偵婥偯偒丄僞僋僔乕夛幮偵楢棈偟偰丄柍帠庤尦偵栠偭偨偲偄偆榖傪暦偒傑偟偨丅挘偝傫偼丄偪傖傫偲儗僔乕僩傪傕傜偭偰偄偨偺偱丄僞僋僔乕夛幮偵撏偗傞偲丄忔偭偨僞僋僔乕偲偡偖偵楢棈偑偲傟傑偟偨丅偦偺塣揮庤偼偝偑偟偰傕尒偮偐傜側偄偺偱夛幮偵婣偭偰摨椈偲堦弿偵幵撪偺偡傒偢傒傑偱挌擩偵憒彍婡傪偐偗丄偮偄偵媧偄崬傫偩僑儈偺拞偐傜丄20枩尦乮栺300枩墌乯傕偡傞偲偄偆挘偝傫偺僟僀儎偺巜椫傪尒偮偗弌偟偨偺偱偡丅 丂偙偺傎偐垾嶢偺巇曽偱堘偆偺偼丄偙偪傜偱偼憡庤傪屇傇偩偗偱偦傟偑垾嶢偵側傞偲偄偆偙偲偱偡丅傛偔巕嫙偵偍晝偝傫傗偍曣偝傫偑乽嫨夁椆?(屇傫偩)丠乿乽嫨?汬乮偍偽偪傖傫偭偰屇傃側偝偄乯乿偲尵偭偰偄傞偺傪暦偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅偙傟偼擔杮幃偵尵偆偲乽偪傖傫偲偛垾嶢偟偨丠乿偲偐乽偙傫偵偪傢偭偰尵偄側偝偄丅乿偲偄偆堄枴偵摉偨傝傑偡丅偙偺垾嶢偼偪傚偭偲擄堈搙偑忋偑傝傑偡丅拞崙偱偼恊愂偺恖偺屇傃曽偑偲偰傕暋嶨偩偐傜偱偡丅椺偊偽丄擔杮岅偱偼乽偍偠偝傫乿乽偍偽偝傫乿偱嵪傓偲偙傠傪丄拞崙岅偱偼丄晝偺孼偼攲攲(億乕億)丄晝偺掜偼廸廸乮僔儏乕僔儏乯偦偺墱偝傫偼??乮僔僃儞僔僃儞乯丄曣偺孼掜偼鋘鋘(僠僂僠僂)丄晝偺巓偼屍屍乮僋乕僋乯丄晝偺枀偼柡柡乮僯儍儞僯儍儞乯丄曣偺巓枀偼垻汬乮傾乕僀乯偲嬫暿偟丄偝傜偵椺偊偽曣偵孼掜偑偨偔偝傫偄傞応崌偼忋偐傜弴偵乽戝鋘丄擇鋘丄嶰鋘丒丒丒彫鋘乿側偳偲嵶暿偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅偄偲偙偵偟偰傕丄曣曽偐丄晝曽偐丄抝偐彈偐丄忋偐壓偐偱丄娍帤傕敪壒傕慡偰堎側傝傑偡丅彫偝偄崰偐傜偙偆傗偭偰丄帺暘偲憡庤偲偺娭學傪妎偊偰偄偔傢偗偱偡偹丅恊愂娭學偱偼側偔偰傕丄嬤強偺恖偵夛偭偨帪傗奜偱摴傪暦偔帪側偳偵傕丄椺偊偽曣恊偲摨擭攜偐偦傟埲壓偺彈偺恖偵偼乽垻汬乿丄晝恊傛傝庒偄抝惈偵偼乽廸廸乿側偳偲屇傃偐偗傞傛偆偵巕嫙偵偼嫵偊傑偡丅椺偊偽巹側偳丄晇偺椉恊偲摨偠晘抧撪偺偡偖椬偺壠偵廧傫偱偄傑偡偑丄乽偍偼傛偆偛偞偄傑偡丅乿偲偼尵傢側偄戙傢傝偵丄尒偐偗傞偨傃偵侾擔偵壗夞偱傕乽??乮僷乕僷乯乿乽沖沖乮儅乕儅乯乿偲屇傃偐偗傑偡丅嵟弶偵偦傟偑楃媀偩偲嫵傢偭偨偙偲偑偁傞偐傜偱偡丅傕偭偲傕偙傟偼僞僥儅僄偺傛偆偱丄晇偑偦偆屇傃偐偗偰偄傞偺偼偮偄偧暦偄偨偙偲偑偁傝傑偣傫偑丅偱傕彮側偔偲傕偙偪傜偺巕偳傕払偼偩偄偨偄拤幚偵偦傟傪幚峴偟偰偄傞傛偆偱偡丅

丂偙偺傎偐垾嶢偺巇曽偱堘偆偺偼丄偙偪傜偱偼憡庤傪屇傇偩偗偱偦傟偑垾嶢偵側傞偲偄偆偙偲偱偡丅傛偔巕嫙偵偍晝偝傫傗偍曣偝傫偑乽嫨夁椆?(屇傫偩)丠乿乽嫨?汬乮偍偽偪傖傫偭偰屇傃側偝偄乯乿偲尵偭偰偄傞偺傪暦偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅偙傟偼擔杮幃偵尵偆偲乽偪傖傫偲偛垾嶢偟偨丠乿偲偐乽偙傫偵偪傢偭偰尵偄側偝偄丅乿偲偄偆堄枴偵摉偨傝傑偡丅偙偺垾嶢偼偪傚偭偲擄堈搙偑忋偑傝傑偡丅拞崙偱偼恊愂偺恖偺屇傃曽偑偲偰傕暋嶨偩偐傜偱偡丅椺偊偽丄擔杮岅偱偼乽偍偠偝傫乿乽偍偽偝傫乿偱嵪傓偲偙傠傪丄拞崙岅偱偼丄晝偺孼偼攲攲(億乕億)丄晝偺掜偼廸廸乮僔儏乕僔儏乯偦偺墱偝傫偼??乮僔僃儞僔僃儞乯丄曣偺孼掜偼鋘鋘(僠僂僠僂)丄晝偺巓偼屍屍乮僋乕僋乯丄晝偺枀偼柡柡乮僯儍儞僯儍儞乯丄曣偺巓枀偼垻汬乮傾乕僀乯偲嬫暿偟丄偝傜偵椺偊偽曣偵孼掜偑偨偔偝傫偄傞応崌偼忋偐傜弴偵乽戝鋘丄擇鋘丄嶰鋘丒丒丒彫鋘乿側偳偲嵶暿偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅偄偲偙偵偟偰傕丄曣曽偐丄晝曽偐丄抝偐彈偐丄忋偐壓偐偱丄娍帤傕敪壒傕慡偰堎側傝傑偡丅彫偝偄崰偐傜偙偆傗偭偰丄帺暘偲憡庤偲偺娭學傪妎偊偰偄偔傢偗偱偡偹丅恊愂娭學偱偼側偔偰傕丄嬤強偺恖偵夛偭偨帪傗奜偱摴傪暦偔帪側偳偵傕丄椺偊偽曣恊偲摨擭攜偐偦傟埲壓偺彈偺恖偵偼乽垻汬乿丄晝恊傛傝庒偄抝惈偵偼乽廸廸乿側偳偲屇傃偐偗傞傛偆偵巕嫙偵偼嫵偊傑偡丅椺偊偽巹側偳丄晇偺椉恊偲摨偠晘抧撪偺偡偖椬偺壠偵廧傫偱偄傑偡偑丄乽偍偼傛偆偛偞偄傑偡丅乿偲偼尵傢側偄戙傢傝偵丄尒偐偗傞偨傃偵侾擔偵壗夞偱傕乽??乮僷乕僷乯乿乽沖沖乮儅乕儅乯乿偲屇傃偐偗傑偡丅嵟弶偵偦傟偑楃媀偩偲嫵傢偭偨偙偲偑偁傞偐傜偱偡丅傕偭偲傕偙傟偼僞僥儅僄偺傛偆偱丄晇偑偦偆屇傃偐偗偰偄傞偺偼偮偄偧暦偄偨偙偲偑偁傝傑偣傫偑丅偱傕彮側偔偲傕偙偪傜偺巕偳傕払偼偩偄偨偄拤幚偵偦傟傪幚峴偟偰偄傞傛偆偱偡丅