タンザニアのHotNews(2006年1月〜12月)

|

2006年12月号 |

【 ザンジバルの歴史とイスラム教 】 |

||

|

私が住むタンザニアの、ダル・エス・サラームからフェリーで2時間半の所には、ザンジバルという島があります。このザンジバル島の中心を成す都市、ストーンタウンがユネスコの世界遺産に登録されている旨は以前のタンザニア便り(2005年1月号)でご報告したとおりですが、今回は、ザンジバル島の歴史と、イスラム教による影響についてご報告します。 ザンジバルを含む、タンザニア東部の海岸地域には、インド洋のモンスーンによって、約2000年前からアラブ商人が来航するようになったそうです。アラブ商人は、7世紀にはザンジバル島などに定住するようになり、タンザニア東部の海岸地域では、イスラム教を中心とする都市国家が繁栄しました。その為、ザンジバル島やタンザニア東部のキルワには、モスクやスルタンのお城の遺跡が多く残されています。なお、残念ながらこれらの遺跡の保存状態は決していいとはいえませんが、キルワの遺跡も世界遺産に登録されています。

|

||

|

その後、1498年にバスコ ダ ガマが東アフリカに到着してから、ザンジバルには、ポルトガル人が進出しました。この名残か、イスラム教の香りに包まれたストーンタウンには、周囲の建物と突然コントラストを成す、大きなキリスト教教会があります。1503年にザンジバルはポルトガルの保護地となりましたが、奴隷と象牙の貿易で繁栄したオマーン商人に勢力を奪われ、1840年オマーンはザンジバルを平定。1860年には、ザンジバルはオマーンからの独立を果たし、奴隷やクローブの貿易で繁栄します。しかし、この時にも、ザンジバルを支配していたのはアラブ系のザンジバル人でした。それからドイツ、続いてイギリスの植民地となった後に、1963年に独立し、1964年には同じく独立したニエレレ大統領率いる本土のタンガニーカ共和国と統合し、タンザニア連合共和国の一部となりました。 こうした歴史的背景から、ザンジバルは、外交などに関してはタンザニア政府に一任しながらも、独自の大統領や省庁を持ち、内政に関する強い自主権を保持しています。例えば、フェリーでダル・エス・サラームからザンジバルの埠頭に降り立つときにも、国内の移動にも拘らず、外国人は入国審査を受けなくてはなりません!ザンジバル大統領職には、ザンジバル初代カルメ大統領の息子の(2代目)カルメ氏が、2005年12月の選挙で再選され、二期目に就いています。

|

||

|

このように、アラブ商人やイスラム教の影響を深く受けてきたザンジバルは、アフリカでありながら、アラブ独特のエキゾチックな香りを有したスワヒリ文化の拠点として、魅力的な地域となっています。 かつてアラブ商人の東アフリカ貿易における共通語とされ、現在はタンザニアの国語となっているスワヒリ語には、アラビア語源の単語が多くあります。例えば、感謝するという動詞は、シュクルで、アラビア語のシュクランと同じです。数の数え方も(20を表すイシリニ、30を表すセラシニなど)かなり似ているようです。オマーンの空港で、どう見ても濃い顔立ちのアラブ人男性なのに、今なんて言ったか何故かちょっとわかってしまった!時に、私はびっくりしました。

|

||

|

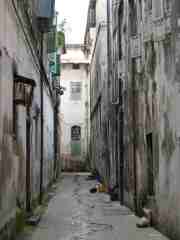

イスラムの影響が色濃く残るザンジバルでは、黒いブイブイや東アフリカ独特のデザインの入ったカンガという布で、女性はほぼ100%、髪の毛や体を覆っています。ダル・エス・サラームでは、アラブ系タンザニア人の女性以外は、イスラム教徒のタンザニア人女性もあまり髪の毛を隠していません。 イスラム文化の中心地として栄えたストーンタウンの、迷路のように張り巡らされた小道の両側にひしめく建物には、ザンジバル式の豪奢な彫刻が施された、重く頑丈な木製の扉があります。これは、アラブ商人が扉の彫物の豪奢さと精密さを、自分の富の象徴とした為と言われています。また、扉の上には、レモン搾り器のような形をした鉄製の大きな鋲がよく取り付けられていますが、これはかつて戦車の役割を果たした敵軍の象の攻撃を避ける為だったそうです。(写真はストーンタウンの建物の扉です。)

|

||

|

しかし、ザンジバル、タンザニア本土に拘らず、ラマダンの時期には、病人や妊婦や子供を除くほとんど全てのイスラム教徒が、日中は食事も水も一切取らずに、耐えています。タンザニアの11月、12月は非常に暑く、水を取らないで過ごすことは苦行以外に他ならないと思いますので、のんびりとして見えるタンザニアのイスラム教徒にも、実はイスラム教の掟が強く浸透していることに、驚かされます。

|

||

|

2006年11月号 |

|

【 タンザニアで紹介されているアジアの文化

/ お相撲さんがやってきた! 】

|

||

|

今号では、タンザニアで紹介されているアジアの文化、なかでも特に、2006年3月に、タンザニアにお相撲さんがやってきたことについて、お話したいと思います。

タンザニアではまだ自国で制作したドラマの数が限られているので、よくアメリカ、オーストラリア、インドなどで製作されたと思われる、昔のドラマを英語のまま流しています。しかし、先日、地元テレビ局しか入っていない我が家のテレビに、「ヨン様」?が映っているのに気付き、ここは日本ではなくタンザニアなのだから、まさかそんなわけないか、と思っていましたが、後日友達に聞くと、日本でも有名になった韓国の「冬のソナタ」が、英語の字幕つきで放映されていたことが分り、驚きました。また、インド系タンザニア人の数が多いので、週末の日中は必ずインド映画を流しています。時には、中国のカンフーアクション映画を放映していることもあります。経済の自由化を迎えたタンザニアで、価格に強みのある中国の建設会社が仕事を次々に入札しており、中国人の数が増えてきているので、今後中国のドラマなども増えてくるかもしれません。

|

||

|

また、ダル・エス・サラームには、青年海外協力隊の空手の専門家の方が築いた、空手道場もあります。この道場では、2005年12月まで協力隊隊員の人が指導していましたが、現在は、空手専門家の派遣は終了し、この道場で修業を積んだタンザニア人の空手家に、道場自体は引き継がれています。 2006年3月には、日本大使館の招待で、はるばる日本からタンザニアまで、お相撲さんがやって来て下さいました!タンザニアのストリートチルドレンを始めとする青少年の為の活動を実施している、キリスト教系国際NGOドン・ボスコが運営している、ダルエスサラーム市内のドン・ボスコ・ユースセンターという児童館のホールにて、日本企業の相撲部に在籍しているアマチュアのお相撲さんが、タンザニアと日本の友好親善の為に、日本の国技お相撲の、デモンストレーションを披露してくれたのです。お相撲さんをわざわざ日本からタンザニアまで招待するなんて、大胆な企画に私はびっくりしました。

|

||

|

大きな体のお相撲さんが登場すると、会場を埋め尽くしたタンザニアの子供達は大歓声を上げました。会場には、駐在員等の外国人の子供達や、沢山の大人も来ていました。私達日本人にとっても、例え日本に住んでいても、お相撲さんに直接会ったり、直接取り組みを目にする機会は少ないので、貴重な体験でした。お相撲さんは、股割り、四股の踏み方、土俵への上がり方、立会い、上手投げや押し出しなどの決め手、禁じ手、回しの締め方等の紹介をし、それから取り組みを見せて下さり、その後、会場の子供達が土俵に上がって、お相撲さんを相手に、初めての取り組みに挑戦しました。最後には、会場からの質問にお相撲さんが答えてくれる質疑応答の時間もあり、会場にいる(日本人以外の)ほとんどの人が初めて触れるお相撲という日本文化を、存分に紹介できるイベントに構成されていました。来場していた日本大使の奥様も、タンザニアの酷暑の中、着物を美しく着こなして、ほとんどの来場者が初めて着物を目にする中、日本文化の紹介に貢献されていました。

|

||

|

まず大きなお相撲さんが股割りをし、その訓練を積んだ体の柔軟さを披露してくれた時から、会場にはほおー!という感嘆の声が上がりました。取り組みのデモンストレーションで、お相撲さんが正面から体当たりしていく迫力と音には、会場中が緊張感でしーんとなりました。お相撲さんは子供達にとっても優しくて、観客の子供や大人を楽しませてくれるのが本当に上手でした。お相撲さんが、土俵上に上がった何人もの子供によって、押し出されそうになったり、投げられそうになったりする度に、また、逆に子供をひょいと持ち上げて土俵の外に連れてゆく度に、会場の子供達は喜びや応援の声で、大いにざわめきました。大きなお相撲さんに会った子供たちは皆、本当に大喜びでした。はるばる日本タンザニアでの、お相撲さんによる日本文化紹介は、大成功に終わりました!

|

||

|

2006年10月号 |

|

【 ムトニ・スペシャル・スクール

】

|

||

私が所属しているボランティア団体が支援している組織の一つに、ムトニ・スペシャル・スクールという学校があります。この学校は、私が住んでいるダル・エス・サラーム市内から車で30分程の郊外にある、キリスト教教会の隣に位置し、運営はその教会が行っています。 私が所属しているボランティア団体が支援している組織の一つに、ムトニ・スペシャル・スクールという学校があります。この学校は、私が住んでいるダル・エス・サラーム市内から車で30分程の郊外にある、キリスト教教会の隣に位置し、運営はその教会が行っています。

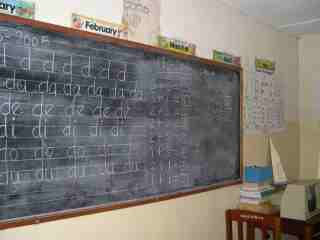

この学校の生徒達は皆、精神障害を持っています。精神障害を持った子供のニーズに対応した特別な教育が施せる学校は、まだタンザニアには数える程しかないので、生徒達はダル・エス・サラーム市内外の様々な地区からこの学校に来ています。ムトニ・スペシャル・スクールは全寮制で、約40人の生徒達が月曜日から金曜日までこの学校で生活を共にし、学んでいます。金曜日の午後には保護者が迎えに来て、生徒達は自分のうちに帰り、また月曜日の午前中に戻ってきます。これには、障害があることから、家族が生徒の成長を学校にまかせっきりにせず、学校と家族が連携して生徒の能力をできる限り伸ばせるように努力する為という意味があります。

|

||

|

||

|

生徒の顔は輝き、いつも本当に楽しそうで、廊下は欧米から来たボランティアの人が描いたという楽しい動物の絵で彩られ、教師は自分の教室を、授業で作った生徒の作品や、授業で使うカラフルな絵付のアルファベット表や雑誌の切抜きで飾り、生徒の能力に応じて、根気よく、熱意を持って授業を行っています。これは、様々な学校に携わってきた私達にとって、感動的な光景です。 というのも、一般に、タンザニアでは、教師の給料が非常に低く、また支払いの遅延が起こることが多いことから、教師のモチベーションがなかなか上がりにくいという現状があるからです。更に、特に都市から離れた地方では、給料の受け取りの為に町まで出掛けていかねばならない為、その間、事実上学校が休みになってしまったり、また、教室には生徒が溢れ、教科書も机も椅子も生徒の人数分ないというのが全く珍しくないのが現状です。私が以前ある公立学校を訪ねた際には、生徒が皆、教科書やノートではなく、細い笹のような枝を纏めて作った、小さなほうきを片手に持っているので、何に使うのかと思ったら、砂だらけの床にそのまま座らねばならないので自分の腰を下ろす箇所の床を掃く為だと知って、驚きました。

|

||

|

ムトニ・スペシャル・スクールには、通常の授業を行う教室の他に、料理の仕方を習う為の調理実習室、生徒の健康管理や、予防接種の記録等を管理し、怪我の際の応急処置を施したり、必要な場合には病院に連絡する看護士が常勤している医務室があります。校庭にはかなり古くなって錆びているものの、滑り台やブランコがあり、小さな畑もあって、生徒達が野菜を作っています。また、生徒の身体能力を向上させる為に、マッサージを施したり、トレーニング・プログラムを組んで実施する為の作業療法室もあります。そこでは、デンマークから5年前にやってきて、生徒や他の教師と共にこの学校を支えている宣教師の女性が、作業療法士でもある為、中心となって指導を行っています。 生徒達は必ずしも裕福な家庭に生まれているわけではなく、貧困状態の為にわずかな授業料も払えないケースもある為、学校の運営は厳しい状況ですが、こうした学校に対するニーズは大きく、学校はもっと多くの生徒を受け入れられるよう、各方面に支援を募っています。タンザニアではまだ福祉制度や障害者への教育制度が整っていないので、こうした分野で活躍する教会を母体とした団体や、NGOの存在は貴重なものとなっています。

|

||

|

|

||

|

2006年9月号 |

|

2006年8月号 |

|

【 タンザニア北部で見た植物 】 |

|

熱帯に属するタンザニアには、日本ではあまり見かけない植物が数多くあります。都市であるダルエスサラームだけでも、日本では珍しい植物や花や木をよく目にします。例えば、ハワイの象徴の一つとなっているハイビスカスは、タンザニアでよく見かけます。また、ツル状で赤紫の花をつけるブーゲンビリアは、花弁に触れると切っていなくてもドライフラワーのような感触です。昔絵本で見たような、幹の直径が10m以上もある、巨木、バオバブは、うちのすぐそばに沢山生えていますが、樹齢何百年にもなるそうです。また、うちの庭にはココナッツの木が生えていて、ほんのたまに実が落ちてくるので、危ないです。屋根の瓦も何枚か割れました。バナナやパパイヤやキャッサバの木も生えています。こちらの写真にあるような、ユニークな色彩と形状を持つ花も、ダルエスサラームでよく見かけます。

|

|

更に、12月に北部へ行った際には、多くの珍しい植物を目にしました。ダルエスサラームから北部の都市アルーシャへ続く幹線道路を、中ほどでそれ、この写真にあるウサンバラ山脈に向かってしばらく走った所にある、ルショトという山間の村を訪れた時には、ジャカランダが咲き乱れているのを目にしました。

|

|

写真にあるように、ジャカランダは、薄紫色の花が溢れ出るように咲いている間には葉が出て来ないので、まるで色の違う桜を見ているようでした。ケニアのナイロビには、街路にこのジャカランダの木が沢山生えているそうで、10月から11月にかけて、町はジャカランダの色と香りに満たされるそうです。ルショトでは、高度がある為か、12月に花が咲いていました。

|

|

ちなみにこのルショトは、日本で言えば軽井沢のような山間の避暑地を髣髴させる、(タンザニアにしては)涼しくて爽やかな場所で、山の多いドイツと、その地形や風土が似ていた為、第一次世界大戦前のドイツ植民地時代に、ドイツ植民者に好まれました。ドイツ植民者は、ルショトを、タンザニア統治の中心地にしようと考えていたそうです。ドイツ植民地時代に建設された建物は、頑丈なレンガでできている為、タンザニア農村式の土塀と木切れの柱の家の間に、今でも突然そのがっしりとした姿を現します。 この写真に写っているのは、現在はロッジとして使用されている、旧ドイツ人住居の建物です。 |

|

また、北部の都市アルーシャに近い、アルーシャ国立公園では、あまり大きくない公園であるにも拘らず、乾いた短い草しか生えていない平原と、熱帯雨林のような木が密に生い茂った湿った森が隣り合わせになっており、その密林のような森の木々には、多くの寄生植物が絡みついていました。 |

|

とりわけ、イチジクの木に寄生植物が複雑に絡み合った結果、人間の足のように先が二股に分かれた木は、自然が生み出した業として、見所になっています。

アフリカを代表する植物の一つであるアカシアの木も沢山生えており、その葉を好物とするキリンも、ここでは数多く目にしました。

ちなみにこのアルーシャ国立公園は、写真にあるメルー山をその中心に有しており、3日程度かけて山頂を目指す観光客も大勢います。 |

|

ダルエスサラームでは暑さと水不足の為か、私が枯らしてしまったバラの花なども、北部の高度のある比較的涼しい地域では、元気に咲いていました。

こうした花の甘い密に誘われて、写真のような美しい色の小鳥たちも沢山やってきます。 |

|

しかし、タンザニアでも聞けるBBCラジオニュースでは、盛んに鳥インフルエンザがヨーロッパのみならず、アフリカ北部にも到達した旨のニュースを流しています。渡り鳥と共に、鳥インフルエンザが、タンザニアを始めとする開発途上国を席巻しないことを、特に最も大きな被害を受ける可能性のある、貧困状態にある人々、免疫力の弱い子供や妊娠中の女性やお年寄りを直撃しないことを、祈るばかりです。

|

|

2006年7月号 |

|

【 アフリカ最高峰 キリマンジャロ山 】 |

|

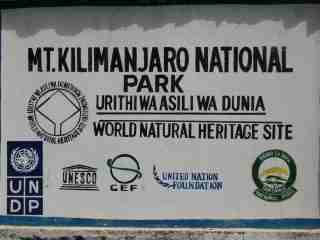

タンザニアには、アフリカ最高峰のキリマンジャロ山があります。1万9710フィート、または海抜5895メートルのこの山の山頂は、常に雪に覆われています。キリマンジャロ山を中心とした地域は国立公園として保護されており、このキリマンジャロ国立公園は、世界遺産にも指定されています。縦50km、横30kmと、東南東方向に楕円形に広がるこの火山は、シラ峰、キボ峰、マウェンジ峰の3つの峰を有しています。富士山のような整ったバランスはありませんが、その雄大な姿にはやはり圧倒されます。キリマンジャロ山は、ケニア国境に近いモシという町のそばに位置しており、その登山ルートの一つ、マラングルートは、マラングという小さな村を出発点としています。ダルエスサラームからマラングに来ると、高度の違いから非常に涼しく感じるので、避暑地に来たように、爽やかです。マラングから見たキボ峰は、なだらかに広がるアイスクリームのように見えます。写真をご覧下さい。なんだか美味しそうに見えませんか? |

|

タンザニアは停電が頻繁に起こり、電力供給が不安定で、アイスクリームは冷凍庫の中で凍ったり溶けたりすると、バクテリアが繁殖する可能性があるということで、私はこちらではアイスクリームをあまり食べないようにしているので、キリマンジャロ山を見るたびに、アイスクリームの味と冷たい感触を、思い出してしまいました。 タンザニア北部を車で回った私達は、今回はマラングで1泊し、ふもとからキリマンジャロを仰ぐのみで、キリマンジャロ山登頂には挑戦しませんでしたが、多くの外国人が登頂目指してタンザニアを訪れます。北部には先々月号でお話したンゴロンゴロ自然保護区や、セレンゲティ国立公園といった世界遺産のサファリサイトもありますので、登山とサファリを組み合わせたツアーに参加する観光客も多いようです。キリマンジャロ登山には幾つかのルートがあり、ルートによって、5日間から7日間くらいかかります。ライセンスを取得したガイドや、荷物や登山中の水を運んだり、登山中の調理をするポーターなどを伴って登り、また、登山中は国立公園内にいるのでその入園料を支払わなければならないので、登山には一人500ドルから1000ドルかかるようです。その為、周辺の住民や旅行会社にとっては、登山は大きなビジネスとなっています。

|

|

登山に挑戦した友達によると、最後の何キロかは岩の間を登るようなごつごつした道になるそうですが、それまではなだらかな山道だそうです。しかし、あまりに高い山なので、問題となるのは、高山病と、夜の寒さです。高山病は、高度に体が慣れていない為に、頭痛や吐き気といった症状をもよおすものなので、日程を長く取って、1日当たりあまり長く歩かない、ポレポレ登山の方が、登山にかかる費用は高くなりますが、高山病にかかる確率は低くなるそうです。友達の様子を見る限りでは、日頃から運動をして体力のある人が高山病にかかることもあれば、ふだんはごく普通の生活をしている人が高山病には全くかからないこともあります。また、夜はテントを立てるルートと、ロッジに泊まるルートがあるようですが、意外にも、テントはスペースが小さい為、自分の体温で内部温度をいくらか保てるのに対し、ロッジには電気など何もないので、寝袋の保温力が十分でない場合には、ロッジの方が、寒さが応えるようです。寒さで眠れないと体力を消耗してしまうので、これは重要な問題となります。 私達はキリマンジャロ山マラングルートの出発点である、キリマンジャロ国立公園のゲートまで、丘をハイキングしました。 |

|

|

|

なお、登山に挑戦する人は、このゲートまでの行程は、通常車で移動します。丘から見たタンザニアは、緑に覆われた美しい国でした。空は青く、雲はどこまでも広がっていました。インド洋に面し、ビクトリア湖、マサイ平原、キリマンジャロ山、およびそこに住む野生動物を有する、タンザニアは、自然の豊かさに満ちた国であることを改めて実感せずにはいられません。

|

|

丘からの帰り道には、マラング村のマーケットを通りがかり、小さなマンゴ4個を200シリング(日本円で20円相当)程で買いました。これはダルエスサラームより安価です。タンザニアの元気なおばあちゃん達が、恐らく自分のうちの畑や庭の木から採れた、トマトや玉ねぎやバナナやマンゴなどを売っていました。 |

| モシやマラング周辺を拠点とするタンザニアの一部族、チャガ人は、働き者として知られ、イギリスによる植民地時代も、その勤勉さや優れた能力がかわれて、植民者にも重用されたとして知られています。 |

|

報告!支援活動について |

|

先日、タンザニア便りをご覧になった方から以下のようなボランティアについてのメールが来ました。

|

|

<ボランティアについてのお問い合わせメール> 支援といえば実際の労働であったり金銭的なものが一番喜ばれるのでしょうが、一人の旅人としてできることといえばあまりなく、孤児たちにせめて 何か喜んでもらえることがあればと思い、古着や文具なんかを寄付できればと思ったのです。しかし、実際、服とかも不足しているのでしょうか?もって行って も逆に迷惑だったら悪いし・・・と思いまして。 私は外資系メーカーに勤めていることもあり、お盆ではなく、9月9日から9月17日までタンザニアに滞在する予定です。往復の飛行機しか予約を取っていな い気楽なバックパッカーなのですが、ちゃんと観光もしたいので、できればダルエスサラーム近郊(バスでいけるくらい)のボランティアグループを紹介していただければありがたいです。また、参加されているボランティアグループで「古着でも助かる」とおっしゃっていただけるのであれば、お持ちいたしますが、い かがでしょうか。

|

|

<現地翻訳者さんからの回答メール> また、もし私に預けて下さるという場合には、私が非常勤勤務しております日本語補習校にて受け取らせていただくことができます。

|

|

HPをきっかけに、このような情報交換のお手伝いが出来て、大変嬉しく思っております。

|

|

2006年6月号 |

|

【 タンザニア北部マサイ族の習慣 】 |

|

今号では、前号でお話したンゴロンゴロ自然保護区で現在も伝統的な生活を営むマサイ族の人達の習慣について、マサイ族女性に関する事項を中心にお話したいと思います。これは、キリスト教宣教師の娘として、マサイ族女性には稀な高等教育を受け、現在はマサイ族の踊りや歌といった文化を紹介しながら、マサイ族女性のエンパワーメント(社会の中における地位向上)の為の活動に従事している、マサイ族女性から聞いた話を、纏めたものです。ちなみに、その女性はキリスト教徒ですが、多くのマサイ族の人達は、山の神様等の伝統的な自然信仰を信じているそうです。 |

|

(写真は、タンザニア北部ンゴロンゴロ自然保護区の平原に住む |

|

マサイ族の女性は、生理が始まるとすぐに、割礼を受け、家族が選んだ年上の男性と結婚します。従って標準的な結婚年齢は12歳から15歳位までと大変早いです。結婚の形態は、通い婚で、子供は女性と共に生活します。結婚をする際には、夫が妻に、マサイ族の財産であるマサイ牛を沢山プレゼントします。結婚後、妻はそのマサイ牛の世話をします。男性は何人もの女性と結婚することができます。 マサイ族の結婚に関しては、配偶者の男性の年齢グループが非常に重要な意味を持ちます。結婚するまでは同年代の男の子達と走り回って遊んでいた女性も、結婚すると、夫の年齢グループに属すると見なされるようになり、同年代の男の子達にとっては、敬意の対象となり、もう一緒に遊ぶことはできません。一方で、結婚後も夫の属する年齢グループと同じグループに属する男性とは、一夜を共にすることも自由だそうです。また、お客を迎える際に、そのお客が夫と同じ年齢グループに属している場合、夫は自分の妻をおもてなしの一つとして勧めることもあるそうです。その結果、女性に子供ができて、父親が夫でなかった場合も、マサイ族の男性は子供達を平等に養うそうです。こうしたマサイ族の伝統的な結婚の習慣は、日本を始めとするアジア諸国や、欧米諸国の家族観、結婚観とは全く異質で、私も最初聞いた時にはたまげてしまいましたが、過酷な自然の中で牛などの家畜の放牧をしながら生き延びてきたマサイ族が、子孫を確実に残していく為に生まれた習慣なのだと思います。と、頭では理解しても、一体全体、奥さんは、旦那さんは、相手に対して嫉妬の感情など持たないのだろうか、と正直不思議に思わずにはいられません。

|

|

こうして結婚に関して夫の年齢グループが重要となるので、もし妻が一夜を共にした相手が、配偶者の男性の年齢グループに属していないことがわかると、大変な問題となります。しかしその場合にも救済措置があり、妻が自分の所有するマサイ牛を夫にペナルティーとて決められた頭数渡すことによって、許されます。しかし、こうした結婚後の性に関する習慣も、タンザニア全土におけるエイズのおびただしい蔓延と共に少しずつ変わってきているそうです。各国の支援を受けたタンザニア政府、国連機関、国内外のNGOがエイズに関する予防措置などの認知向上プログラムを設けて、マサイ族の住む北部でも活動してきたからです。また、割礼などの伝統的な習慣に関しても、使用されるナイフの衛生状態が悪い際には炎症から命の危険が生じたり、エイズの危険が生じたりすることは問題視され始めていますが、長い間の伝統を突然に変えることはできません。 また、伝統的にマサイ牛の放牧で生計を立て、大人の手伝いをしながらその方法を子供の頃から覚えてきたマサイ族の人々にとっては、子供が学校に行くということは、タンザニア政府から与えられた非常に新しい権利なので、特に早い年齢のうちに結婚させることが長い間の習慣となっている女の子に対しては、あまり学校に長く行かせたがらない親が多いことも事実です。また、放牧生活の為に、子供が学校に行く際には、何キロも徒歩で登校する必要があったり、子供を寄宿舎に送らねばならないことも、登校への障害となっています。

|

|

この習慣が時に、学ぶ楽しさを覚えたマサイ族の女性、といってもまだ生理を迎えたばかりの12歳くらいの女の子にとっては、非常に辛い出来事になることがあります。実際、まだ暗い内にそっと起き出して、家族と住み慣れた平原を捨て、北部の都市アルーシャまで何時間もかけて歩き、キリスト教会が運営しているNGOまで学校に行かせてほしいと頼みにやって来る女の子もいます。まだ日本で言えば小学生を終えるか終えないかの若い女性のその人生の決断には、圧倒されます。伝統的な習慣を尊重しながら、その枠を超えたいと願うに至った人の選択権も尊重することは非常に難しい問題だと思いますが、多くの他の部族、他の国の人々が何とか融合点、または妥協点を見出してきたように、他文化からの影響を免れられない状況の中で、伝統的な習慣を今まで比較的しっかりと守ってきたマサイ族の人々も、自分達の生き方を見つけていく必要に迫られる過渡期を迎えているのだと思います。 |

|

|

2006年5月号 |

|

|

|

まず、文化遺産は、ザンチバル島の中心、ストーン・タウンです。かつてオマーンより移民し、ザンチバル島を統治したスルタンは、奴隷貿易で富を築き、このストーン タウンに美しいイスラム建築を数多く残しました。なかでも、階級の象徴とされた、表玄関の木製扉の彫刻には、重厚で豪奢です。こうした特徴的な高層イスラム建築が狭い路地を挟んでひしめき合い、町はエキゾチックな迷路と化しています。 次に、自然遺産には、北部のンゴロンゴロ自然保護区、セレンゲティ国立公園、キリマンジャロ国立公園、中部のセルー・ゲームリザーブがあります。 なお、セルーはゲームリザーブということで、解禁時期には、タンザニア政府の許可を得た上で、バッファローなどの狩猟を行うことが可能です。実は結構欧米の観光客や駐在員には人気のようです。友人も、新鮮な野生の肉をたくさん持って帰ってきて、冷凍庫はいっぱいなんだ、と嬉しそうに話してくれます。野生の動物を撃ち殺すなんて、むごいレジャー過ぎる、と私は始め衝撃を受けましたが、よく考えてみれば、日本人も大好きな魚釣りとやっていること自体は同じなので、普段慣れ親しんでいる活動の違いと思えば、批判はできません。(ちなみに、欧米人の方々にとっては、しらすなどの小魚を私たちが食べることを聞くのは衝撃的のようです。まだ小さいのに釣ってしまって、しかも沢山の目がこちらを向いていて可哀想だと思うそうです。小さい子がうちに来たときに、母が送ってくれた小魚スナックを上げようとしたら、主人に、自分以外のデンマーク人はちょっとびっくりしてしまうと、申し訳なさそうに言われました。)また、ハンティング・ツアーから上がる収入も、大切な国家予算となっており、許可制で狩猟数を管理すること自体は乱獲の防止にも役立っていると言えるのかもしれません。

|

|

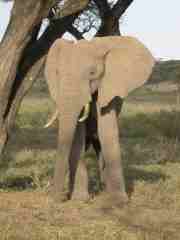

ンゴロンゴロ自然保護区は、火山でできた、南北16km、東西19kmクレーターを中心とする地域で、その中にはシマウマ、ライオン、チーター、カバ、ハイエナ、バッファロー、ウィルダービースト、などの動物が数多くいます。ちなみにクレーター内にはあまり高い木がないので、キリンはいません。(隣のセレンゲティにはたくさんいます。)クレーターは緑の木々が茂る高い火口壁に囲まれていますが、多くの動物たちは実は自由にクレーター内外を行き来できるそうです。しかし、クレーターの生活は快適らしく、クレーターを離れようとする動物はほとんどいません。多くの動物はクレーター内で生まれ、そこで一生を過ごすそうです。そこで他の公園でのサファリに比べ、動物の密集度が高く、様々な動物を頻繁に目にする可能性が高いです。クレーターには道が引かれ、車はその道上のみの通行が許可され、特定のピクニックサイト以外で観光客が下車することは禁止されている為、その自然は守られており、動物たちも車を目にすることに慣れており、人間から危害を与えられた経験がないので、野生動物にも拘らず、その多くは車の本当に近くにいても逃げません。

|

|

|

|

(写真は、ンゴロンゴロとその隣のセレンゲティで見られた動物達です。)

|

|

しかし、基本的には伝統的な生活を守るマサイ人も、観光客がもたらす貨幣や影響から全く自由ではなく、道の脇には伝統衣装をフルに身に着けた沢山のマサイ青年が写真を撮ってもらおうと座っていました。写真を撮ってもらうことがビジネスになっているのです。 また、私が住むダル エス サラームなどの都市に出てきて、アスカリと呼ばれる見張り番して雇われているマサイ人も結構目にします。彼らは夜の暗闇でも300m位先まではっきり見える視力を持ち、他のアスカリに比べて居眠りせず、泥棒が侵入したら得意の槍を放って退治するということで、なかなか人気です。都市に出てきても彼らは赤を貴重としたタータンチェック柄のようなマサイ布を身に纏い、沢山の銀色の金属やマサイビーズでできた装飾品を身につけ、長い杖を手にして、伝統衣装のまま町を闊歩し、またアスカリ業務についています。耳にはソラマメより大きな穴を開けているので、耳たぶの大きさは耳そのものくらいあります。手足は非常に長く、誰もがナオミ キャンベルのようです。ジャンプ力も並外れていて、マサイの少年が遊びで跳ねていた時は、ビヨンビヨンと私の腰位まで軽く飛び上がっていました。こうした都市に出てきたマサイの少年たちの袖からも、突然機械的な音楽が流れ、少年は携帯を取り出して話し始めたりしますが、こうした現代的な生活に影響され、適応したマサイ人は今の所まだ少数で、多くのマサイ人は、北部のボマで、牛の放牧を行い、伝統的な生活を守っています。

|

|

マサイ人の習慣には非常に独特なものがありますので、次号でお話したいと思います。

|

|

2006年4月号 |

|

【タンザニアのインフラ】 |

|

タンザニアには、電気やガスや水道や道路といったインフラが一応整備されています。電気はTANESCOという電力会社から送電されており、しかし頻繁に停電するので、庭には停電時用の自家発電機があります。これはディーゼルで動きます。水道はDAWASCOという水道局から、ガスは各家庭でプロパンを購入します。ゴミも、主人の職場が契約した収集会社が毎週月曜日に持っていってくれますが、きちんとした設備を備えた焼却場が存在しないタンザニアでどのように処理しているのかは実際不明です。道路に関しては、先に運転に関してお話した際に触れたように、主要道路はアスファルト舗装がされており、その他の道路は土と泥と若干の砂利でできた道路です。しかし、このアスファルトも日本では信じられないことに、一雨降ると場所によっては大きな穴があちこちに開きますので、雨季の運転は注意を要します。また、大きな穴は池のようになり、道路が見えなくなりますので、池がどのくらい深いのか見えないので、車がスタックしないよう、ゆっくり進まねばならなくなります。 といった具合に、タンザニアでは、日本のように当たり前に基本的、且つ私達の生活に必要不可欠なインフラを利用できるというわけにはいかず、頻繁に問題が生じます。私が最も困ったのは、停電中に起こった、自家発電機の故障でした。

|

|

|

|

また、DAWASCOから送られてくる水道水は当然そのままでは飲めないので、屋外フィルターを通ってから屋内に入り、蛇口から出た水は浄水用フィルターにかけてから、十分煮沸します。実際水は屋外フィルターにかかる前は、正に薄茶色をしています。やがてフィルターには茶色のヘドロ状のものが溜まり、これがバクテリアの姿かー!と妙に納得してしまったりします。水道からは水が送られてきたりこなかったりするので、庭には3つの大きなタンクがあり、送水されてきた時に溜めておけるような仕組みとなっているので、断水に困った経験はまだありませんが、数年前に雨季に雨が降らず、水不足になって、長期間送水されなくなり、水の価格が高騰したと聞いているので、タンザニア中で水の取り合いになったらと思うといつも一抹の不安があります。私の住む地区は幸い水道が通っているのですが、水道が通っていない地域も沢山あります。外国人が多く住む、富裕層の多い地区でも水道の通っていない地域は広く、こうした地域に住んでいる人はトラックで運ばれる水を購入しています。なお、町では、マージマジマジマジマジ!チュッチュッチュと叫びながら頭に袋入りの飲料水が入ったバケツを載せて水を売り歩く少年の姿があちこちで見られます。マジというのはスワヒリ語で水の意味、チュッチュッチュというのは水売りの少年がきまって街路の人々の関心を引く為に舌の先で作る音です。 (写真はダルエスサラームのモスク前の街路の上を走る電線と、庶民の主要交通機関であり、その車体のほとんどが日本の幼稚園や旅館や教習所の送迎バスの中古車であるミニバス「ダラダラ」、バナナとアボガドを荷台に乗せて売る街角の行商人です。)

|

|

また、タンザニアにも携帯電話がやってきて、瞬く間に多くの人々の間に広まりました。タンザニアでは、企業や国際機関や政府系機関の顧客などが電話会社と契約して、掛けた番号を明記した請求書を受け取る後払い制を採用している他は、通常個人ではプリペイドカードを購入して記載された番号を押すと通話時間が加算されるクレジット式が採用されています。タンザニアでは住所不定の人も多く、郵便も郵便局の私書箱までしか配達されず、支払窓口となるようなコンビニや個人が口座を持てる銀行もほとんどない為、クレジット式は非常にシンプルで有効な通話料支払方法になっています。ちなみに、こうしたクレジット方式は日本では一般的でなかったと思いますが、デンマークでは契約式とクレジット式を選べるようになっていました。デンマークでもそうでしたが、携帯電話機本体は携帯電話接続会社を通じてではなく、本体のみで売られていて、別途電話接続会社のSIMカードを購入して電話機に取付ける仕組になっています。中国もこの方式だと聞きました。プリペイドカードは町のキオスクやスーパー、電話店など至る所で売られています。定職についている人でも大抵が最低賃金の約4,000円程度の月収のタンザニアで、新品1台6,000円程度、中古でもその半分程もする携帯電話を持つことは、大変なことですが、今やタンザニアで流行のファッションなので、多くの人が非常なる無理をしてでも携帯を持ちたがっています。これに伴って、残念ながら、携帯を狙っての盗難や強盗も増えているようです。

|

| 2006年3月号 |

|

【タンザニアの階級社会】 |

|

タンザニアは一つの国家でありながら、そこに住む人達は何層もの社会の中に暮らしています。政治家や事業家は非常に裕福な暮らしをしている一方で、特に地方では、ヤシの葉を張った屋根を木の柱で支えただけの日よけにしかならない小屋の下で、土の上に直に眠り、キャッサバやとうもろこしのお粥でお腹を何とか満たすので精一杯の暮らしを営む人達も大勢います。 政治家や事業家や国際機関や各国大使館に勤務している人はエリートで、そのエリートの中でも、政治関連の機関に属しているのは、高等教育を受け、もともと先祖がタンザニア人のタンザニア人エリートが多く、事業を営んだり、また大企業や中規模企業に勤務して、タンザニア経済を動かしているのは、主にインド西部のグジャラティー地方から先祖が移民してきたタンザニア人や、先祖がオマーンなどのアラブ諸国から移民してきたタンザニア人です。 一方、都市に出てきたが失業していたり、収入の安定しない街頭での果物やシャツやナッツなどの売り子は、その日その日の日銭を稼いでなんとか毎日をしのいでいます。地方では耕作できるので、全く失業するといったことは病気や怪我以外あまりありませんが、その代わり、畑で取れた作物を食べ、貨幣経済はほとんど機能していない地域が多いです。

|

|

このような収入状況の違いによって、生活パターンや、生活に使われる物資もかなり変わってきます。お金のある人は自家用車に乗り、ちょっとある人は自転車に乗るか、乗り合いミニバスのダラダラに乗り、お金のない人は歩いています。お金がなぜかふんだんにあるごく一部の人は、こんなに道が悪いのに、セダンタイプのベンツに乗っています。お金のある人は肉や魚やご飯を食べ、スーパーマーケットなどで外国から輸入された加工食品や工業製品を買い、電化製品を使って暮らしていますが、その他大勢の裕福でないタンザニア人は、豆とウガリ(とうもろこしの粉で作ったお粥。米よりも安い。)とトマトと玉ねぎといくらかの野菜を食べ、加工食品は塩と砂糖くらいといったシンプルな食生活を営み、電気も通っていないかあっても灯りに使っている位で、調理は炭で行っています。台所は屋外で、毎日がバーベキュー状態というのがタンザニアではごく普通です。従って、調理には大変時間がかかります。洗濯も手で行う為、家事労働は時間を要します。その為、お金のある人や共働きをしている人は通常お手伝いさんを雇い、ない人は家族や親戚で協力して行っています。こうした手間のかかる無収入労働に従事するのは通常女性であり、現金をうちに持ってくる(または持ってこなくても)男性の社会的地位は、一般に女性よりも高くなっています。

|

|

こうした背景から、女性にとっての社会は、男性にとっての社会より厳しいものとなっています。まず地方に行くと、子供をおぶった女性が畑を耕しているうちの軒先で、男性が集まって自家製のお酒を飲んでいる光景を目にすることは、珍しくありません。イスラム教の人には複数の奥さんがいることも普通なので、以前からの奥さんには配偶者から精神的な支えが乏しくなることがあるだけでなく、子供がいても財政的な支援があまりこなくなる可能性があり、また、離婚も多いので、子供ができた女性がシングルマザーとなったり、羽振りがよくなったり、新しい奥さんが見つかった男性に追い出されたり、エイズを初めとする病気の為に夫と死別する人も多いので、貧困は女性にとってより深刻な問題となっているという報告もあります。夫と死別した際に、妻に財産相続権がない為に、夫の家族が夫の生前の財産を持っていってしまうという問題もあります。 (写真は、両親や家族との死別や不和によって孤児となったり、ストリートチルドレンとなっていた児童が生活している、ダルエスサラーム郊外のヤティマ孤児院の子供たちと、台所で炭を使って煮焚きする職員と、彼らが飼っている鶏です。) |

|

このように、インド洋に面し、キリマンジャロを有し、世界有数の広大な国立公園を持つタンザニアに生きる人々の社会は、複数の階層に分かれており、多くの人々は、深刻な貧困、失業、病気の蔓延といった問題に直面しています。最近活発になっている自由経済 |

| 2006年2月号 |

|

【タンザニアの海と魚】 |

|

私の住むタンザニア、ダルエスサラームは、海に面した港町です。うちからすぐの道を歩いて通ると、潮の香りが鼻を包みます。海岸も私のうちのすぐそばと、ダルエスサラームの中心地にありますが、この2箇所は遊泳禁止になっています。数年前に鮫が出て、食べられた人がいたからです。しかし実際には、タンザニアの男の子がいつもたくさん水を掛け合って遊んでいます。イスラムの人口が30% のせいか、女の子が泳いでいるのはほとんど見かけません。残念なことに、外国人は治安の問題を懸念して、私のように結構徒歩で歩き回る人もほとんどいないので、潮の香りをほとんどかがないで過ごす人も多いです。 ダルエスサラームから南または北に少し車を走らせると、主にインド系タンザニア人所有や南アフリカ資本のビーチリゾートが広がります。宿泊施設を備えた施設もありますし、もっと簡単な屋外のバーと、ヤシの葉で作った日よけの屋根の下で寝そべることができるような場所もあります。こういった施設は、中産階級以上のタンザニア人の週末のレジャー施設となっています。 乗り合いのフェリーも出ていて、所要時間40分位で近くの島「ボンゴヨ島」まで遊びにもいけます。このボンゴヨ島は海洋公園となっており、引き潮時には砂浜に残された海洋生物を探しに散歩をすることができます。なまこ、ヒトデ、貝、アネモネ、蟹、ウニなどがいます。私はおびただしい数のウニを見て、おもわず割って中身のトロッとした黄色いお刺身を食べたくなりますが、人の手で海洋環境に必要以上の変化を与えてはいけないというルールを守って、ウニの味は想像だけにとどめています。ウニは本当にそこらじゅうにうじゃうじゃいて、実際踏んでしまう人も多く、むしろ危険です。生物自体は死んで、殻だけを海岸に残している貝やさんごのかけらも、別の生物の日よけや敵からの防御壁になる可能性がありますので、その位置を動かしてはなりません。 |

|

ダイビングや、PADIオープンウォーターのライセンスの取得が可能な施設もあり、インストラクターの指導の下に18m潜ると、ロブスター(伊勢海老)が長い触角を自由に動かしていたり、色とりどりの魚と間近で泳げたり、なかなか貴重な体験をすることができます。イセエビを見ても私は、美味しそう!鮮度最高!などという思いがふと頭をかすめるのですが、そうした考えは払いのけて、海中で繰り広げられる世界を楽しむことに専念しなくてはなりません。海洋資源の保全の為に、国立海洋公園に指定されている地域での捕獲は禁止されています。 実際には、ここに住んでいると、なかなかこのような自然を頻繁に味わうことはなく、日々の生活を淡々と続けてしまいがちなのですが、ダルエスサラームは経済的な発展はポレポレでも、別の意味では非常に魅力と可能性に溢れた豊かな地であることをお伝えしたくて記してみました。

|

|

ちなみに、主人の本国デンマークでは、鮮魚店に並ぶお魚は皆、頭が落とされた、フニャーとした活きのいかにも悪そうなものばかりで、あまり美味しそうには見えませんでした。ちなみに、日本人が鶏丸ごと1匹を見ると、今にも飛び立ちそうでかわいそうと思うのと同じで、欧米人は頭のついたお魚をかわいそうに思ってしまうので、大抵の魚の頭は落とされて、切り身になって売っていることも多いです。さすがに冷蔵設備はばっちりですが、きちんと火を通して調理することを予想しているので、尾っぽがはねるほどの鮮度には興味がないようです。しかし、一方で最近はデンマークでもsushi が大人気なので、この状況も変わっていくかもしれません。でも、やっぱり、食べるお魚やお寿司に関しては、鮮度がよくて、きれい(清潔且つ美しい!)で、美味しくて、安価なことにかけては、日本の右に出る国はないと思います。美しいお刺身や、清潔で直ちに調理可能な切り身が並んだ日本のお魚屋さんやスーパーを思い出すと、胸がちょっとキュッとします。20代前半位の頃は、通勤電車の混雑なども本当に毎日大変だし、日本を離れても私は大丈夫だと思っていましたが、いざもういつ日本に住めるかわからないということになってみると、その国が与えてくれる恩恵に感謝し、楽しみながらも、心のどこかではいつも、日本の人の細やかさ、食べ物の美味しさなどを胸に沁みて思うようになりました。 |

| 2006年1月号 |

|

【タンザニアの外国人 / 外国に出る日本人にとって大切だと思うこと】 |

|

タンザニアには、私がこちらに来る前に想像したよりも、遥かに多くの外国人が住んでいます。その多くは大使館関係者、欧米諸国の国家予算からの開発途上国支援事業(日本の場合はODA)を扱う機関(日本の場合はJICA)の正規職員やプロジェクト毎に数年間の契約をこうした外国の機関と結んで、その機関の予算でタンザニア政府省庁や金融機関でコンサルティングや調査などを行っている、各分野の専門家、インフラ整備や建築事業など、外国からの支援事業を実際に請け負っている民間企業の駐在員、キリスト教などの宣教師、各国の団体からのボランティア(日本の場合は青年海外協力隊の隊員など)です。 国家として非常に貧しく、インフラなども整っておらず、その発展のペースは非常にポレポレだという印象は拭えませんが、アフリカ諸国の中では政治的に安定しているということは非常に重要なポイントで、折角提供した支援が政府転覆や紛争勃発などで破壊される可能性が低いということから、タンザニアは多くの欧米諸国や日本の支援を獲得し、東アフリカのモデル国としての成長が期待されています。

|

|

日本の青年海外協力隊の方々は、看護や教育といった専門分野でタンザニアの発展に貢献すべく、各地に住んでいます。日本人の総数は200人程度で、その半数近くが青年海外協力隊の人たちと聞きました。隊員も政情が不安定な地域には派遣できない為、タンザニアはその大きな派遣国となっているようです。また、本国の人口が500万人しかいないデンマーク人は、約500人もいるそうです。タンザニアはデンマーク国にとって、最も大きな支援対象国の一つである為です。 また、植民地時代から長年タンザニアに住んでいる、イギリスを初めとする欧州系のタンザニア人もおり、こうした人たちのほとんどは欧州とタンザニアの二重国籍を持ち、国立公園でのサファリの外国人旅行者の為の高級ホテル経営など、幅広いビジネスを展開しています。また、高級ホテルや鉱物資源の採掘など、南アフリカ系の資本、サウジアラビアなど中東の資本も最近特に増えており、こうした事業に携わる外国人も多くなっています。

|

|

私のようにいつ日本に再び居住できるか不明な境遇を持つに至った人にとっては、頭で理解して覚えた外国の言語や習慣を不自由なく駆使できるようになってはいても、自分のルーツであり、身に染み付いている文化や言語や常識を大切に保持し、身近にそこに帰れる場所があるということは、外国の文化や習慣や様式を速く、且つ深く理解する為にも、重要なのではないかと思います。外国に出ると、英語だけでなく数ヶ国語が自由自在に操れることは何も珍しいことではないので、別にこれだけでは全く特技や特徴にはなりません。

|

|

私の場合には、デンマークや欧米の言語や習慣や様式を身に付け、これを理解し、ほぼ完全に適応しているということが、欧米人が私に親しみを持ってくれる第一歩となってはいますが、その前提を満たした上で、私に興味を持って長く付き合ってくれる決め手となるのは、いつも、日本人としての視点や配慮や礼儀やちょっとした慎みといった、私の両親が小さい頃、自分の娘が外国に出るとは少しも思わずに日本での常識として、その背中から教えてくれたことでした。別にお茶やお花を習うといった特別なことをする必要があるとは思いませんが(できたら活躍の場も広がるのかもしれませんが)、それ以上に、日本人としてのマナーや常識を身に付けるというのは、外国に出ることになっても出なくても、非常に重要なことだと実感しています。

|

また、イスラム教徒数は、ザンジバルでは95%以上を占めています。なお、本土でも特に海岸地域にイスラム教は浸透しましたが、その後、奴隷貿易に対する反抗と宣教師の布教活動により、キリスト教徒が30%にまで増えた為、タンザニア全体では、イスラム教徒の割合は、国民の30%を占めるのみにとどまっています。ザンジバルのストーンタウン内にはモスクがあちこちにあり、朝の5時から夕方までお祈りの時間には多くの男性がモスクを訪れます。

また、イスラム教徒数は、ザンジバルでは95%以上を占めています。なお、本土でも特に海岸地域にイスラム教は浸透しましたが、その後、奴隷貿易に対する反抗と宣教師の布教活動により、キリスト教徒が30%にまで増えた為、タンザニア全体では、イスラム教徒の割合は、国民の30%を占めるのみにとどまっています。ザンジバルのストーンタウン内にはモスクがあちこちにあり、朝の5時から夕方までお祈りの時間には多くの男性がモスクを訪れます。

生徒達はこの学校で、それぞれの障害や身体能力に応じて、基本的な生活習慣を身に付け、卒業後に家族を助けることができるよう、料理や掃除等の家事労働の仕方を学び、またマット編み等の簡単な技術も覚えます。また、生徒の状況に応じて、可能な場合には、学齢期にある生徒は、読み書きや計算を学び、半日または週に数回、ムトニ・スペシャル・スクールで生活しながら、普通学校にも通っています。

生徒達はこの学校で、それぞれの障害や身体能力に応じて、基本的な生活習慣を身に付け、卒業後に家族を助けることができるよう、料理や掃除等の家事労働の仕方を学び、またマット編み等の簡単な技術も覚えます。また、生徒の状況に応じて、可能な場合には、学齢期にある生徒は、読み書きや計算を学び、半日または週に数回、ムトニ・スペシャル・スクールで生活しながら、普通学校にも通っています。

(

(

【

タンザニアの世界遺産 】

【

タンザニアの世界遺産 】

タンザニアには、世界遺産に登録されている文化遺産、自然遺産が5つあります(2006年5月時点)。

タンザニアには、世界遺産に登録されている文化遺産、自然遺産が5つあります(2006年5月時点)。

思わず話がそれましたが、上記の中で私が訪れたことがあるのは、ンゴロンゴロ自然保護区なので、この自然保護区と、そこに住むマサイの人々についてお話したいと思います。

思わず話がそれましたが、上記の中で私が訪れたことがあるのは、ンゴロンゴロ自然保護区なので、この自然保護区と、そこに住むマサイの人々についてお話したいと思います。

ンゴロンゴロが国立公園ではなく自然保護区となっているのには訳があります。タンザニア北部からケニア南部にかけては、両国に国境が引かれるずっと以前から、遊牧民族のマサイ人が住んでおり、マサイ牛の放牧で暮らしを立てていました。ンゴロンゴロのクレーターにも、遠い昔から彼らのテント式住居の集まる村「ボマ」が点在していました。そこで、伝統的な生活形態を守る彼らが引き続き生活できるよう、ンゴロンゴロはロッジ関係者など観光やレンジャーなど運営に携わる特別な許可を得た人たち以外は人間が住むことができない国立公園ではなく、マサイ人も昔と同じように動物と共存できる自然保護区に指定されたのです。

ンゴロンゴロが国立公園ではなく自然保護区となっているのには訳があります。タンザニア北部からケニア南部にかけては、両国に国境が引かれるずっと以前から、遊牧民族のマサイ人が住んでおり、マサイ牛の放牧で暮らしを立てていました。ンゴロンゴロのクレーターにも、遠い昔から彼らのテント式住居の集まる村「ボマ」が点在していました。そこで、伝統的な生活形態を守る彼らが引き続き生活できるよう、ンゴロンゴロはロッジ関係者など観光やレンジャーなど運営に携わる特別な許可を得た人たち以外は人間が住むことができない国立公園ではなく、マサイ人も昔と同じように動物と共存できる自然保護区に指定されたのです。

その時、私は翻訳の締切を間近に控えており、集中してコンピューターの画面を見つめていました。すると、いつものようにバン!と電気が落ちる音がして、停電が来ました。コンピューターの充電が切れないうちに保存して、自家発電機がスタートするのを待ちましたが、一向にブウーン!という音が聞こえてきません。辺りは真っ暗です。心臓がバクバクしてきて、頭が真っ白になってきました。非常に嫌な予感がします。すると、やはり予感的中で、自家発電機は故障してしまっていたのでした。蝋燭をつけて、なんとかスタートしないかと、マラリア蚊に怯えながら、手探りで探して着用した長袖長ズボン装備で懐中電灯片手に庭に出て、自家発電機や、TANESCOと自家発電機の自動切換機のボタンを押してみましたが、うんともすんとも言いません。ああ、タンザニア、ここはタンザニアなのね、と思いながら、遂に諦めて、なんとか翻訳の仕事だけは間に合わせるべく、友達のうちに車を走らせました。突然夜分に申し訳ないと思いながらも、期限内の提出だけは死守しました。その時台所ではご飯を炊いている最中だったので、生茹でとなって放置されたご飯は後に炊き直しても糊のようになってしまいました。ご飯も炊けない、仕事もできない、当然真っ暗、冷蔵庫の物は腐敗の危機に瀕し、私達の生活が如何に電気に依存しているかを強く感じました。結局自家発電機内のベルトが磨耗しており、スターターが壊れており、自動切換機にも問題があり、不安定な電圧をある程度一定にして電化製品を守る安定機にも故障があり、復旧には数日を要しました。ちなみに、TANESCOから送電される電気は電圧が不安定な為、電化製品にかかる負担は大きく、故障の頻度は日本などに比べて著しく高いです。時間とエネルギーを使って職人さんを呼んで待って立ち会って何日か費やしてやっと直ると何か他のものが壊れるという状態は正直大変疲れますが、今まで日本で当たり前に享受していたことの有難さに気づきもします。

その時、私は翻訳の締切を間近に控えており、集中してコンピューターの画面を見つめていました。すると、いつものようにバン!と電気が落ちる音がして、停電が来ました。コンピューターの充電が切れないうちに保存して、自家発電機がスタートするのを待ちましたが、一向にブウーン!という音が聞こえてきません。辺りは真っ暗です。心臓がバクバクしてきて、頭が真っ白になってきました。非常に嫌な予感がします。すると、やはり予感的中で、自家発電機は故障してしまっていたのでした。蝋燭をつけて、なんとかスタートしないかと、マラリア蚊に怯えながら、手探りで探して着用した長袖長ズボン装備で懐中電灯片手に庭に出て、自家発電機や、TANESCOと自家発電機の自動切換機のボタンを押してみましたが、うんともすんとも言いません。ああ、タンザニア、ここはタンザニアなのね、と思いながら、遂に諦めて、なんとか翻訳の仕事だけは間に合わせるべく、友達のうちに車を走らせました。突然夜分に申し訳ないと思いながらも、期限内の提出だけは死守しました。その時台所ではご飯を炊いている最中だったので、生茹でとなって放置されたご飯は後に炊き直しても糊のようになってしまいました。ご飯も炊けない、仕事もできない、当然真っ暗、冷蔵庫の物は腐敗の危機に瀕し、私達の生活が如何に電気に依存しているかを強く感じました。結局自家発電機内のベルトが磨耗しており、スターターが壊れており、自動切換機にも問題があり、不安定な電圧をある程度一定にして電化製品を守る安定機にも故障があり、復旧には数日を要しました。ちなみに、TANESCOから送電される電気は電圧が不安定な為、電化製品にかかる負担は大きく、故障の頻度は日本などに比べて著しく高いです。時間とエネルギーを使って職人さんを呼んで待って立ち会って何日か費やしてやっと直ると何か他のものが壊れるという状態は正直大変疲れますが、今まで日本で当たり前に享受していたことの有難さに気づきもします。

また、引き潮時に、シュノーケリング用のマスクとチューブを付けて少し沖に出ると、さんご礁の影にて、日本では熱帯魚の水槽でしか見られない、色とりどりの魚を見ることができます。黄色と黒の縦じまの入ったハンカチを広げたような形の魚や、青く尾ひれまでスッと横線が入った魚など、何の為にこんなに鮮やかな色を持っているのか不思議になる位、見事な発色をしています。

また、引き潮時に、シュノーケリング用のマスクとチューブを付けて少し沖に出ると、さんご礁の影にて、日本では熱帯魚の水槽でしか見られない、色とりどりの魚を見ることができます。黄色と黒の縦じまの入ったハンカチを広げたような形の魚や、青く尾ひれまでスッと横線が入った魚など、何の為にこんなに鮮やかな色を持っているのか不思議になる位、見事な発色をしています。 私が自然の中でウニやイセエビを美味しそう!思ってしまったことには、ご説明しておきたい理由があります。ここには日本のように新鮮で美味しい魚が切り身やお刺身で売っている便利な鮮魚店やスーパーはありません。魚市場はダルエスサラームの港にあり、釣りたてのお魚を購入することも可能なのですが、魚市場には冷蔵施設がなく、取扱っている水が不衛生で、暑い暑いタンザニアの陽射しを受けているので、船から今運んだというものしか買えないのと、購入時の価格交渉などに(外国人ということでまずは大幅に吹っかけられる為)非常に時間がかかる混沌とした場所なので、気力と体力と時間がある時に、複数の人数でしか行けません。従って、日常の食卓用には、海が近いにも拘らず、ケニアで加工された冷凍の白身を購入することもありますが、実際には、お魚を食べる機会が日本よりも格段に少なくなってしまっています。

私が自然の中でウニやイセエビを美味しそう!思ってしまったことには、ご説明しておきたい理由があります。ここには日本のように新鮮で美味しい魚が切り身やお刺身で売っている便利な鮮魚店やスーパーはありません。魚市場はダルエスサラームの港にあり、釣りたてのお魚を購入することも可能なのですが、魚市場には冷蔵施設がなく、取扱っている水が不衛生で、暑い暑いタンザニアの陽射しを受けているので、船から今運んだというものしか買えないのと、購入時の価格交渉などに(外国人ということでまずは大幅に吹っかけられる為)非常に時間がかかる混沌とした場所なので、気力と体力と時間がある時に、複数の人数でしか行けません。従って、日常の食卓用には、海が近いにも拘らず、ケニアで加工された冷凍の白身を購入することもありますが、実際には、お魚を食べる機会が日本よりも格段に少なくなってしまっています。

私はデンマークでは主人の本国ということで駐在員ではなかったことと、滞在期間1年でタンザニアへの赴任が決まったので、その間はデンマーク語を習得することと、主人の家族や友人を初めとするデンマーク社会に自分を融合させるのに精一杯で、日本人と交流できる機会があまりありませんでした。しかし、タンザニアに来た初日、初めてのアフリカで主人の同僚に連れて行ってもらったスーパーで日本語を耳にし、思わずその声のする方へと、駆け寄ってしまいました。その日から、日本人駐在員の皆さんには本当に感謝しきれないほどお世話になっています。その日の翌日は、ちょうど年一回の日本人会盆踊りで、早速私達を誘ってくださり、図らずも懐かしいうどんやカレー、お好み焼きをほおばり、東京音頭を踊り、本当に日本に浸かることができてしまいました。私はここで、タンザニア、日本、デンマーク、その他の国際コミュニティーの方々と交流しており、自分の中の文化的なバランスも今までで一番よく取れている時期に恵まれていると実感しています。

私はデンマークでは主人の本国ということで駐在員ではなかったことと、滞在期間1年でタンザニアへの赴任が決まったので、その間はデンマーク語を習得することと、主人の家族や友人を初めとするデンマーク社会に自分を融合させるのに精一杯で、日本人と交流できる機会があまりありませんでした。しかし、タンザニアに来た初日、初めてのアフリカで主人の同僚に連れて行ってもらったスーパーで日本語を耳にし、思わずその声のする方へと、駆け寄ってしまいました。その日から、日本人駐在員の皆さんには本当に感謝しきれないほどお世話になっています。その日の翌日は、ちょうど年一回の日本人会盆踊りで、早速私達を誘ってくださり、図らずも懐かしいうどんやカレー、お好み焼きをほおばり、東京音頭を踊り、本当に日本に浸かることができてしまいました。私はここで、タンザニア、日本、デンマーク、その他の国際コミュニティーの方々と交流しており、自分の中の文化的なバランスも今までで一番よく取れている時期に恵まれていると実感しています。