白谷雲水峡(以下「白谷」とする。第2回参照)から再び宮之浦に戻り、ちょっと市街地をぶらぶら走ってみる。白谷から流れ込んでくる川も合流する宮之浦川の大河を眺めたり、橋のそばにある「伊能の碑」なんてのも見てみる。伊能の碑は、江戸時代の測量家である伊能忠敬が1812年、屋久島に来て測量を行ったことを記念する碑だ。屋久島が当時の日本地図の最南端であったらしい。

宮之浦港にも立ち寄る。もう一つ、東部の安房(あんぼう)地区にも港があるが、主要な海の玄関口はこちら宮之浦港である。鹿児島や種子島、あるいは口永良部(くちのえらぶ)島への航路が伸びている。市街地自体も、地方の“町”レベルとしては、コンパクトながらそれなりに充実している印象を持った。

宮之浦からは、島内を反時計回りに進もう。本日の“最低ノルマ”は島内1周である。途中、志戸子(しとこ)でガジュマル公園、永田(ながた)でウミガメの上陸する砂浜である「いなか浜」を見て、白谷の次に個人的に楽しみにしている西部(せいぶ)林道を通り抜けながら屋久ザル・屋久シカに出会い、西部の大川(おおこ)の滝、南東部の千尋(せんぴろ)の滝を見るのがスケジュールである。前回は白谷への“トライ”(第1回参照)で時間を食い、島内1周こそ何とかしたが、永田のいなか浜以外は素通りして空港に戻らざるを得なかった。そのリベンジをぜひとも果たしたい。

まずは志戸子のガジュマル公園である。整備されて妙に広々した港(上の写真)に車を止め、公園へ。入場料200円。受付のオバちゃんが何だか暇そうだった。せっかくの暇をつぶして申し訳ない。

屋久島に来たからには、やはり基本は杉なのだろうが、沖縄奄美好きとしては、ガジュマルにものすごく惹かれるものがある。ドリカムの『Eyes

to me』(1991)の歌詞に出てきて初めて知ったその言葉の響きの、どっか日本的でない感じが好きであったし(日本語にすると「榕樹」? 英語では‘banyan’)、実際のあのうじゃうじゃした姿が、いかにも南国育ちの成育のよさを象徴していてこれまた好きだ。その“うじゃうじゃ”の正体は気根。そう、白谷で見た気根杉(前回参照)と同じ理屈で、あのような姿になっているのだ。ちなみに、ガジュマルの自生の北限がこの屋久島らしい。

次は永田のいなか浜まで一気に進むことにする。この島を走ってみると分かるが、思いのほか距離があると感じる。あっという間に着くかと思いきや、案外時間がかかるのだ。道中通る集落にも、いろいろ惹かれるものがあったのだが、それらを泣く泣く無視して(?)、先を急がなくてはいけない。ま、そんなスケジュールにそもそもしている私の自業自得なのではあるが。

永田集落は、路線バスの終点でもある集落だ。この西にさらに続く西部林道は、道幅が車1台分しかないところが多いため、バスは通れないのだろう。当然、観光バスも西部林道はコース外だ。そのコース外の場所に、これまたいろいろ楽しめるものがあったりするから、改めて車を運転できていいなって思う。

いなか浜は誰もおらず、ガラーンとしていた。へ〜、ラムサール条約なんかに登録してたんだ。ウミガメの産卵シーズンであれば、もっと賑やかなのかもしれない。たしか、ウミガメは夜に産卵するはずなので、当然だがこんな昼間の砂浜には、ウミガメの“ウ”の字もない。砂浜が沖縄ほどではないが、本土に比べて白いのは、やはり亜熱帯の植物が自生する場所ゆえか。

さあ、いよいよ西部林道へ…と思って山道を登りかけたその矢先、何と通行止めの表示が。ひょっとして間違ってこんな表示のままとか…と一瞬思ったりもしたが、それは都合がよすぎるだろう。4km先まで行こうかとも考えたが、転回とかができなかったらいよいよ最悪だから、ここは…こここそは、もうホントに泣く泣く引き返すことにした。

さあ、予定が狂った。時刻はもう15時を過ぎている。ホントなら、この西部林道を走りきったところにある大川の滝を見て、さらに千尋の滝も見て、翌朝は余裕を持って出発するか、あるいは早く起きられれば杉の多いエリアへ…なんて計画が、あっさり崩れた。屋久島は九州最高峰の宮之浦岳(標高1936m)をはじめ、中心部に大きな山が林立しているため、南北を縦断できる登山道はあっても、車道はないのだ。

よって、今まで来た道をひたすら引き返すしかないのだ。大川の滝に至っては、角度でいうと“あと30度”くらいで着いていたところを、思いっきり反対へ“330度”遠回りしなくちゃいけないのだ。もう今日1日で滝を二つ見るのは困難だ。せっかくだから、志戸子−永田間で見損なったものを見て、あとは今回宿泊する安房地区に近い千尋の滝を見て、今日は終わりにするしかあるまい。大川の滝は明日午前中回しだ。

その志戸子−永田間にある一湊(いっそう)集落の海に面して、「西郷隆盛上陸の地」の碑があった。1862年、薩摩藩主・島津久光に背いた罰として徳之島に流刑になった際、この一湊に立ち寄っている。上陸期間はわずか数日で、その後奄美大島を経由して徳之島へ(「奄美の旅アゲイン」第3回参照)、さらには場所替えと言われて沖永良部島まで流されることになってしまっている(「奄美の旅」第6回参照)。

上陸の地の碑が海側なら、山側には滝があった。道路から見えるので寄ってみた。「布引(ぬのびき)の滝」というそうだ。公園風に整備されてあった。

もう一つ。上陸の碑からやや宮之浦寄りには海水浴場があった。何度となく紹介している『ひかりのあめふるしま屋久島』(第1回、1/25のブログ参照)では、著者が島で知り合った謎の都会の女性とシュノーケリングしている。上の写真でいうと、奥に写っている山(「矢筈(やはず)岬」という)の向こう側で潜ったようだ。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

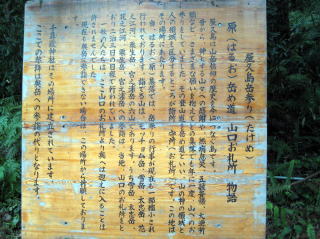

いきなり祠が出てきて驚かれただろうか。一湊からは一切寄り道をせず、宮之浦・屋久島空港さらには安房も通り過ぎて、千尋の滝に着いたのは16時20分。随分、飛ばせるところでは飛ばした。その千尋の滝の入口にあるのが左上の祠と右上の石積みである。祠は「千尋嶽神社」。石には滝の向こうに聳える山々の名前が彫られている。

どうやら、その山々に行けない人々(山岳信仰の扱いがされていて、限られた人以外は入れなかったらしい)が、この神社で拝むことで「山に行ったとみなされる」ことになったようだ。石の中にある「モッチョム岳」の登山口は、千尋の滝に向かう途中にあった。

入口より徒歩2分で着く千尋の滝は、展望台よりこうして眺める形になる。ガイドブックに出ている写真とほぼ同じ構図である。この程度だったら、見なくても大して後悔しなかったかもしれない。

さあ、大川の滝は明日に回したが、とりあえず見たいところは見られた。残念ながら、杉の多いエリアは前回に続いて今回も見られないままとなる。まあ、白谷でさんざんマイナスイオンを浴びて、森も杉も苔も堪能したから(第2回参照)、これでかなり満足だ。千尋の滝より再度来た道を引き返し、本日の宿泊地・安房に着いたのは17時ちょい前。一応、安房港を軽く見て、宿に向かうことにした。(第4回につづく)

第2回へ

屋久島の旅のトップへ

長文学 ver.∞へ

ホームページのトップへ