デンマークのHotNews(2008年5月〜12月)

|

2008年12月号 |

|

|

||

|

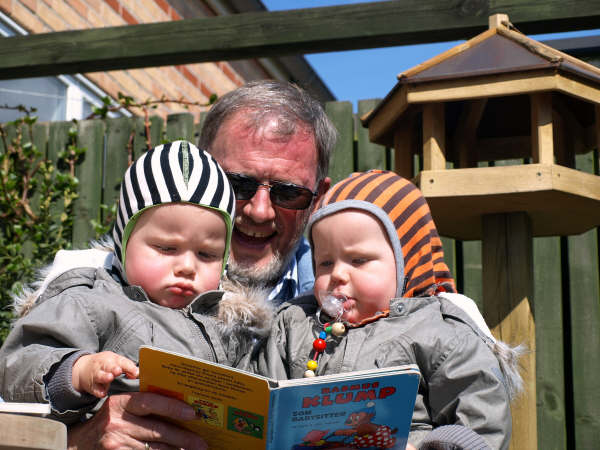

デンマーク人の出生率は、2007年において1.85と、日本人の1.34を大きく上回っています。これを裏付けるように、コペンハーゲンの街の至る所には、大きなお腹をした妊婦さんや、小さな子どもを乳母車に乗せて買い物や散歩に出かけるお父さん、お母さんの姿を頻繁に目にします。 デンマークには、日本で主流の、軽くて折りたたみが簡単なバギータイプの乳母車もありますが、しとしとぴっちゃんでお馴染みの、子連れ狼の乳母車の現代版のような、大きくて頑丈で重い乳母車が大変人気です。そんな乳母車を自由自在に操れるのは、ひとえに、段差が少ない歩道や、乳母車駐車スペースが確保されている路線バスや、必ずエレベーターが設置されている駅といった、バリアフリーが徹底したインフラが整備されているお蔭と言えます。

|

||

|

この頑丈な乳母車は移動に伴う衝撃をうまく吸収するらしく、日本ではまだ外に出したら怒られそうな、生まれて間もない赤ちゃんを連れて、デンマークの親は、近所のスーパーにも、チボリ公園の野外ジャズコンサート会場にも、どこにでも出掛けていきます。また、デンマークでは、赤ちゃんは屋外で昼寝させた方がよく眠るし丈夫になると本気で信じられていて、肌寒い初春などでも、多くの赤ちゃんが、庭やアパートのベランダで、例の乳母車の中で昼寝を楽しんでいます。 この乳母車は、サイズにおいてその存在感を放つだけでなく、値段も驚く程高額で、12万円位します。その為、多くのデンマーク人家庭では、中古の品の売買を希望する個人を仲介する無料の新聞を通じて、リサイクル乳母車を購入することが多いです。 デンマークの妊婦さんは、なるべく普通の生活を心がけることを勧められます。例えば、日本ではご法度だと思うのですが、(競技用のものなどはさすがに駄目ですが)自転車に乗ることはいいことだとされます。

|

||

|

その代り、妊娠検査は、日本よりもずっとシンプルで、回数も日本に比べて少ないです。例えば、日本では検査の度にほぼ毎回行われることが多いという超音波検査も、特に精密検査を要するような要因が見つからなければ、全妊娠過程を通じて、12週と20週の2回のみです。超音波検査実施の目的も非常にはっきりしていて、12週の際には、ダウン症の兆候を探る為の頸椎の検査と予定日の推定、20週の際には、体の重要な部位や器官が正常につくられているかの検査が、その目的となります。その後は、原則的には超音波検査はありません。 デンマークでは、中絶が認められているのが22週までなので、20週の超音波検査後に妊娠を継続する意思を固めたら、もう赤ちゃんの生きる力と、お母さんの体に備わった、赤ちゃんを育てる機能を信じて、前に進むしかないといった姿勢が感じられる、とも言えるかもしれません。

|

||

|

また、一方では、日本の要に手厚いケアをしないのは、福祉国家で検査代が利用者無料である代わりに、最重要事項のみしかカバーしないことが多いデンマークの医療制度の欠点で、20週以降も超音波検査などをすれば細かく推定できるはずの赤ちゃんの体重などを調べないまま妊娠を進めることになる為、妊娠糖尿病等の異常が隠れていた際に発見が遅れるといったリスクも抱えた制度とも言えるかもしれません。 しかしもちろん、初回の検査で鉄分の血液中の含有量と感染症の有無を調べる血液検査、またその後の検査でも毎回、助産師、または自分を担当する家庭医のもとで、血圧測定、赤ちゃんの心音の確認、タンパクの有無を調べる尿検査、おへそから恥骨までの長さを測って赤ちゃんの発育状況を測る、子宮底の長さの測定といった、最低限必要な検査はしっかり行われます。

|

||

|

自然分娩は主に助産師が担当します。帝王切開は産科医が執刀します。自然分娩の場合には、妊婦と赤ちゃんは第一子の場合には、通常2日から4日程度入院しますが、第二子の場合には、翌日退院するということもあります。帝王切開の場合には、妊婦の回復状況を見て退院の日を決めます。なお、デンマークでは、出生時に3.5キロから4キロというのが普通で、日本の赤ちゃんに比べてジャンボ・ベビーちゃんが多いです。

|

||

|

|

|

2008年11月号 |

|

|

||

|

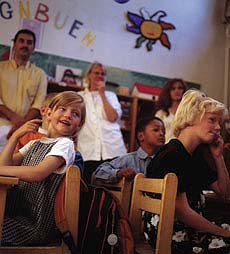

デンマークにも、駐在員子弟や二文化児(両親のいずれかが日本人)の生徒さん達の為の、日本語補習校があります。普段はデンマーク語の学校や、英語で行われるインターナショナルスクール別々の学校に通っている生徒さん達が、毎週土曜日に補習校に集まって、日本語で遊んだり、日本の教科書を使った日本のカリキュラムで、国語や算数(数学)を勉強しています。生徒さん達は、月曜日から金曜日までは、現地の学校の勉強や活動があり、平日の午後には、特に両親が共に働いている場合等、学童保育にも通っており、土曜日には補習校があるので、大変忙しい生活を送っていますが、毎週元気に補習校に登校してきてくれています。通学時間の長い生徒さんもいて、中には、橋がかかっていて地続きになっているスウェーデン南部のマルメ地方から、ご家族揃って車で国境を越えてくる方もいらっしゃいます。

|

||

|

私は先に在住していたタンザニアに続いて、ここデンマークでも、補習校で生徒さんと一緒に勉強させてもらえることになり、毎週とても楽しみにしています。新年には書き初めをしたり、日本の歌を歌ったり、保護者の皆さんも一緒に運動会を開催したり、クリスマス会をしたり、楽しい行事を通して、教科書だけでは学べない、日本の文化や習慣に親しむ機会も持っています。

|

||

|

以前勤務していたタンザニアの補習校は、人数的には駐在員子弟が多く、いずれ日本に帰るといった生徒さんが多かったのですが、こちらデンマークの補習校では、圧倒的に二文化児の割合が多く、おそらくこれからもデンマークで生活し、デンマーク文化を自分のアイデンティティーの中心としながら、親御さんから受け継いだ日本の文化や習慣を自分のものにしていく、といった生徒さんが多いです。タンザニアでもそうでしたが、みんな発想も非常に自由且つユニークで、生徒さんと一緒に勉強したりお喋りしたりすることは、私にとって非常にいい刺激になっています。

|

||

|

|

||

|

|

|

2008年10月号 |

|

【 デンマークの家族形態 】 |

||

|

デンマークでは、離婚すると子供の養育権は共同で所有するという結果に落ち着くことが多く、離婚家庭の子供は、今週はお父さんのうち、来週はお母さんのうち、または、月曜から金曜まではお母さんのうち、週末はお父さんのうち、と両親の両方とのコンタクトを保ちながら、2つのうちを行ったり来たりするケースがよくあります。

|

||

|

そのお父さんやお母さんのうちには、親だけでなく、親の恋人または配偶者、更には多くの場合その子供、つまり新しい兄弟が待っていて、単にうちが2つに分かれた、というだけでなく、自分のうちの形態そのものが、全く変わってしまうということも多いです。40歳代、50歳代のデンマーク人の家族で、両親とも子供の生物学的に本当の両親だという話を聞くと、思わず、すごい!珍しい!と心の中でリアクションを取ってしまう位です。 例えば、デンマーク王室の女王の2番目の王子は、香港出身で中国人とオーストリア人のハーフの奥様と結婚していましたが、10年後位に離婚して、10歳以上年下のカメラマンの男性と再婚し、王子の方もフランス人の女性と今年5月に再婚しました。彼らの間の2人の息子さん達は、双方の結婚式に出席して、普通のデンマークの離婚家庭と同じく、父親と母親のうちを行ったり来たりして暮らしています。

|

||

|

このように、デンマークでは、核家族の定義が、実際に非常に複雑であることが多いです。私は、自分が、いざとなったら最終的に帰る場所としてのうちを心の拠り所にして、新しい環境で頑張る、という気持で今まで生活して来たので、そのうちの形態ががらりと変わることを受けとめながら、それに対応して生活している、デンマークの多くの子供達はすごいなと思ってしまいます。 しかし、一方で、両親が不幸な思いをしているのに、自分のせいで、新しいスタートを切れないという感覚を背負わねばならないとしたら、これも、子供にとっては辛いだろうと、多くのデンマーク人は言います。両親が自分の人生に対して責任を持ち、正直に対応しているということは、子供にとって、楽しい出来事ではないにせよ、理解を得ることができる行動なのかもしれません。

|

||

|

また、福祉国家デンマークでは、シングルマザーとなって主に子供を養育しながら仕事に出るお母さんへの支援は非常に充実しており、離婚によって、女性の生活が経済的に非常に厳しいものになったり、自分の夢を諦めなければならなくなるといったことは、基本的にはありません。

|

||

|

|

|

2008年9月号 |

|

【 デンマークの交通事情 】 |

||

|

デンマークはその他の多くのヨーロッパ諸国と同様に、右側通行で、車の運転席は左側にあります。また、北欧に共通する特色として、歩道と車道の間には、自転車専用道路があります。こうした便宜が図られていることもあり、デンマークでは、自転車通勤、通学の人の割合が日本よりも格段に多いです。日本のように、最寄りの駅まで、という人もいますが、自宅から職場へと、平気で30分も40分も毎日自転車で駆け巡る人もいます。従って、自転車の速度は、一様に驚くほど速いです。自転車による交通事故も発生するので、ヘルメットをかぶる人も多いです。 自転車用の切符を追加で買えば、電車に自転車ごと乗ることもできます。夏には、郊外の森に出てサイクリングを楽しむ人達等のために、電車の自転車持ち込み料金が無料になる路線もあります。

|

||

|

また、自動車は、ほとんどの車が輸入品で関税がかかること、消費税や環境税が高い国であることから、税金が200%もかかり、例えば100万円の車が支払代金は300万円となってしまうので、大変なぜいたく品ですが、やはりその便利さはかけがえのないものと考える人も多い為、日本よりも多くの中古車が街にはびこっています。問題は、古い車はエンジンの燃焼効率が良くないので、大気汚染につながってしまうことです。2009年には、デンマークで環境に関する国際会議も開かれるということで、二酸化炭素の排出に関しては、メディアでも盛んにその問題が取りざたされています。

|

||

|

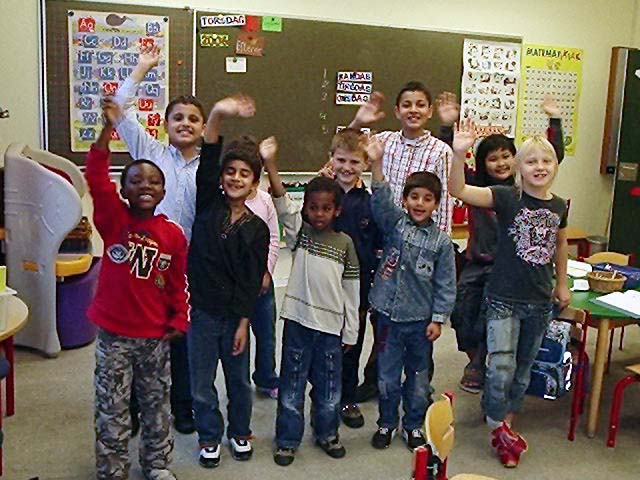

《 デンマークの養子 》

デンマークには、私と同じ東アジア系の顔立ちをしたデンマーク人や、アフリカ系、インド・スリランカ系の顔立ちのデンマーク人が大勢います。東アジア系の顔立ちの人達は、デンマーク領であるグリーンランドの方か、または、韓国から幼い時に養子としてデンマークにやってきた方であることが多いです。彼らは、アジア的な顔立ちをしていても、正真正銘のデンマーク人で、幼い時にデンマークに来て、デンマークの家庭でその一員として育てられているので、精神構造も、文化や習慣も、母国語も、全くデンマーク人と同じです。 デンマークでは、日本人に比べて、外国から養子を迎えるというケースが格段に多く、ごく普通の情景として、明らかにヨーロッパ系の顔立ちのお母さんと、明らかにアフリカ系、アジア系の顔立ちのお子さんが仲良く手をつないで歩いていたり、乳母車に乗っているのをよく目にします。つい最近も、私の主人の同僚の40歳位の独身女性が、エチオピアから1歳の赤ちゃんを養子にしました。彼女は、出産した他のデンマーク女性と同様に、育児休暇を取って、子育てに悪戦苦闘しながらも、母としての喜びを満面にたたえています。

|

||

|

デンマーク人の懐の深さ、幸せの追求の仕方の違いを感じます。デンマークでは、特に外国から養子を取る為には、子供の身辺の安全や環境を整える必要があるので、非常に厳しい審査に合格する必要があります。また、国から補助が出ることがあるとはいえ、呼び寄せる為の費用の負担等も相当にかかるので、金銭的にも簡単なことではありません。 最近では、デンマークでは(教会ではまだ無理ですが市役所で)合法的に結婚できるゲイのカップルが養子を迎えることも多くなってきています。

|

||

|

|

||

|

|

|

2008年8月号 |

|

2008年7月号 |

|

【 デンマークの教育制 】 |

||

|

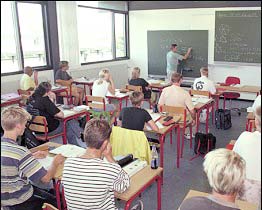

デンマークでは教育が非常に重要視されています。同じ学科を提供している学校の質は全国で統一されているとみなされているので、日本のように学校の名前が重要視されるのではなく、何を専攻したか、あなたの専門は何か、ということをよく聞かれます。 デンマークでは、ほとんどの子供が、両親が共働き、または両親が離婚していて、仕事を持っている両親のどちらかのうちを行ったり来たりしている為、両親の育児休暇が終わる生後1年目あたりから、保育園か、市が委託している保育ママに預けられます。デンマークの町では、2人以上乗れる乳母車や、子供がその中に立って移動するカートを動かして、保育園の先生がお散歩をしているのを、よく目にします。保育園は7時頃から17時ごろまで開いており、先生は交代制の勤務体系を取り、保護者は自分の勤務状況に応じて、つまり両親フルタイムで働いている場合には、子供をほぼ丸一日預けます。保育園、幼稚園は、そのほとんどが公立ですが、教会由来などの私立の保育園、幼稚園もあり、市から認定を受けています。いずれにしても、幼稚園、保育園は、市の管轄事項である為、公立、私立にかかわらず、運営費のほとんどは税金から賄われていますが、保育園、幼稚園は義務教育ではないので、保護者の負担も月3万円程度あります。

|

||

|

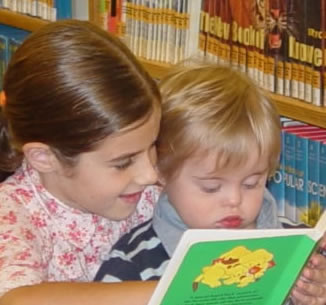

子供達が6歳頃になると、幼稚園クラスという、幼稚園と小学校の橋渡しをするクラスが始まります。このクラスでは、基本的には幼稚園と内容は変わりませんが、一定の時間(といっても短い)椅子に座って何かに集中する練習、先生の話をしっかり聞く練習といった、小学校に上がった際に非常に重要となる、基本的な学習姿勢のトレーニングが、少しづつ始まります。しかし、ここでも、まだ読み書きや算数の授業は行われません。

|

||

|

やっと子供たちが7歳位になると、義務教育である小学校が始まります。しかし、デンマークでは、8年生、つまり日本でいえば中学2年生位になるまで、テストは行われません。宿題もほとんど出ないので、勉強は学校でやる、ということになります。 ちなみに、デンマーク人は、町のお肉屋さんもお魚屋さんも、実に流暢な英語を話すのですが(デンマーク語のアクセントはあるものの)、英語教育は4年生から始まります。デンマークは小さい国なので、ハリウッド映画やイギリスのドラマなどが全てオリジナル音声(つまり英語)にデンマーク語の字幕なのと、常に外国との取引が不可欠な状況にあること、また日本語と英語の距離よりは、ヨーロッパ言語であるデンマーク語と英語の距離のほうが近いことがその理由のようです。

|

||

|

9年生を終えると、子供達は自分の進路に選択権を持ちます。もちろん教師や保護者もアドバイスを提供しますが、最終的な決定権は子供達自身にあります。一つ目の選択肢は、更に高等教育を受けることを念頭に置いてギムナシウムという高校に進むことです。二つ目別の選択肢は、各種の専門学校に入り、大工やパン職人などになる職業教育を受けることです。また別の選択肢は、10年生となって、エフタスコーレという寄宿制の学校に入り、料理や掃除などを学友と協力して行いながら、主に音楽や芸術やスポーツなどの専門に磨きをかけ、その後の進路は10年生を終える際に決定するというものです。

高等教育にも様々あり、学士、修士を目指す大学、2年から4年で終わる専門学校、3年で終わる教師育成過程などがあります。大学にはもともと修士しかありませんでしたが、アメリカや他の諸外国の制度と合わせるべく、割と最近になってから学士が設けられました。

|

||

|

なお、デンマークでは、累進課税となっている所得税率が非常に高いので、学歴が高い人の所得が、必ずしも高いとは限りません。また、デンマークでは学校も病院も福祉施設もほとんど公立なので、公務員の割合が日本よりもずっと高いのですが、公務員の給料はほとんどの民間企業よりも低く設定されており、公務員のいわゆる天下りもありません。

|

||

|

|

|

2008年6月号 |

|

|

||

|

デンマークでは、物価の水準が、日本と同じ位か、実は少し高い位です。その理由としては、デンマーク経済はここ数年高成長を遂げてきていること、失業率もかつてない程に低い4%未満にとどまっていること、デンマークの通貨クローネが、ますます高くなっているユーロと大幅な乖離がないように設定されていること、デンマークの消費税は25%であること、コペンハーゲンをはじめとする大都市の地価が急騰していること等が挙げられます。

|

||

|

デンマークでは、職種別の労働組合の力が伝統的に強いことから、家族の事情などで時間短縮労働形態を取る人も、フルタイム労働者に比べて著しい格差が起こらないよう日本よりもずっと配慮がなされており、シングルマザーに対する住宅補助などの社会制度も整っており、また、先に述べたように、所得が高くなればなるほど所得税も重くなる為、職種や勤務形態による所得格差がアメリカや日本に比べて非常に低いです。従って、デンマークで金持ちになるのは非常に難しいけれども、極端な貧困状態にも陥りにくい社会システムになっています。

|

||

|

デンマークの福祉制度と年金 |

||

|

例えば、年金制度は、日本のように年金基金があるのではなく、税収から賄われています。(デンマークには、例えば専門医療制度の問題といった別の問題が存在しますが、これも後日デンマーク人の平均寿命に関する項で、改めて考察します。) デンマーク人が年金を受給できるのは67歳からですが、現在は、一定の基準を満たし、60歳で退職する人を対象に、年金よりも金額の多い、エフタロンという年金前支給金があります。従って、多くのデンマーク人は、60歳になると退職して、第二の人生を楽しみます。高齢者向けの旅行やボランティア活動グループ、趣味活動グループも地域に用意されており、贅沢はできないながらも、アクティブに活動できる制度が整っているといえると思います。しかし、少子高齢化の波の為に、デンマークでも年金財源が少なくなることが予想されており、現在40歳以下位の人達は、このエフタロンを受給できないことが予想されており、世代間の不公平感はここデンマークでも感じられます。

|

||

|

しかし、日本のように非常に大きな社会問題として常に取り上げられているかというと実はそうでもないようで、日本のように平均寿命が長くないこと(この件に関しては後日改めて考察してみたいと思います。)、出生率が2%を超えていること、財源が税収なので使途の配分を変えるのは年金用と特化して徴収しているお金を増やすことよりずっと簡単なこと、対移民政策など現在市民の生活に身近な問題の方が人々の関心を集めやすいといった理由等から、年金制度の持続可能性に関する状況は、日本ほど深刻には扱われていないようです。

|

||

|

|

|

2008年5月号 |

|

|

||

|

私は、主人の転勤により3年間在住したタンザニアを遂に離れ、主人の故郷であるデンマークに転居してきました。デンマークと言えば、バイキングの国、食器やインテリアデザインの盛んな国、そして福祉政策の充実した国として有名ですが、私と現地人である主人が見る所、福祉国家としてのデンマークは発展途上にあり、幾つもの問題を抱えながら、その改善策を見つけるべく、日々試行錯誤している国という印象を受けます。このレポートでは、そんなデンマーク国が誇る文化、習慣や、美しい街並み、建造物、家具やインテリア、ちょっとした歴史、等にも随時触れながら、試行錯誤の只中にあるデンマークの状況や、福祉政策について、ご紹介したいと思っています。

|

||

|

まず、今号では、デンマークとは一体どんな国であるかについて、基本的事項を簡単にご説明します。 デンマークは、マルグレーテ二世女王を国家元首とする王国で、その政治体制は、立憲君主制を取っています。

|

||

|

地理的には、ユトランド半島と400以上の島々からなりたっており、首都コペンハーゲンも、シェラン島という島の上にあります。このシェラン島は、現在ではデンマーク第二の都市オーデンセを有するフュン島や、スウェーデンと橋で地続きになっています。デンマークは、ヨーロッパの中では、ドイツの上、また、スカンジナビアあるいは北欧と呼ばれる、北部に位置しています。デンマークはバイキングの子孫が住む国でもあり、その国土は海に囲まれていますが、山はありません。 デンマークは、人口がたったの544万人程度の小国です。言語はデンマーク語ですが、人々は英語が大変達者です。フランス語やドイツ語を話す人も多いです。国土は約222万平方キロメートルと広いですが、これは広大なグリーンランドがデンマーク領になっていることがその大きな理由を占めています。宗教は、プロテスタント(福音ルーテル派)が90%以上となっていますが、あまり宗教に熱心なキリスト教徒は多くありません。一方、デンマークに住む移民の多くは、イスラム教徒です。

|

||

日本との時差はサマータイムを採用している為、夏期は7時間、冬期は8時間です。コペンハーゲン近郊には、森林地帯に点在する歴代王室の古城があり、その中には、シェークスピアのハムレットの舞台になったと言われる、クロンボー城もあります。第二の都市オーデンセは、アンデルセンの

|

||

|

デンマークからは、日本でも親しまれている、ビールのカールスバーグや、おもちゃのレゴ、食器のロイヤルコペンハーゲン、銀製品のジョージ・ジャンセン、高級音響機器のバング・アンド・オルフセンなど、世界的に有名なブランドも生まれています。また、長く暗い冬をできるだけ楽しく過ごせるようにという願いから、国際的に高い評価を受けている、優れたデザインの家具やインテリア製品も、数多く生み出されてきました。また、伝統的に酪農や農業も盛んで、日本にもデンマークの豚肉やチーズは沢山輸出されています。

|

||

|

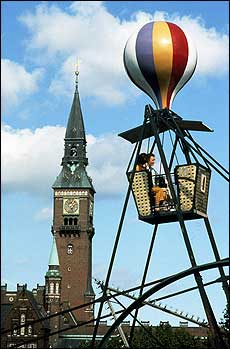

首都コペンハーゲンには、約183万人が住んでおり、デンマーク国民や観光客に広く親しまれ、ディズニーランドのモデルになったとも言われる愛らしいチボリ公園があります。また、ドイツと地続きのユトランド半島には、レゴランドがあります。 デンマークは、その福祉政策や環境政策でも有名です。環境に対する国民の関心は高く、教育制度の中でもメディアでも、環境問題は常に取り上げられています。例えば、環境にやさしい風力発電は、デンマークの重要な輸出産業の一つとなっており、日本や中国もデンマークの風力発電を輸入しています。

|

||

|

|

【

デンマーク人の妊娠、出産 】

【

デンマーク人の妊娠、出産 】

デンマークでは、妊娠に伴う検査や、分娩代は無料です。ちなみに、第一子に関しては、不妊治療も無料です(2008年8月現在)。これが、出生率が比較的高い要因の一つとなっているのかもしれません。

デンマークでは、妊娠に伴う検査や、分娩代は無料です。ちなみに、第一子に関しては、不妊治療も無料です(2008年8月現在)。これが、出生率が比較的高い要因の一つとなっているのかもしれません。

また、胎動が感じられる頃になると、毎日赤ちゃんの胎動を確認することが妊婦さんの重要な任務で、一日でも赤ちゃんが動かない日があったら、即連絡するようにと、助産師さんは妊婦にしっかりと教え込むなど、日本ほど細やかなケアは期待してはいけないながらも、デンマークではデンマーク流の方法で妊娠のサポートをします。

また、胎動が感じられる頃になると、毎日赤ちゃんの胎動を確認することが妊婦さんの重要な任務で、一日でも赤ちゃんが動かない日があったら、即連絡するようにと、助産師さんは妊婦にしっかりと教え込むなど、日本ほど細やかなケアは期待してはいけないながらも、デンマークではデンマーク流の方法で妊娠のサポートをします。 【

デンマークの日本人補習学校 】

【

デンマークの日本人補習学校 】

デンマークでは、30歳以上の人たちの間でも、離婚した、再婚した、恋人が見つかった、恋人と暮らし始めた、という話を頻繁に耳にします。デンマークの離婚率は、2組に1組以上と、日本に比べて非常に高く、離婚した人が新しいパートナーを見つけることも、非常に自然な行為であるからです。

デンマークでは、30歳以上の人たちの間でも、離婚した、再婚した、恋人が見つかった、恋人と暮らし始めた、という話を頻繁に耳にします。デンマークの離婚率は、2組に1組以上と、日本に比べて非常に高く、離婚した人が新しいパートナーを見つけることも、非常に自然な行為であるからです。

子供達は、3歳ごろになると、幼稚園に通い始めますが、その内容は、保育園とあまり変わらず、朝早くから、夕方遅くまで、幼稚園で過ごします。運営費は、保育園と同じく、そのほとんどが税金から賄われていますが、保護者の負担もあります。乳児よりは手がかからないということで、配置する必要のあるスタッフの数が保育園より少なくて済むことから、学費は保育園より若干安くなっています。保育園、幼稚園では、子供達が、できるだけ外で伸び伸びと遊ぶということが重視されており、寒さの厳しいデンマークの冬でも、防寒着を着て、子供は外で一定の時間を過ごします。また、粘土や紙を使った工作や絵画等の、創造的な遊びも盛んに行われており、読み書きなどの勉強はまだ行われません。

子供達は、3歳ごろになると、幼稚園に通い始めますが、その内容は、保育園とあまり変わらず、朝早くから、夕方遅くまで、幼稚園で過ごします。運営費は、保育園と同じく、そのほとんどが税金から賄われていますが、保護者の負担もあります。乳児よりは手がかからないということで、配置する必要のあるスタッフの数が保育園より少なくて済むことから、学費は保育園より若干安くなっています。保育園、幼稚園では、子供達が、できるだけ外で伸び伸びと遊ぶということが重視されており、寒さの厳しいデンマークの冬でも、防寒着を着て、子供は外で一定の時間を過ごします。また、粘土や紙を使った工作や絵画等の、創造的な遊びも盛んに行われており、読み書きなどの勉強はまだ行われません。

【

デンマーク人の経済状況 】

【

デンマーク人の経済状況 】

デンマークでは、所得税がおよそ30%から70%に上るので(累進課税を採用しているので、所得が多い人程、税率も高くなります。)、一般的に、手取りとして手元に残るお金は日本人に比べて非常に少なく、一方では物価も上記のように高いので、自由になるお金が信じられない位残りません。その為、家庭を持つ女性もほぼ全員が働いているか、自分の職業を更に極める為の資格を取るべく、学校に通っています。

デンマークでは、所得税がおよそ30%から70%に上るので(累進課税を採用しているので、所得が多い人程、税率も高くなります。)、一般的に、手取りとして手元に残るお金は日本人に比べて非常に少なく、一方では物価も上記のように高いので、自由になるお金が信じられない位残りません。その為、家庭を持つ女性もほぼ全員が働いているか、自分の職業を更に極める為の資格を取るべく、学校に通っています。

【

デンマークについて 】

【

デンマークについて 】

生まれ故郷として広く知られています。

生まれ故郷として広く知られています。