![]()

何もなくて車もほとんど通らない島の東部を淡々と北上していると、

粟国漁港に到着。整備された漁港の周りは、思いっきり砂利道でした。

そのまま今度は西へ。間もなく、観たことのある有名な建物へと向かう1本道に。

この格子柄が印象的な建築物の足元では、シーサーが2匹お出迎え。

ここは、粟国島の名産「粟国の塩」の製造工場なのだ。島の端にポツンと、しかしながら一度目に入ったら訪れずにはいられない場所だ。

格子柄の建物の中では、無数の竹を濾過機に見立てて、天井から塩水が滴り落ちていました。

無人でしたが、お釜では濾過したと思われる塩水を煮立たせていました。

お釜の火には、薪を使用しているみたいです。お釜のそばには、煮立たせた塩水を天日干しさせる温室がありました。

次いで向かったのは、「洞寺」と書いて「テラ」と呼ばれる場所。これまた1本道の端っこにある。

間近にヤギさんを見たので、思わずスナップショット。

お墓も2基ありました。右上は「故陸軍砲兵伍長玉寄眞吉之墓」とのこと。

この矢印がまっすぐを指していると思って一度まっすぐ行ったら、全然違う方向に行ってしまった。

なので、改めて十字路まで戻って来て左折すると、海に向かって景色が開けてきた。

洞寺は、そんな海をバックに孤高の姿を見せている感じだった。門の向こうに碑が見えたので行ってみる。

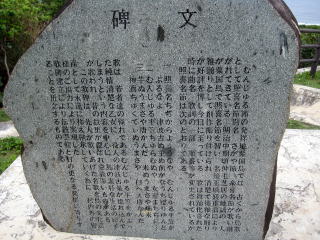

「むんじゅる節の碑」という島唄の歌碑であった。詳細は右上の写真でテキトーに読んで(笑)。

「洞」と当て字されているからには、洞窟に入っていくことになる。

今から200年ほど前、雲水和尚という僧侶が賭けごとに負けてこの粟国島に渡ってきた。

和尚はこの鍾乳洞内に住みつき、読経ざんまいに過ごすうちに亡くなったと言われる。

「何で賭けごとに負けて島に渡るの?」という根本的な疑問は、この際不問に付すべきなんだろうか。

洞寺の先にも道が伸びているようだったので、とりあえず行ってはみるが、島を1周する道路はないはずなので、そのうちどっかに突き当たるだろうが、

案の定、荒野の崖っぷちにいたヤギの集団の前に、道はあっさり途絶えたのであった。

粟国の塩の製造工場も洞寺も、前回は強風で行くのを断念した場所だったので、今回リベンジができて満足だった。

集落に再び戻る途中、御嶽を発見。周辺の緑は、何やら天然記念物の植物群落らしい。

もういっちょ、小型の集会所の脇にもっと小型の御嶽を発見。

集落から離れた見どころは見られたので、あとは集落を散策するのみだが、レンタカーをUおじいに返却するまで、まだ2時間近くある。

もうちょっとレンタカーを借りることにして、フェリー粟国が停泊している粟国港へ。

折り返し、15時に那覇港に向けて戻ることもあり、人や車両や荷物が乗り込んでいるところだった。

港を後にして、集落から港に行くときも含めて何度か通り過ぎた粟国小・中学校に再び戻る。

おそらく在校生の数にしては大きいと思われる校庭(左上)と給食センター(右上)。

給食センターの脇には、門で死角になることもあり、「止まれ」の看板が立てかけられていた。

粟国小・中学校の正門前には、島で唯一の信号機がある。道幅と交通量からしても、大人にとってはなくて差し障りないものだ。

が、子どもにとっては、観光なり何なりで島を出て信号に出くわしたときに困らないためにも、なくてはならない…に違いないと思う。

そんな信号機だが、車道側の信号がおもむろに赤になると、自転車に乗った小学生が道の対岸に渡っていた。赤にするために、わざと横断歩道用のボタンを押してやろうかと思っていた自分を、ちょっと恥じた瞬間であった。(後編につづく)

前編へ

安心と快適のあいだトップへ

ようやくカメラを使うようになりましたへ

ホームページのトップへ