新刊「夏の魔法」をめぐって

5月20日に発売される新刊「夏の魔法」について、であります。

デビュー以来ずっと書き続けてきたミステリーから離れ、私にとっては再出発の第一作ですが、ストーリーはいたってシンプルです。「夏の魔法」をご購入、お読みいただくのがいちばんわかりやすいのですけど(と、ここで、買っていただくことを、露骨に求めたりする)、内容の冒頭部分を簡単に申し上げると、以下のようになります。

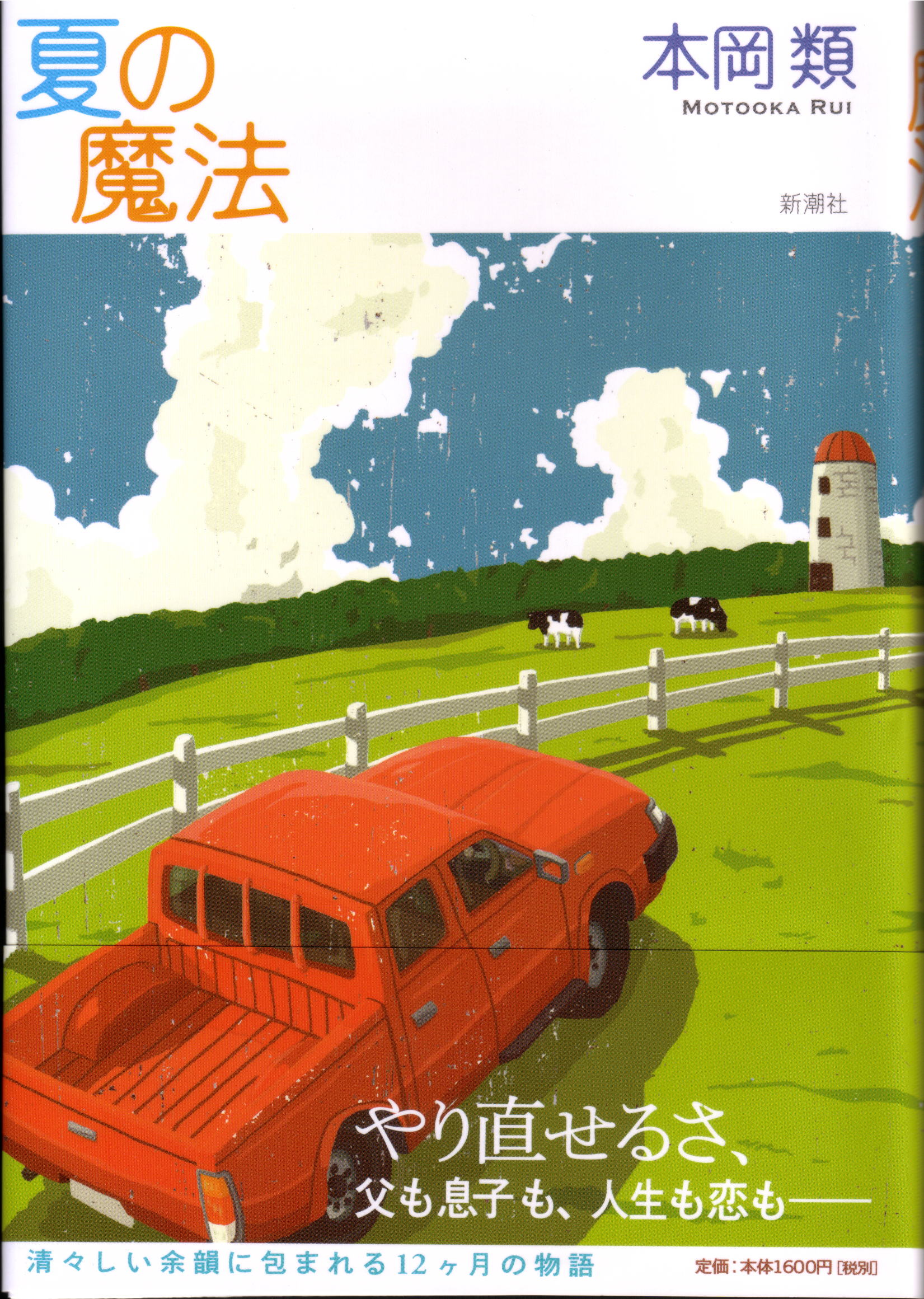

主人公の高峰敏彦はかつては金融ビジネスマンで、銀行やベンチャー企業を舞台に投資の仕事にたずさわっていた。が、40代の前半に胃ガンに倒れ、回復後は金融の世界に戻ることなく、那須高原で独り小さな牧場を営んでいます。

彼は自身の不倫が原因で、15年前に妻と別れた。そして、離婚以来、母親のもとで育てられた19歳の息子が牧場を訪ねてくる。その息子・悠平は高校卒業後、大学にも進学せず、働くこともせず、いわゆるニートというか、引きこもり状態になっていました。

その父と息子が8月から翌年の8月までを、那須の牧場で過ごす。その間に、いろいろな事件が起こって ―― といった内容なのであります。

さて、小説の内容を離れて、まず問題になるのは「父と息子の物語」であるにもかかわらず、書き手である作者には、つまり私には子供がないということです。よく、こんなことを言う人がいます。

「子供を持ったことのない人に、子供を持った親の気持がわかるわけがない」

もし、この発言が正しいものとするなら、子供を持たない作家には、親と子をめぐる作品は上手く書けないということになります。しかし、そういうことを言う人には、ちょうど良い答があるのです。

「だったら、殺人者を主人公にした小説を書くためには、実際に人を殺さなければならないんでしょうか」

高村薫さんは「マークスの山」など殺人者の小説を数多く書いていますが、彼女が実際に人を殺したと体験はないでしょう(たぶん)。フレデリック・フォーサイスにはテロリストや傭兵を主人公にした傑作がありますが、元傭兵やテロリストではありません。

性描写を売り物にする小説の作者には、二種類の人がいるといわれます。一つは、女性にモテモテで、たくさんの性体験がある作家。もう一種類は、ろくに性体験がなく、その鬱憤を晴らすため、想像(妄想?)に想像を重ねて、立派な興奮小説をこしらえてしまう作家だといいます。

団鬼六さんは、自らはSM趣味はないと、どこかで書いていました。女性を好きな方なんでしょうが、おそらくはそうなんでしょうね。今から30年ほど前、泉大八さんという作家が書いた“痴漢小説”なるものが人気を集めました。「痴漢は犯罪です」と駅に表示され、女性専用列車までできている昨今では、痴漢を売り物にした小説など袋叩きにあうでしょうが、昔はそのあたりがユルかったんですね。でも、当時だって、痴漢は立派な犯罪でしたから、泉さんが執筆のたびに、

〈この前の小説は山手線が舞台だったから、今度は中央線だな〉

などと考えて、そのつど実行に及んでいたら、いずれ捕まっていたことでしょう。

結局、小説作りのためには、実体験よりも想像力の占めるウェイトのほうが重いような気がします。

父と息子の話なんて、友人、知人、はたまた外出先での光景など、身近にいくらでも転がっています。それらを土台にして、あとは想像力の勝負をすればいいのです。

とはいえ、身近に転がっていない材料が必要になってくる時があります。いや、むしろ、そっちのほうが多いのかもしれない。そうした場合は、当然のこととして、作家は取材に出かけるのであります。

「夏の魔法」の場合、舞台が乳牛のいる牧場です。私は父が牛を専門とする獣医師をしていたことで、乳牛については、普通の人よりも詳しいのですが、牧場の事情となると、まったくわかりません。そこで、精力的に取材を敢行。

まず訪れたのは、北海道の旭川にある「斎藤牧場」でした。ここは、蹄耕法による山地酪農を実践していることで、一部の人の間では、かなり有名な牧場です。次には、舞台となる那須高原にある「那須高原今牧場」。大規模牧場の運営法、牧場で働く研修生の姿などなど、那須高原の四季も含めて、さまざまなことを教えていただきました。しかし、那須は遠い。

「子牛が産まれそうだよ」

という連絡を受けても、車をとばして現地に向かっている途中に、もう出産が終わってしまいます。そのため、近場である千葉県内の牧場「ゴールド・バリー・ファーム」のご協力をいただいて、出産に立ち会わせていただきました。ここでは、大型のトラクターにも乗せてもらった。

上記のことは、小説の中に生かされていて、ほんとうに取材先の御厚意がなければ作品は成立しなかったと、感謝の思いでいっぱいです。

取材のやり方は、フィクションの場合は、作家によって、ものすごい違いがあるみたいです。20年ほど前、トラベル・ミステリーが全盛だった時代、多くのミステリー作家の取材は、しごくあっさりしたものだった。現地を訪れ、風景を目の中に入れ、郷土料理でも食べて帰ってくる。そりゃあ、そうでしょうね。毎月、1冊ずつ刊行する作家も珍しくはなかったんだから、取材に時間をとられるわけにはいかない。それに、トリックがメインとなった作品ばかりだから、綿密な現地取材をしたって、あまり現実的な効果は期待できません。

一方で、幾度も現地を訪れ、多数の人と会い、心理状態から、時刻によって移り変わる風景の変化、料理のレシピーなど、細部にわたるまで徹底して取材をする作家の方もいます。

私の場合、ポイントを定めて、そこは徹底的に取材する。しかし、その他の部分は流し気味の取材をする。それから、その時の心理状態については、取材はするが、書く時にはあまりそれを重視しない、といったところでしょうか。

心理状態の取材をあまり重視しないというのは、心理というのは、作家が自由に書くべきだという思いから来ています。いや、正確には、心理状態などというのは、人によって大きく違い過ぎて(もちろん、大多数の人が陥る“平均的な心理状態”というものはあります)、どう書いたって、それで読者を納得させられればいいんじゃないのか、という開き直りに近い思いもあります。

たとえば、人を殺した場合だって、

「夢中で殺してしまったが、今は罪の意識に苛まれている」

という人から、

「人を殺して、どこが悪いんだろう。あの瞬間は快感だった」

などと思いを述べる人間までさまざまで、どれが正解で、どれが誤答だという明確な線は引けません。

いやいや、ミステリーから離れたといっても、まだミステリー作家としての習性が残っていて、殺人という極端な例を出してしまいました。もっと日常の中にある心理状態だって、人によってまちまちです。

乳牛は6 、7 歳になって乳量が減ると、食肉処理場に送られて牛肉となる運命です。世話をしてきた牛を処理場に送る時、酪農家の方はどんな思いにとらわれるかを質問してみても、

「牛なんて、そんなふうにできてる生き物なんだから」

と、しごく割り切った口調で言う方もいらっしゃれば、

「仕方がないんだよねえ」

視線を逸らし、表情を暗くして言う方もいます。まあ、プロの酪農家である以上、

「毎日、牛乳を出してくれた牛を殺してしまうなんて、私にはできない」

などと、おっしゃる方はいないでしょうけど……。

そんなことで、登場人物の心理状態をどう描くかは、完全に作家側の守備範囲に入っているんじゃないかと、私は考えています。

主人公の息子の悠平は成人を目前にしながらも、精神年齢は中学生か高校生くらいといった具合に描かれています。「30歳成人説」なんてものもあるくらいで、現代の若者の多く、とくに男の子が幼いことは、周囲を見回しても、事実と言えるでしょう。

なぜ、幼いのか? ごく大雑把に言ってしまえば、「成長するための経験を奪われているから」になるのではないでしょうか。

私の子供時代(1950〜60年代)、子供たちは自由でした。子供たちだけの世界で、いろんな経験を積んで、たいがいのことは自分たちでやってしまいました。おかげで、中学の頃には、教師の助けも借りず、自分たちでテニスコートを造成してしまったほどです。

自由に成長できた。でも、自由の代償として、死や大けがというリスクも当時は背負っていた。小学校の頃、そう珍しくもなく、同じ学校に通っていた子供が事故死したり、大怪我を負いました。池で溺れ死んだとか、氷が割れて冷たい水の中で死んだとか、ああ、吹き矢遊びで片目を失明した子もいたなあ。

あまり冒険はしなかった私だって、フナ釣りに行った池で足を滑らし水中に転落したり、防波堤に打ち上げられたボラを取ろうと河口に落ちかけたりと、一歩間違えば死んでいたような体験はいくつか持っています。

先日、鹿児島県内で4人の中学生が洞窟遊びをしていて酸欠死しました。戦時中の防空壕が残っていたということで、大騒ぎになりましたが、昔は子供が入れる洞窟なんて、いくらでもあった。なにせ小学校の真裏の崖にも洞穴があって、そこで子供たちが遊んでた。穴が崩れたり、酸欠死したりしなかったのは、幸運だったんでしょうが、そんな死のリスクを冒して好きなことをやっていたから、昔の子供はしっかりと大人になれたんじゃないでしょうか。

動物界の強者であるトラだってクマだって、無事、子供から成獣になれるのは、数頭に1頭だといわれています。人間だって、動物には違いありません。「子供が100 人いたら、事故なく100 人全員を育てなければならない」という、今の社会で通用している考え方は、自然の摂理から考えると、かなり無理があるのではないでしょうか。そう、その考え方を実践しようとしたら、「あれも危険、これも危ない」と、子供たちから自主性やら自由な経験を奪ってしまいます。

むろん、昔とは時代背景が異なります。私の小学生時代は、3 人、4人と子供がいる家庭も珍しくなく、「最悪の場合、1人くらい亡くなるのは仕方がない」という覚悟が親の側にもできていたように思われます。

でも、今は少子化の時代。1人っ子はごく普通のことですから、

「1人しかいない我が子は絶対に死なせない」

という親の気持もわかります。

この問題は、短いスペースで語りきれるものではありません。でも、私としては「100 人全員を死なせずに育てる」というのは、かなり弊害の多い考え方だと思っているのですね。

ともあれ、間もなく「夏の魔法」は書店の店頭に並びます。読者の皆さんに好意的に迎えられればいいのですが。

この新刊発売前後というのが、作家がいちばん心を揺らす時期なのです。