丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂

丂丂

堫壦妡偗乮偼偝偐偗乯偵傒傞擾懞偺惗妶

堦丂媨忛導愬戜巗偵尒傞堫壦妡偗乮偼偝偐偗乯

(1) 媽媨忛導媨忛孲媨忛挰偺堫偺姡憞朄

丂丂侾丂媨忛挰偺奣嫷

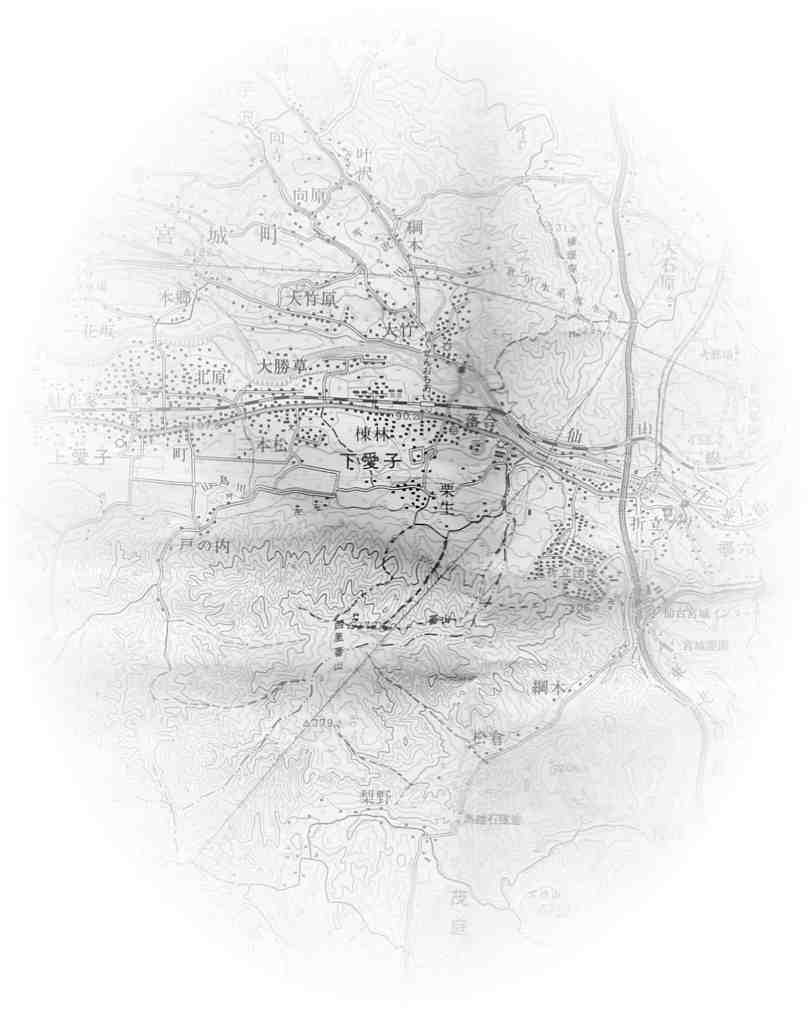

丂媨忛挰偼媨忛導拞晹丄媨忛孲偺挰偱偡丅侾俋俇俁擭偵挰惂偑巤峴偝傟傑偟偨丅恖岥偼侾俋俈侽擭摉帪16,068恖丅愬戜巗偵崌暪帪侾俋俉俈擭偼29.093恖丅俀侽侽俆擭偵偼62,981恖丅搶惣偵挿偔搶偼愬戜巗丄惣偼嶳宍導偵愙偟丄峀悾懁偺拞忋棳傪愯傔丄戝晹暘偑嶳抧偱偡丅搶偼墱塇嶳柆偑撿杒偵憱傝丄廙宍嶳宯偐傜尮傪敪偡傞戝憅愳偼娭嶳摶偵尮傪敪偡傞峀悾愳偲敀戲偱崌棳偟丄搶傊偲備偭偔傝棳傟偰偄偒傑偡丅偦偺峀悾愳偺杒偼戜抧偱偁傝丄嬤擭埫嫈攔悈偑偱偒傞傑偱偼敤嶌偑懡偔峴傢傟偰偄傑偟偨丅徍榓係俀擭丄戝憅僟儉偑偱偒丄堭戲偺惵栰栘偑奐揷偝傟傑偟偨丅峀悾愳偺撿偐傜斪嶳偵偄偨傞暯抧偼悈揷抧懷偱偡丅偦偺懠椦嬈傕惙傫偱偡丅傑偨丄掕媊丄嶌暲丄敀戲丄柭崌側偳偺壏愹傗敧怷丄嶌暲側偳偺僗僉乕応偑偁傝丄傑偨惣愬戜僴僀儔儞僪偑偁偭偨傝丄愬戜巗撪偐傜偺儗僋儗乕僔儑儞抧懷偲側偭偰偄傑偡丅尰嵼偼媨忛導愬戜巗惵梩嬫偲側偭偰偄傑偡丅

丂堫傪姡憞偝偣傞偙偲傪乽堫壦妡偗乮偼偝偐偗丒偼偝偑偗乯乿偲偄偄傑偡偑丄媨忛挰偱偼乽僴僙僈働乿偲屇偽傟偰偄傑偡丅乽堫壦乿傕乽僴僒乿偱偼側偔乽僴僙乿偲偄偄傑偡丅

丂丂俀丂偼偝偐偗乮僴僙僈働乯

嘆丂媨忛挰忋偺擾壠

丂媨忛挰偱偼堫壦妡偗乮偼偝偐偗乯傪僴僙僈働偲偄偄傑偡丅嶳抧偺懡偄媨忛挰偱偼丄僴僒嵽偑擖庤偟傗偡偄丅僴僒嵽偲偼僴僒傪慻傒棫偰傞嵽椏偺偙偲偱偡丅嵽庬偼丄悪丒撹丒孖偑巊傢傟傑偡丅悪偼娫敯嵽傪梡偄傑偡丅堦斣忎晇偱挿帩偪偡傞偺偼孖偺栘偱偡丅孖偺栘偼寴偔偩偄偨偄侾侽擭乣侾俆擭埵偼巊偆偙偲偑偱偒傑偟偨丅偙傟傪偟傑偭偰偍偔偲偙傠偑僋僀儃僂僑儎偱偡丅塉偵摉偰偭傁側偟偱偁傞偲俀丒俁擭偱巊偊側偔側傝傑偡丅僋僀偑崟偔偐傇傟偰僽儓僽儓偵側偭偰偒傑偡丅偦偙偱拰傪棫偰壆崻傪偮偗偰彫壆偵偟傑偭偰偍偒傑偡丅偙傟傜偼揷曓偺榚偵偮偔傜傟傑偟偨丅僴僒嵽偺拰偼僋僀偱偡偑丄墶偵偼抾傪搉偟傑偡丅抾偼帺暘偺壆晘撪偺抾錗偐傜敯偭偰偒傑偡偑丄側偄応崌偼抾錗偺偁傞恖偐傜攦偭偰偒傑偟偨丅偙偺抾偼侾侽擭偔傜偄巊偊偰偦偆偱偡丅屆偔側偭偨僴僒嵽偼暟偒暔偵巊傢傟傑偟偨丅丂丂

嘇丂摨挰垽巕媨偺擾壠

丂僴僒嵽傪僇儔僋僀彫壆偲偄偆壆晘撪偺彫壆偵偟傑偭偰偍偒傑偟偨丅埲慜偼揷曓偺拞偵抲偄偰偄傑偟偨偑丄抾偱傕僋僀偱傕傕偭偰偄偐傟傞偙偲偑擇丒嶰搙偁偭偨偦偆偱偡丅帺暘偺偲偙傠偵嶳偑側偄丄偁傞偄偼偡偔側偄恖偑偙偭偦傝傕偭偰偄偔偺偩偦偆偱偡丅偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偼偨偔偝傫偺嵽椏偑昁梫偱偡丅偙偺曽偺応崌丄堦斀偵偮偒栺俉侽杮丄挿偝偵偟偰侾俆娫暘偺偺僴僒偑擇偮昁梫偱偟偨丅堦娫偛偲偵擇杮丅偦傟傜偑堦屲娫暘偱寁嶰擇杮昁梫偱偡丅巟偊偵偼僋僀傪屲杮巊偄傑偡丅崌寁嶰幍杮偄傝傑偡丅偙傟偑堦偮偺僴僒偵昁梫側僋僀偱偁傝丄偙偺堦屲娫偺僴僒偑堦斀偁偨傝擇偮昁梫偱偟偨偐傜丄崌寁幍巐杮丄栺敧乑杮偺僋僀偑昁梫偱偟偨丅僋僀僈働偺応崌丄峐嶰杮偱暷堦昒暘偱偁傝丄堦斀晹偱嶰屲杮昁梫偱偡偐傜丄偼偝壦偗偼僋僀僈働偺攞偺嵽椏傪昁梫偲偟傑偟偨丅偝傜偵偼偝偐偗偺応崌偼抾傪昁梫偲偡傞偺偱嵽椏偵崲傞恖傕弌偰偒傑偡丅

嘊丂摨挰堭戲惵栰栘偺擾壠

丂偙偺抧堟偵偼埫嫈攔悈偑偱偒偰偐傜擖怉偟偨恖偑懡偔丄偙偙偱偼儃僂僈働偲偄偆僋僀僈働偑峴傢傟偰偄傑偡丅擖怉摉帪僴僒嵽偼帺暘偺嶳偐傜嵦偭偰偒傑偟偨偑丄懌傝側偔偰傑偨丄抾錗傪傕偨側偐偭偨偺偱丄抾嵽傕庤偵擖傜側偐偭偨偐傜偱偡丅擖怉屻偡偖偼昪傪怉偊偰傕堫偑堢偨側偐偭偨偦偆偱偡丅

嘋丂偼偝偐偗偵偐偐傢傞屇傃柤

丂偼偝偐偗傪巟偊傞廲偺峐傪僇儔僌僀丄墶偺抾傪僴僙僟働丅敍傞撽傪僴僙僫儚偲尵偭偨偦偆偱偡丅嵽椏偼攧偭偰偄側偐偭偨偺偱帺暘偺傕偮嶳偱嵦偭偰偒偰丄搤偺娫偵庤擖傟傪偟偰嵽椏傪偮偔偭偨偦偆偱偡丅嶳偺彮側偄丄偁傞偄偼側偄恖偼丄傕偭偰偄傞恖偐傜攦偄傑偟偨丅僋僀僈働偼棤曉偡偺偑戝曄偱偁傞偟丄嶳宍導偵尒傜傟傞傛偆側攚偺崅偄僴僒壦偗偼慻傒棫偰傞偺傕庤娫偑偐偐傝傑偡丅暯栰晹偺傛偆偵斀悢偑懡偔側偔丄偐偮僴僒嵽偵宐傑傟偰偄傞偙偲偐傜偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偑堦斒揑偵側傝傑偟偨丅偼偝偑偗偼妡偗懼偊偼晄梫偱偡丅堫偑峀偘傜傟偰偄傞柺愊偑峀偄偐傜偱偡丅慻傒棫偰傞偙偲傪僴僙僣僊偲偄偄傑偡丅嫮晽偱搢傟傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅廳偝傕偁傝戝偒側偼偝偐偗偑晽偱搢傟傞偺偼堄奜偱偡偑丄偼偝偐偗偼斂偺傛偆側忬懺偱偡偐傜丄埬奜晽偵偼庛偐偭偨偦偆偱偡丅帪偵偼偼偝偐偗乮僴僙僈働乯慡懱偑搢傟傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅偦偺傛偆側偲偒偼丄慡晹堫傪偼偢偟偰丄僴僒嵽傪偽傜偟偰傑偨慻傒棫偰傑偟偨丅偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偼峐偺嵎偟曽偑埆偄偲晽偵傛偭偰搢傟傑偡丅棫偰傞偲偒偼擔岦偒傛傝傕晽岦偒偵拲堄偟偨偦偆偱偡丅

丂 塉偑崀偭偰傕廐偺晽偱偗偭偙偆姡偔傕偺偱丄侾儢寧傕偡傟偽堫偺懇偹偨偲偙傠傕姡偄偰丄庢傝擖傟傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅姡憞偺嬶崌偼暷棻傪帟偱偐傒偮傇偟偰嬶崌傪傒傑偟偨丅僷儕僢偲寉偄壒傪棫偰偰偮傇傟傟偽庢傝擖傟傑偟偨丅偦偄側傟偽榤傕廫暘姡憞偟偨忬懺偱偟偨丅偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偼憗偔偰擇屲擔丅抶偔偰堦儢寧偱僀僱傾僎偟傑偟偨丅僀僱傾僎偲偼僴僒偺堫傪偼偢偡偙偲偱偡丅偙傟偼揤婥偺傛偄帪偵峴偄傑偡丅僀僱偼擺壆偵廳偹偰偍偄偰丄偦偺搒搙僯儚偵弌偰僀僱僐僉乮扙崚乯傪峴偄傑偟偨丅僀僱僐僉偼侾侽寧弶傔偐傜侾侾寧拞崰傑偱偐偐傝傑偟偨丅僴僒壦偗偺墶偵搉偟偨偝傪偺抂傪憪偱曪傫偱偍偒傑偡丅偙傟偼丄抾偺愭偱娽傪偮偮偔偲埆偄偐傜偱偡丅拫傕偦偆偱偡偑丄擔偑捑傫偱埫偔側偭偰偐傜傕巇帠傪偡傞偙偲偑偁傞偐傜偱偡丅幚嵺愄偼娽傪撍偄偰偗偑傪偡傞恖傕偄傑偟偨丅

丂愄丄偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偵僽儔儞僐傪偮偔偭偰傕傜偭偰梀傫偩偙偲傕偁傝傑偟偨丅僽儔儞僐偲偄偭偰傕崱晽偺棫攈側傕偺偱偼側偔丄偨偩榤撽傪偔偔傝偮偗偨傕偺偱偡偑丄巕嫙偨偪傪梀偽偣偰丄恊偨偪偼庤傪斚傢偝傟側偄偱巇帠傪偟傑偟偨丅偦偺摉帪偼梒抰墍傗曐堢墍側偳側偐偭偨偺偱丄擕梒帣傕揷曓傊楢傟偰峴偒傑偟偨丅塉偑崀偭偨傝偟偰傕丄恊偨偪偼巇帠傪偟側偗傟偽側傜側偐偭偨偐傜丄恊偼揷偺抂偵抾傪懪偪晅偗丄偦偙偵嶱傪偔偔傝偮偗偰丄偦偺壓偱巕嫙偨偪偼恊偺巇帠偑忋偑傞偺傪懸偪傑偟偨丅

丂 偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偺嵽椏傪偽傜偡偙偲傪僴僙儂僑僔丄傑偨偼僴僙儂僌僔偲偄偄傑偟偨丅僀僱傾僎偑嵪傫偩屻偵峴偄傑偡丅偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偼擇抜偺傕偺丄嶰抜偺傕偺偲偑偁傝傑偡丅廂検偺懡彮偵傛偭偰堎側傝傑偡丅偳偪傜傕恖娫偺攚偺崅偝偖傜偄側偺偱巇帠偑偟傗偡偐偭偨偦偆偱偡丅嶳宍導偺堦擇抜傕偁傞僴僒壦偗丄怴妰導偺棫栘傪棙梡偟偨僴僒壦偗偺傛偆偵媟棫傗偼偟偛偼昁梫側偐偭偨偦偆偱偡丅

丂俁丂儃僂僈働

丂 儃僂僈働偺嵽椏偼僋僀傪梡偄傑偡丅僋僀偺嵽庬偼悪偺懠僫儔丄僋儕偲偄偭偨嶨栘傪梡偄傑偡丅梡偄傞悪偼娫敯嵽偱偡丅僋儕偼寴偔堦斣傛偄偲偝傟傑偟偨丅媨忛挰偺応崌丄嶳抧偺椦偵宐傑傟丄帺暘偺嶳偐傜嵦偭偰偙傟傑偟偨丅

丂 儃僂僈働偵巊偆僋僀偼丄僋僀儃僂偲偄偄傑偡丅僋僀儃僂偼抧柺偵撍偒巋偟偰棫偰傑偡丅姡憞偺偄偄揷偱偼俁侽們倣偔傜偄丄偸偐傞傓揷偱偼偦傟埲忋偱係侽乣俆侽們倣偔傜偄孈偭偰棫偰傑偟偨丅儓僐儃僂偲偄傢傟傞墴偝偊偺墶栘偼侾杮偩偗偱偡丅抧柺傛傝俆侽們倣偖傜偄忋偵敍傝晅偗傑偟偨丅抧柺傛傝崅偔偡傞偺偼晽偑擖傞傛偆偵偡傞偨傔偱偡丅堦斣壓偵廳偹傞僀僱偼丄儃僂僈働慡懱偺巟偊偵側傞傾僔偵側傝傑偡丅堦斣壓偺僀僱偼係僇強偵堜宆偵慻傒傑偡丅偙偺忋偵姳偡僀僱傪摨偠偔堜宆偵慻傫偱偄偒傑偡丅堜宆偵慻傓偺偼晽捠偟傪傛偔偡傞偨傔偱偡丅

丂 僋僀儃僂偼彮側偄嵽椏偱懡偔偺僀僱傪姳偡偙偲偑偱偒傑偡丅幍広乮俀侾侽們倣乯偺僋僀傪梡偄傟偽丄俁杮偱栺侾昒暘偺僀僱傪姳偡偙偲偑偱偒傑偡丅僋僀儃僂偼揷偺拞偵棫偰傑偡丅僋僀儃僂偼晽偺嫮偄帪偼搢傟傗偡偔丄彨婝搢偟偺傛偆偵慡晹搢傟傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅偦偺帪偼堦扷慡晹偽傜偟偰丄僋僀傪棫偰捈偟偰丄僀僱傪偐偗捈偟傑偟偨丅僴僒偑廳偔偰傕廳怱偑偲傟偢偵搢傟傞偟丄姡偄偰寉偔側偭偰傕晽偱搢偝傟傗偡偐偭偨偦偆偱偡丅儃僂僈働偼姡偒偼抶偄偺偱偡偑丄堦搙姡偔偲塉偑崀偭偰傕拞傑偱偼擥傟傑偣傫偱偟偨丅堦搙壦偗偰姳偡偲丄揤岓師戞偱偼憗偔偰侾侽擔丄抶偔偰俀廡娫偟偰偐傜妡偗懼偊傪峴偄傑偟偨丅嵟弶偼曚傪奜懁偵偟偰姳偟丄妡偗懼偊屻偼曚傪撪懁偵偟偰姳偟傑偟偨丅姡憞偟偨僀僱傪庢傝擖傟傞偙偲傪僀僱傾僎偲偄偄傑偟偨丅僋僀傪偟傑偆偙偲傪僋僀僇僞僘働偲偄偄傑偟偨丅偟傑偭偰偍偔偲偙傠傪僋僀儃僂僑儎偲偄偄傑偡丅晛捠偼揷偺拞偺宭偺峀偄強偵壆崻傪偮偗偨応強偵抲偒傑偟偨丅宭偵抲偔偲塣傇庤娫偑偐偐傜偢巇帠偑偟傗偡偐偭偨偦偆偱偡丅

丂 媨忛挰偱儃僂僈働偑峴傢傟偰偄傞抧堟偼丄堭戲惵栰栘偱偡丅埲慜偼嶨栘偺惗偄栁傞媢椝抧偱偟偨偑丄愴屻奐戱偝傟傑偟偨丅徍榓係俀擭偵戝憅僟儉偑偱偒丄惵栰栘偵傕悈偑堷偐傟傞傛偆偵側偭偰偐傜奐揷偝傟傑偟偨丅偦傟埲慜偼敤嶌偑庡偱偟偨丅俙偝傫偼怴妰導媽撿嶪愇懞偺弌恎偱偡偑丄徍榓侾俆擭枮廈偵奐戱擾柉偲偟偰戝棨偵搉傝傑偟偨偑丄徍榓俀俀擭偵堷偒梘偘丄尰嵼偺抧偵擖怉偟傑偟偨丅怴妰導偵偄偨偲偒偼僴僒栘傪梡偄偰偄傑偟偨偑丄惵栰栘偵偒偰悈揷傪奐偄偰偐傜偼僋僀僈働傪峴偄傑偟偨丅懞偺恖偐傜嫵傢偭偨偦偆偱偡丅僴僒栘偱偼栘偑堢偮偺偵擭悢偑偐偐傝丄偦偺娫偐傢傝偵姳偡曽朄偑昁梫偱偡丅僴僙僈働偱偼嵽椏偑梫傝傑偡丅僋僀偼嶳偐傜嵦偭偰偙傟傑偟偨偑丄抾嵽偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅傑偨丄堦帪偵峸擖偡傞偍嬥傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅怴妰導偲堘偄峖悈傕側偔揷傕寴偄偺偱僋僀偑傛偔棫偪傑偟偨丅儃僂僈働偺曽偑壦偗懼偊偺庤娫偼偐偐傝傑偡偑丄庤寉偱偟偨丅傑偨丄偦傟偱廫暘偵姡憞偱偒傑偟偨丅偦偺俙偝傫傕徍榓俇侽擭偺廐丄媣偟傇傝偵僴僒栘傪梡偄傑偟偨丅偙偺擭偼挿塉懕偒偱丄僀僱偑偄偮傑偱傕僟儔僟儔偲擥傟偨偦偆偱偡丅婡夿傪擖傟傞偨傔偵揷偺妏傪巐妏偵姞傞偙偲傪僇僪僈儕偲偄偄傑偡偑丄偙偺僇僪僈儕偟偨僀僱傪姳偟偨偺偩偦偆偱偡丅屘嫿偱偺姳偟曽傪巚偄弌偟偰偮偔傝傑偟偨丅壆晘椦偺悪偺壓偵抾傪偔偔傝偮偗偰僀僱傪壦偗姳偟傑偟偨丅

丂

倄偝傫堦壠偼徍榓俀俆擭丄戝憅偐傜偙偺惵栰栘偵擖怉偟傑偟偨丅尰嵼戝憅偼戝憅僟儉偺屛掙偲側偭偰偄傑偡丅戝憅摉帪偼僴僙僈働偱丄擖怉偟偰俀丒俁擭偔傜偄僴僙僈働偱偟偨丅僴僒嵽偼擭乆屆偔側偭偨偺傪怴偟偄傕偺偲庢傝懼偊側偗傟偽側傜側偄偟丄惵栰栘偱偼偦傟偑巚偆傛偆偵庤偵擖傝傑偣傫偱偟偨丅偙偺抧堟偵偼抾錗偑側偔丄僴僙僟働偑庤偵擖傝傑偣傫偱偟偨丅偦偙偱儃僂僈働傪峴偄傑偟偨丅

係丂抧姳偟

丂 媨忛挰偱偼偼偝偐偗乮僴僙僈働乯偑拞怱偱丄抧姳偟偼峴傢傟偰偒傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟丄侾俋俉侽擭戙傑偱偼丄惵栰栘偱傕抧姳偟偑尒傜傟傑偟偨丅偦傟偼懠偐傜擖怉偟偨曽偨偪偑偙偺抧偵抧姳偟傪揱偊傑偟偨丅擖怉偟偨恖偼丄棦慜偲偄傢傟傞愬戜巗偺戝嫿丄幍嫿偺擾壠偺擇丒嶰抝偱偟偨丅棦慜偱偼抧姳偟偑峴傢傟丄抧姳偟傪僜僋僞僥偲偄偭偰偄傑偟偨丅偙偺僜僋僞僥偼堫曚偑忋偵側偭偰偄傑偡丅揷偺宭偵堦楍偵暲傋偰姳偟傑偟偨丅傑偨丄壓垽巕帤媨偵偍偄偰傕抧姳偟偺曽朄偑抦傜傟偰偄傑偟偨丅僪僨僈働偲偄偭偰傗偼傝丄曚傪忋偵偟傑偟偨丅堦儢寧傎偳姳偟偨偦偆偱偡丅

俆丂僸僪儘僞

丂 愄偼揷偲偄偊偽幖揷偱偟偨丅媨忛挰偱偼幖揷傪僸僪儘僞偲屇傫偱偄傑偟偨丅僸僪儘僞偼旼壓傑偱偸偐傞傫偩偦偆偱偡丅偦偺揷偺忋偵僴僙傪偙偟傜偊傑偟偨偑丄偁傑傝偵傕偸偐傞傫偱丄巇帠偑偟偵偔偄偺偱僀儃儕傪愗傝傑偟偨丅堫姅偺娫傪堦捈慄偵孈傝丄悈楬偵偟偰悈傪棳偟丄揷傪姡偐偟傑偟偨丅僀儃儕傪愗傞帪婜偼丄堫曚偑墿嬥怓偵側偭偨崰偱偟偨丅僀儃儕傪愗傞摴嬶偼僋儅僨偱偟偨丅傑偨丄堫姅傪堦姅偢偮堦楍偵堷偭偙敳偔偲堦捈慄偺峚偑偱偒傑偡偑丄偙傟傕僀儃儕僉儕偲偄偄傑偟偨丅

俇丂僀僱僞僥

丂 塉傗晽偱搢傟偨堫偼丄榋姅偔傜偄偢偮婑偣偰寢傫偱棫偰傑偟偨丅偟傔偭偨搚偵曚偑偮偄偨傑傑偵偟偰偍偔偲儌僄儖乮敪夎偡傞乯偐傜偱偡丅偙傟傪僀僱僞僥偲偄偄傑偡丅偟偐偟丄抧柺偑廫暘偵姡偄偰偄傞応崌偼丄傓偟傠搢傟偨傑傑偵偟偰偍偒傑偡丅偲偄偆偺偼懇偹偰偄偠傞偲宻偑愜傟偰丄搚拞偺塰梴暘偑曚偵偄偐側偔側傝丄幚擖傝偑埆偔側傞偐傜偱偡丅偙傟偵懳偟丄堫傪懇偹側偄偱丄抾娖傪巊偭偰帺慠偵棫偨偣偰偍偔曽朄傕偁傝傑偡丅

丂媨忛挰偺擾壠偱偼丄堫傪偱偒傞偩偗偄偠傜側偄偱嵪傓僀儃儕僉儕傪偟偰堫傪姡偐偟偨偦偆偱偡丅

俈丂暷偺曐懚

丂 暷偼姡憞偝偣側偄偲搤偺娫偵墿偽傫偩傝僇價偑惗偊偨傝偟偰晠偭偰偟傑偄傑偡丅姳偟偨堫偼丄儈僆偵愊傫偱奜偵抲偄偨傑傑偵偟偰偍偒傑偟偨丅儈僆偵偡傞偲塉偵摉偨偭偰傕拞傑偱偼擥傟傑偣傫偱偟偨丅偦傟傪曵偟偰堫懇傪暔抲偵傕偭偰偄偭偰丄扙崚偟傑偟偨丅

丂 儚儔傕曐懚偡傞偨傔偵廫暘姡偄偰偄側偗傟偽偄偗傑偣傫丅儚儔偼搤巇帠偵巊偄傑偡丅儚儔偼丄儚儔僫儚傪側偭偨傝丄儉僔儘傪怐偭偨傝丄僞儚儔丒儚儔僕傪曇傫偩傝偡傞嵽椏偱偡丅傑偨丄媿丒攏偺帞椏偵傕側傝丄晘偔偺偵傕梡偄傜傟傑偟偨丅儚儔偑廫暘偵姡偄偰偄側偄偲丄曐懚拞傕晠傝傑偡偟丄儉僔儘傗儚儔僕偵偟偰愊傫偱偍偔偩偗偱傕晠偭偰偒傑偡丅

俉丂偦偺懠

丂媨忛挰偱偼抧偺恄偝傑傪釰傞晽廗偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅偨偩丄忋垽巕帤媨偱偼丄嶳偐傜棳傟偰偔傞悈偑嵟弶偵擖傞揷偱偼丄偍恴朘偝傑傑傜傕傜偭偨偍嶥傪棫偰傑偟偨丅

丂乮俀乯丂媨忛導敆挰偱偺挷嵏

侾丂奣嫷

丂亀埳摛徖傪偼偝傒丄孖尨孲庒桍挰敤壀偲愙偟丄傑偨搶撿偼挿徖傪妘偰偰杒忋抧嬫偵愙偟偰偄傞丅搶惣偲撿杒偵傢偨傝丄媢椝抧偑懡偄偑丄懠抧嬫偵捠偠傞摴楬偼暯扲偱丄敤抧偼戝懱媢椝抧傪奐崵偟偨傕偺偱偁傝丄悈揷偼嶳戲偺奐崵抧偱偁傞偑丄尰嵼偼嶳忋傑偱悈揷偲偟偰棙梡偝傟偰偄傞丅亁

丂亀埳摛徖屛徖孮偼丄惣曽偺媢椝偺扟娫傪棳傟傞悈偑丄敆愳偺搚嵒偺懲愊嶌梡偵傛偭偰偣偒巭傔傜傟偰偱偒偨傕偺偱偁傞丅愬杒暯栰偵偼偐偮偰懡偔偺徖偑偁偭偨偑丄懡偔偼悈揷偵姳戱偝傟偰偟傑偭偨丅埳摛徖偼戝徖偲傕偄傢傟丄戝愄偼擇愮僿僋僞乕儖丄斔惌帪戙偵偼堦愮嶰昐僿僋僞乕儖傕偁偭偨偑丄悈怺偑嵟怺晹偱傕侾丏俁倣偲愺偔丄愄偐傜壗夞偲側偔姳戱偝傟丄曈墢晹偑悈揷偲側偭偨丅偝傜偵丄徍榓侾俉乮1943乯擭偐傜戝婯柾側姳戱帠嬈偑峴傢傟丄摉帪偺憤柺愊俉俋侽僿僋僞乕儖偺偆偪丄俀俇侽僿僋僞乕儖梋傝偑旤揷偲側偭偨丅挿徖傕傑偨擖峕傗愺偄晹暘偑姳戱偝傟偰丄俋侽僿僋僞乕儖梋傝偑姳戱偝傟偰峩抧壔偝傟偨丅亁丂埲忋偼乽敆挰巎乿偐傜偺堷梡偱偡丅敆挰怴揷抧嬫偺抧宍丄抧惃偵偮偄偰弎傋傜傟偨晹暘偱偡丅怴揷抧嬫偼徖偑懡偄掅幖抧傕偁傝傑偡偑丄堦曽偱彫崅偄媢偑暲傃丄廤棊偼偦偺忋偵偁傝傑偡丅暯扲側榌偵悈揷偑峀偑偭偰偄傑偡丅

俀丂偼偝偐偗乮僴僙僈働乯

丂敆挰偱偼丄僴僙僈働偼偁傑傝峴傢傟偰偄傑偣傫偱偟偨丅僴僙僈働偼僴僒嵽傪偨偔偝傫昁梫偲偡傞偐傜偱偡丅媢偼偨偔偝傫偁傝傑偡偑丄嶨栘偺惗偊偨嶳椦偑側偄偨傔丄嵽椏偑摼偵偔偔丄悈揷柺愊偑峀偔廂検偑懡偄偨傔偵丄嵽椏傕偨偔偝傫偄傞偐傜偱偟偨丅僴僙僈働傪峴偊偨壠偼嵽椏偺偁傞擾壠偵尷傜傟傑偟偨丅

俁丂儃僂僈働

丂徍榓偺偼偠傔偵丄懞栶応傛傝堫偺姡憞偵偮偄偰巜摫偑峴傢傟丄峐傪巊偭偨儃僂僈働傪峴偆傛偆偵側傝傑偟偨丅愄傛傝偙偺抧堟偼丄抧姳偟偑庡偱偟偨偑丄抧姳偟偱偼暷偺姡憞偑廫暘偱偼側偔丄曐懚偑偒偐偢晠傞偺偱丄嵞嶰偵搉傝導偑庡懱偲側偭偰堫壦妡偗乮偼偝偐偗乯偺巜摫偑峴傢傟傑偟偨丅

丂峐偼帺暘偺傕偮嶳偐傜嵦偭偰偒傑偟偨丅嵽庬偼悪偺娫敯嵽偱偟偨丅嶳偺側偄傂偲偼嶳偺偁傞恖偐傜攦偭偨傝忳偭偰傕傜偭偨傝偟傑偟偨丅悪偺懠丄僋儕丄僫儔丄僋僰僊側偳偺嶨栘傕棙梡偟傑偟偨丅

丂儓僐僊偼擇杮梡偄傑偟偨丅抧柺偲峐偺恀傫拞偵寢傢偊傞偲丄嬻娫偑偱偒傞偺偱晽捠偟偑傛偔側傝傑偟偨丅峐偑堫偺廳偝偱揷偵偺傔傝崬傑側偄傛偆偵丄峐偺崻尦傪儚儔撽偱敍傝傑偟偨丅搚偺拞傊偼丄俁侽們倣埵撍偒巋偟偰丄峐傪棫偰傑偟偨丅堦斣壓偼媟傪偮偗偰埨掕偝偣傑偟偨丅姡偔偲媟偑傕傠偔側傝傑偡偑丄偦偺崰偵偼儃僂僈働慡懱偑姡憞偟偰寉偔丄偐偮朹傕抧柺偵偟偭偐傝撍偒巋偝偭偰偄傞偺偱丄搢傟偵偔偔側偭偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄戜晽側偳偺戝晽偱偼搢偝傟傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅偦偺応崌偼丄僶儔偟偰傕偆堦搙偐偗捈偟傑偟偨丅晽偑偁傟偽侾侽擔偱僩僢僇僄僔乮妡偗懼偊乯傪峴偄傑偟偨丅偼偝偐偗偺峐偼僋儘乮宭乯偵棫偰傑偟偨偑丄揷偑掲傑偭偰寴偔丄棫偰傜傟側偄応崌偼揷偵棫偰傑偟偨丅

係丂抧姳偟

丂徍榓偺偼偠傔傑偱偼丄僜儔僞僥偲偄偆抧姳偟偑峴傢傟偰偄傑偟偨丅姞傝庢偭偨堫偼丄尨偭傁傗嬻偒抧偵姳偟傑偟偨丅偦偺応強偼懞桳抧偱丄姳偡偺偼憗偄幰彑偪偱偟偨丅扤偑偳偺応強傊偳偺偔傜偄姳偡偙偲偑偱偒傞偐偼寛傑偭偰偄傑偣傫偱偟偨丅揷偼丄掅偄暯扲抧偵偁傝傑偟偨偑丄壠丒壆晘丒懞桳抧偲偄傢傟傞尨偼彫崅偄媢偺忋偵偁傝傑偟偨丅帺暘偺壆晘撪偵姳偟偰偼丄応強偑懌傝側偐偭偨偦偆偱偡丅揷偼幖揷偱丄悈偑懡偄偲偒偵偼宭傕悈偵怹偐偭偰偄偨偨傔偵丄媢偵偁偘偰姳偟傑偟偨丅尨偵偼俀侽擔乣俁侽擔埵姳偟傑偟偨丅

丂僜儔僞僥偲偼丄曚傪忋偵偟偰堫懇傪棫偰傞偙偲偱偡丅儘僢僷僟僥偲傕偄偄傑偟偨丅傑偨丄僇僑僟僥偲傕偄偄傑偟偨丅儘僢僷僟僥丄僇僑僟僥偲偼丄堫懇傪榋攃偵偟偰棫偰傞偙偲偐傜偒傑偟偨丅揷偺斾妑揑姡偄偰偄傞揷偱偼丄堫懇傪懢偔偱偒偨偟丄姡偒偵偔偄揷偱偼堫懇傪嵶偔偟傑偟偨丅傑偨丄揷偺柺偵搚傪俀広埵偺崅偝偵惙傝丄堫懇傪巐曽傛傝棫偰偐偗傞姳偟曽傕偁傝傑偟偨丅偙傟傜偼姡偄偨揷偱峴偭偨姳偟曽偱偡丅揤婥師戞偱偡偑丄敿寧偐傜俀侽擔掱姳偟傑偟偨丅丂

俆丂僪儀僞丄僴僤僉

丂偐偮偰敆挰偵偼徖偑懡偔丄埳摛徖偼塉偑崀傞偲悈偑偁傆傟傑偟偨丅怴揷抧嬫偺暯扲側応強偼敆愳傛傝掅偔丄掔杊傕傑偨崱傛傝偢偭偲掅偐偭偨丅搚惙傝偺掔杊偺偨傔丄戝悈偵側傞偲搚庤傪墇偊偰悈偑偁傆傟弌傑偟偨丅堫姞傝偺帪傕丄偁傆傟傞偙偲偑偁傝丄偦偺傛偆側偲偒偼丄僼僱僈儕偲偄偭偰丄廙偵忔偭偰姞傝庢傝傑偟偨丅幖揷偺応崌丄姞傝庢偭偨堫偼僜儕偵偮偗偰僋儘乮宭乯傑偱塣傃傑偟偨丅幖揷偑懡偔丄僪僽僞偁傞偄偼僸僪儘僞偲偄偄傑偟偨丅崢偺壓傑偱揇偵傕偖傞傎偳偱偟偨丅偙傟偵懳偟丄姡偄偨揷傪僴僤僉偲偄偄傑偟偨偑丄偙傟偼媢偺壓側偳斾妑揑崅偄応強偵偁傞揷偱偟偨丅

丂幖揷偺応崌丄嶳偐傜搚傪傕偭偰偒偰揷偵擖傟偨傝偟傑偟偨偑丄徍榓侾俇擭偵埫嫈攔悈偑偱偒偰偐傜偼丄偙偺抧嬫傕姡揷偵側傝傑偟偨丅偙偺偁偨傝偼幖揷偱偟偨偑丄僋儘偼恖偑曕偗傞偔傜偄偵抧柺偼寴偐偭偨偦偆偱偡丅

俇丂僯僆僘儈

丂埲慜偺擾嶌嬈偼恖庤偑偐偐傝丄庢傝擖傟丒扙崚傪偡傑偡偺偵搤傑偱偐偐傝傑偟偨丅曚偑廫暘偵姡偐側偔偰傕丄愥偑崀傝弌偣偽偡偖偵庢傝擖傟傑偟偨丅揤婥偑傛偗傟偽敿寧丄埆偗傟偽俀侽擔掱姳偟偰偐傜拫娫偵僀僱傾僎偟偰丄栭偵僐僀偩偦偆偱偡丅僀僱傾僎偲偼丄姳偟偨堫傪庢傝擖傟傞偙偲偱丄僐僌偲偼扙崚偡傞偙偲偱偡丅丂

丂僀僱傾僎偟偨堫偼丄僫僈儎偲偄傢傟傞擺壆偵丄僟儞僐僤働偲偄偆攏幵傪巊偭偰塣傃傑偟偨丅僟儞僐僤働偼巐椫偺攏幵偱偡丅徍榓偵偼偄偭偰偐傜偼擇椫幵偑偱偒丄傂偔偺傕攏偐傜媿偵偐傢傝傑偟偨丅媿偼偸偐傞傓強偱傕暯婥偱巇帠傪偟傑偟偨丅怴揷抧嬫偱偼丄壠偼媢偺忋偵寶偰傑偟偨丅峖悈偵憳偆偐傜偱偡丅僫僈儎傕媢偺忋偵偁傝傑偡丅偦偺偨傔偵媫側嶁傪塣偽側偗傟偽側傝傑偣傫偱偟偨丅幵偺側偄壠偱偼丄攏偺椉懁偵偮偗偰塣傃傑偟偨丅攏偼堦壠偱偩偄偨偄擇摢帞偭偰偄傑偟偨丅

丂塣偽傟偨堫偼僯儚乮嶌嬈応乯偵僀僫僯僆傪愊傒傑偟偨丅崅偝偼堦擇広埵丄捈宎偼堦娫敿埵偱偟偨丅敆挰怴揷偺俽偝傫戭偱偼丄侾俆嶳傕偱偒偨偦偆偱偡丅僀僫僯僆傪愊傓応崌丄壓偵偼儚儔傪晘偒丄摢偵偼儃僢僠偲偄偆儚儔偺朮巕傪偐傇偣傑偟偨丅偙偺儃僢僠偼塉傛偗偱偡丅曚傪撪懁偵偟偰廳偹傞偺偱丄堫懇偼奜偵岦偐偭偰幬傔偵愊傑傟傞偙偲偵側傝傑偡丅偦偺偨傔丄塉悈偼奜懁傊棳傟棊偪傑偟偨丅扙崚偼丄愥偺崀傞崰偐傜巒傔傜傟丄媽惓寧偵偼扙崚偑廔傢傝傑偟偨丅

丂偦偺摉帪偼丄廐偺挿塉偑夁偓偰偐傜堫傪姞偭偨偺偱丄姞偭偰偄傞偆偪偵偁傞掱搙丄曚偑姡偄偰偄偒傑偟偨丅姞傞偺偵丄堦儢寧偔傜偄偼偐偐傝傑偟偨丅壖偵丄堦斀傪擇恖偱姞傞偲偡傟偽丄敿寧掱偐偐傞嬶崌偱偡丅扙崚偼丄侾侾寧屻敿偐傜惓寧侾俆擔崰傑偱懕偒丄媽惓寧乮怴楋偺俀寧乯偵堫巇帠偑堦捠傝廔傢傝丄惓寧傪寎偊傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

俈丂偦偺懠

丂堫姞傝偺慜偵媨忛挰偱尒傜傟傞傛偆側僀儃儕僉儕傪愗傞偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅堦柺悈怹偟偱丄摴傗宭偑摢傪弌偟偰偄傞偔傜偄偱丄攔悈偟傛偆偵傕悈傪棳偡偲偙傠偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂傢傜壛岺偡傞偨傔偵丄偁傞偄偼暷偺曐懚偺偨傔偵丄堫偺姡憞偵廫暘婥傪尛偄傑偟偨偑丄惌晎偵嫙弌偡傞暷偼丄偁傑傝姡憞偝偣側偄偙偲傕偁傝傑偟偨丅擺傔傞帪偼丄愇悢偱應傞偺偱丄姡偔偲僈僒偽傜偢廳偔傕側偔側傞偐傜偩偲丄徫偄側偑傜榖偟偰偔偩偝偄傑偟偨丅

丂傢傜偼僫僈儎偵愊傫偱偲偭偰偍偒傑偟偨丅側傢岺応傗忯岺応偺恖偑攦偄偵棃傞偐傜偱偟偨丅

丂乮俁乯丂媨忛導撿嫿挰偱偺挷嵏

侾丂奣嫷

丂撿嫿挰偲偼媨忛導拞晹丄墦揷孲偺挰偱偡丅侾俋俈侽擭摉帪恖岥偼俉侽侾侾恖丅柭悾愳偺壓棳偲埉嶳媢椝偲偺娫偺幖抧懷偵偁傝丄廤棊偼柭悾愳偺帺慠掔杊偵増偭偰堦楍偵暲傫偱偄傑偡丅摴楬偵増偭偰悈楬偑棳傟傞條偼丄悈嫿偺庯偝偊偁傝傑偡丅

俀丂抧姳偟

丂撿嫿挰偵偍偄偰偼丄屆偔傛傝抧姳偟偑峴傢傟偰偄傑偟偨丅僜儔僞僥偺偙偲偱偡偑丄偙偙偱偼儃僢僠僟僥偲屇偽傟偰偄傑偡丅偼偠傔偼曚傪忋偵偟偰姳偟傑偡偑丄侾侽擔傎偳偡傞偲師偵儌僪僂僄偲偄偭偰丄儚儔偺晹暘傪忋偵偟偰姳偟懼偊傑偡丅偙傟傕摨偠偔侾侽擔傎偳姳偟傑偟偨丅撿嫿挰壓擇嫿偺俷偝傫偑巕偳傕偺崰偵峴傢傟偰偄偨曽朄偱偡偑丄戝惓帪戙傑偱偙偺曽朄偑峴傢傟偰偄傑偟偨丅傑偨丄偙傟偲偼媡偵丄弶傔偵儚儔偺晹暘傪姡偐偟丄栺堦廡娫屻偵偙傟傪媡偵偟偰丄揤岓偵傕傛傝傑偡偑丄侾丒俀廡娫偔傜偄曚偺晹暘傪姡偐偡曽朄傕偁傝傑偟偨丅偙偺応崌丄榋攃偢偮僋儘乮宭乯偵棫偰傑偟偨丅

丂懠偵偼巐妏庢傝丄嶰妏庢傝偲偄偆偺傕偁傝傑偟偨丅曚傪撪懁偵側傞傛偆偵偟丄捈愙塉偑摉偨傜側偄傛偆偵偡傞偨傔偱偡丅擇廡娫偔傜偄姳偟傑偟偨丅摨挰擇嫿偺俬偝傫偺晝恊偺帪戙傑偱峴傢傟偰偄傑偟偨丅徍榓偺弶傔崰偺偙偲偱偡丅

丂埲忋丄抧姳偟偼斾妑揑姡偄偨揷偱峴傢傟偨曽朄偱偡丅僸僪儘偲偄傢傟偰偄傞幖揷偱偼丄峐偑巊梡偝傟偰偄傑偟偨丅嶰広娫妘偵僋僀偐僞働傪抧柺偵撍偒棫偰傑偡丅抧柺偲偼揷偺柺偱偡丅僞働偐儚儔撽傪墶偵搉偟偰堫傪妡偗傑偡丅廳偝偱偢傝棊偪傞偙偲偼側偐偭偨偦偆偱偡丅懠偵偼僋僀僈働傕峴傢傟偰偄傑偟偨丅幖揷偵僋僀傪棫偰偰姳偟傑偡丅抧姳偟偵偡傞偨傔偵宭傪巊偆応崌丄僂儚僌儘乮忋宭乯傪巊偆偲偄偆寛傑傝偑偁傝傑偟偨丅椬偺揷偲宭偱愙偟偰偄傞応崌丄宭偺巊梡尃偺栤戣偑婲偙傝傑偡丅僂儚僌儘偲偼愳偺乮偙偙偱偼彫愳乯忋棳傛傝偺僋儘偺偙偲傪偄偄傑偡丅

俁丂僋僀僈働

丂屆偔柧帯丒戝惓偺崰偐傜丄僋僀傪巊偭偨堫偺姳偟曽偑偁傝傑偟偨丅偍傕偵抧姳偟偱偒側偐偭偨暘偲偐丄幖揷偺偨傔僋儘偵抧姳偟偱偒側偐偄応崌偵梡偄傜傟傑偟偨丅僋僀偺偐傢傝偵挿偝幍広傎偳偺僇儔僟働傪梡偄偨応崌傕偁傝傑偟偨丅

丂僋僀僈働偝傟偨僀僱偼丄儂僯僆偲尵偄傑偟偨丅儂僯僆偵梡偄傜傟傞僋僀偼丄嶳傪傕偮恖偼帺暘偺嶳偐傜偲偭偰偒傑偟偨偑丄懡偔偼嶳傪傕偮壠偐傜攦偄傑偟偨丅尰嵼偼擾嫤偐傜攦偭偰偄傞偦偆偱偡丅乮侾俋俉侽擭帪揰乯偪側傒偵丄堦杮栺俈侽侽墌偱丄堦斀偵俁侽杮巊偄傑偡丅擇挰偺揷傪傕偪僴僒嵽傪堦搙偵懙偊傞偲側傞偲丄俀侽亊俁侽亊俈侽侽墌偱係俀枩墌偐偐傞偙偲偵側傝傑偡丅僋僀偼侾俆丒俇擭偼巊偊傑偡丅

丂嶌傝曽偼弶傔偵丄僋僀傪揷偵棫偰傑偡丅僣僫僊偲偄偆墶朹傪擇僇強寢傢偊傑偡丅妡偗偨僀僱偑偦傟埲忋壓傊壓偑傜側偄偨傔偱偁傝丄堫懇偺娫妘傪偮偔傞偨傔偱傕偁傝傑偡丅寗娫偑偁傟偽晽捠偟偑傛偔側傝丄姡偒傕憗偔側傝傑偡丅僣僫僊偑朹偱側偄応崌傕偁傝傑偟偨丅儚儔傪敍傞偺偱偡偑丄偙偺応崌丄儚儔偑姡偄偰偔傞偲愜傟嬋偑偭偰丄忋偵妡偗偨堫懇偑悅傟偰偒偰丄曚偑抧柺偵偮偔偲儌僄儖乮夎傪偩偡乯偺偱偁傑傝傛偄曽朄偱偼側偐偭偨丅

丂僸僪儘偑傂偳偔偸偐傞応崌偵偼僋儘偵搚傪惙偭偰僀僫僌僀傪棫偰傑偟偨丅僋僀傪埨掕偝偣傞偨傔偱偡丅

丂堫姞傝偼侾侽寧偺敿偽崰偱丄姞偭偨傜弴師姳偟偰偄偒傑偟偨丅敿寧埲忋姳偡偺偱丄僀僱傾僎乮庢傝擖傟傞乯偡傞偺偼侾侾寧偺帪塉傟傞崰偱偟偨丅擭偵傛偭偰偼愥偺崀傞崰傑偱姳偟偨偙偲傕偁傝傑偟偨丅僀僱傾僎偺屻丄僋僀偼僋僀僑儎偵偟傑偄傑偟偨丅僋僀偺嵽椏偼悪偺栘偱偟偨丅傑偭偡偖偱巊偄傗偡偔丄娫敯嵽偲偟偰傛偔弌夞傝傑偟偨丅娫敯嵽偼巊梡偡傞僋僀慡懱偺俉妱偱丄俀妱偼梡嵽偺忋偺嵶偄晹暘偱偡丅梡嵽偲偼丄嶳偐傜敯傝偩偝傟偨嵽栘偺丄忋偺嵶偄晹暘偱丄惢嵽偺嵺巊偊側偔側傞晹暘偱偡丅徍榓偵側偭偰偐傜抧姳偟偼側偔側傝丄儂僯僆偑堦斒揑偲側傝傑偟偨丅丂

係丂僸僪儘

丂撿嫿挰偼幖揷偑懡偔偁傝傑偟偨丅崢傑偱愽偭偰偟傑偆揷傕偁傝傑偟偨丅偙偆偄偭偨幖揷傪僸僪儘偲偄偄傑偡丅柭悾愳偑偦偽傪棳傟丄偨傃偨傃憹悈偟偨偙偲丄傑偨儎僕偲偄偆幖抧傪奐崵偟偨偙偲傕偁偭偰丄偐側傝偸偐傞傫偩揷偱偟偨丅

俆丂偦偺懠

丂堫姞傝偺帪婜偼丄憗堫偱俋寧偺俀侽擔崰偐傜丄斢堫偺応崌偼侾侽寧偺弶傔偐傜偱偟偨丅僀僱傾僎偝傟傞偺偼丄偟偖傟傞侾侾寧夁偓偱偟偨丅姳偝傟偨堫偼丄攏偺攚偵壸埰傪偮偗偰塣傃傑偟偨丅堦搙偵侾俀丒俁娵偖傜偄塣傃傑偟偨丅徍榓偺弶傔崰傑偱偳偺壠偱傕堦摢偼昁偢攏傪帞偭偰偄偰傕偺偱偟偨丅

丂僯儚偵塣傫偩傜丄僀僫僯儂偵偟傑偡丅僀僫僯儂偵愥偑愊傕傟偽丄抾傗傎偆偒偱扏偄偰棊偲偟傑偟偨丅僀僫僯儂偵偐傇偣傞朮巕偺偙偲傪儃僢僠偲偄偄丄撽傪傑偄偰敍傝晅偗偰丄壓偺堫偲嶰僇強偱敍偭偰屌掕偝偣傑偟偨丅晽偱旘偽偝傟側偄傛偆偵偡傞偨傔偱偡丅

丂扙崚偼壠偺拞偱峴偄傑偟偨丅扙崚偡傞偙偲傪僐僌偲偄偄傑偡丅僐僀偩儚儔偼丄儚儔愱梡偺僯僆偵愊傑傟傑偡丅偙傟傪僇儊僯僆偲偄偄傑偟偨偑丄嵟嬤偼彫壆偵愊傫偱偄傑偡丅

丂儚儔偼搤巇帠偵巊偄傑偡丅儚儔偱昒傪曇傫偩傝丄撽傪側偭偨傝偟傑偡丅傑偨丄壠抺偺帞椏丒晘偒儚儔偵傕梡偄傑偡丅堫姡憞偺昁梫偼丄曚偩偗偱側偔儚儔偺棙梡偵偲偭偰傕戝愗側偙偲偱偟偨丅

丂徍榓侾俈丒俉擭崰傛傝丄攏傛傝傕媿傪帞偆擾壠偑懡偔側傝傑偟偨丅媿偼斏怋梡偱偁傝丄偍偟傑偄偼怘梡擏偵側傞偺偱丄暃廂擖偑婜懸偱偒傑偡丅攏傪帞偭偰偄偨帪戙偼丄攏偱揷婲偙偟傪偟傑偟偨偑丄媿傪帞偆傛偆偵側偭偰偐傜偼偦傟傕媿偵偐傢傝傑偟偨丅

俇丂僴僰僉

丂撿嫿挰擇嫿偵偼丄壆晘椦偲偟偰僴儞僲僉偑怉偊傜傟偰偄傑偡丅撿嫿挰偱偼僴僰僉偲偄偄傑偡丅壆晘椦偵偼僴僰僉偺傎偐偵働儎僉丄僸僶丄僗僊側偳偑棙梡偝傟偰偄傑偡丅撿嫿偼晽偑嫮偄偲偙傠偱偁傝丅戜晽偺旐奞傕偨傃偨傃偁傝丄搤偵偼栘屚傜偟偑嫮偔悂偔抧堟偱偡丅壆晘椦偼杊晽椦偺栶栚偑偁傝傑偟偨丅愴慜傑偱偼丄揷傪傕偮壠偼傒側壆晘椦傪怉偊偰偄傑偟偨丅僴僰僉偼杊晽椦偲偟偰偩偗偱側偔丄恉偲偟偰傕傑偨僴僒僊偲偟偰傕梡偄傜傟偰偄傑偟偨丅摴楬増偄偵栘棫偑棫偪暲傇偺偼偦偺偨傔偱偡丅柧帯帪戙傑偱丄摿偵擥傟偨堫傗妡偗姳偡応強偑側偄堫偼丄棫栘偺巬偵妡偗姳偡偙偲傕偁傝傑偟偨丅妡偗傞丄偲偄偆傛傝偼柍憿嶌偵堷偭偐偗偰姳偟偰偍偔丄偲偄偭偨姶偠偱偟偨丅

丂僴僰僉偵抾偞偍傪傢偨偟偰堫傪姳偡偙偲傕偁傝傑偟偨丅墶偵傢偨偡僞働偺抜悢偼丄俇丆俈抜偔傜偄偱偟偨丅僴僰僉偵妡偗姳偡偺偼丄姡偒傗偡偐偭偨偑丄堦斒偵偼抧姳偟偑庡偱偟偨丅揷偐傜壆晘傑偱塣傇偺偑戝曄偱偟偨偟丄斀悢偑懡偄偺偱僴僒僊偩偗偱偼懌傝側偐偭偨偐傜偱偡丅

姞傝庢偭偨偽偐傝偺堫偼丄悈暘傪懡偔娷傫偱廳偔丄偦偺偨傔堦扷抧姳偟偵偟偰丄寉偔側偭偨偲偙傠偱塣斃偡傞偺偑晛捠偱偟偨丅幵偺側偄帪戙偼丄攏傕偁傝傑偟偨偑丄傢偢偐侾丆俀摢偺攏偵塣偽偣傞偩偗偱偼偼偐偳傜偢丄偳偆偟偰傕恖偑扴偖偟偐側偐偭偨偦偆偱偡丅揷偐傜壆晘椦傑偱塣傇偺偼戝曄側巇帠偱偟偨丅

丂偦傟偱傕丄僸僪儘偱擥傟偺傂偳偄堫偲偐丄摿偵帺暘偺偲偙傠偱怘傋傞斞暷傪偲傞堫傪僴僒僊偵妡偗偰姳偟傑偟偨丅懡偔偼妡偗傜傟偢丄堫堦斀晹偔傜偄偱偟偨丅

丂僴僒僊偑撿嫿偱堦斒揑偵側傜側偐偭偨棟桼偵偮偄偰丄撿嫿挰擇嫿偺俬偝傫偵榖偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅僴僰僉偵妡偗偰姳偡偺偼丄嵟弶扤偐巒傔偨偐暘偐傜側偄偑丄戝惓枛婜偺巕偳傕偺崰偵偼尒傞偙偲偑偱偒偨丅側偤峀傑傜側偐偭偨偐丄徻偟偔偼暘偐傜側偄偑丄棫栘偺偨傔擔堿偑偱偒傞偐傜偱偼側偄偐丅姦偄抧曽側偺偱丄僀僱偺惗堢偑抶傟傞偍偦傟偑偁傞丅偩偐傜丄怴妰導偺傛偆偵丄揷偺拞偵栘傪怉偊傞偙偲傪偟側偐偭偨偺偱偼側偄偐丅壆晘偺傑傢傝偵栘傪怉偊傞偲側傞偲丄応強偑尷傜傟傞偺偱懡偔偼怉偊傜傟側偔丄偦偺偨傔懡偔偼姳偣側偄丅偦偺偨傔偵丄抧姳偟傗朹妡偗偑拞怱偵側偭偨丅師偓偵梩偱偁傞丅梩偑棊偪傞偲戝嶈暯栰偼姦偄抧曽偱傕偁傝丄晠傝偵偔偄丅偡傞偲揷偵僈僗偑弌偰丄堫偺惗堢偑埆偔側傞丅崻偑傗傜傟傞丅尰嵼丄僐儞僶僀儞偱姞傞偲丄儚儔偑僶儔僶儔偵側偭偰晘偐傟傞偑丄曻偭偰偍偔偲傗偼傝僈僗偑偱傞偦偆偱偡丅廫暘偵搚偵側傜側偄偐傜偱偡丅

丂僴僰僉偼丄斀悢偺彮側偄擾壠傗僀僱偑傂偳偔擥傟傞僸僪儘傪傕偮偑僋僀傪攦偆宱嵪揑梋桾偺側偄擾壠偑棙梡偟傑偟偨丅僴僒嵽偵僞働傪梡偄側偄偱丄儚儔撽傪梡偄偨偺偱丄僴僒嵽偑帺媼偱偒偨偐傜偱偡丅暘壠偟偨擾壠偼昻偟偔丄偄偞偲偄偆偲偒偵栘傪愗偭偰恉偵偟偰攧傞偨傔偵怉偊偨壠傕偁傝傑偟偨丅僴僰僉偼幖抧偵嫮偔丄惉挿傕憗偔丄巬偑偨偔偝傫偱偰丄崻傕忎晇側偺偱丄壆晘椦偵岦偄偰偄傑偟偨丅昁梫側傜偽怢傃偡偓偨巬傪愗偭偰丄暟偒暔偵偟傑偟偨丅

擇丂嶳宍導偺堫偺姡憞朄

乮侾乯丂懞嶳巗丒戝愇揷挰偵偍偗傞挷嵏

侾丂奣嫷

丂懞嶳巗偼嶳僲撪丄戝愇揷挰偼師擭巕傪挷嵏偟傑偟偨丅偦傟傜偼梩嶳偺杒搶偵埵抲偟丄偲傕偵嶳娫偺廤棊偱丄愥怺偄偲偙傠偱偡丅師擭巕偺桼棃偼丄搤偺娫愥偵暵偞偝傟丄擭偺曢傟偵惗傑傟偨巕偼丄傛偔弔偵側傜側偄偲栶強偵撏偗傜傟側偐偭偨偙偲偵傛傝傑偡丅

俀丂僴僔僃

丂僴僔僃偲偄偆偺偼丄僴僙偺偙偲偱偁傞丅僴僔僃偼傑偨丄僴僔僃僈働偲傕偄偆丅偦傟偧傟丄嶳娫偺戲偺偨傔丄晛抜偐傜晽偑庛偔堫偑姡偒偵偔偄抧堟偱偡丅堫懇偑廳側傞晹暘偑懡偄僋僀僈働偱偼丄堫偑姡憞偟偵偔偄丅偦偙偱丄峀偘偰姳偡偙偲偑偱偒傞僴僙傪峴偄傑偟偨丅僋僀僈働偼僴僙傪慻傓昁梫偑側偔娙曋偱偡偑丄堫懇傪妡偗懼偊傞庤娫偑偐偐傝傑偡丅傑偨丄榤傪昁梫偲偡傞偨傔丄廫暘偵姡偐偝側偗傟偽側傜側偄偺偱丄堫壦偑峴傢傟偰偄傑偟偨丅暷偺惗嶻検偑掅偄嶳懞偱偼丄儚儔傕婱廳偱偟偨丅

丂堫偼俋寧枛偵姞傜傟丄僴僙儐僀乮僴僙傪慻傓偙偲乯傪峴偄傑偟偨丅慻傓偲偒偵偼俀暘俆棦偺懢偄撽傪梡偄傑偟偨丅姞偭偨傜丄僋儘僞僥偲偄偆抧姳偟傪峴偭偰偐傜僴僙偵妡偗傑偟偨丅抧姳偟傪峴偆偲敿暘偺廳偝傑偱寉偔側傝丄塣傃傗偡偔側傝傑偟偨丅僴僙偵妡偗傞偙偲傪乬僀僱僣僟僔乭偲偄偄傑偡丅乬僣僟僗乭偲偼丄抧堟偱乬僔僟僔僥働儘乭偺傛偆偵巊梡偟傑偡丅乬儓僑僔僥働儘乭偺堄枴偱偁傝丄乽傕偺傪庤偺撏偔偲偙傠偵嬤偯偗偰傎偟偄乿偲偄偆堄枴偱偡丅僴僙傪妡偗傞偲偒丄僴僔僑偺忋偵堦恖丄壓偵堦恖偄偰丄忋偵偄傞恖偵堫傪搳偘偰搉偟偰偁偘傑偡丅忋偵偄傞恖偼墶偵搉偟偨抾偞偍偵妡偗偰偄偒傑偡丅偙偺応崌丄乬僔僟僗乭偲偼乽搳偘偰傗傞乿偲偄偆堄枴偱偡丅晇晈偱峴偆偙偲偑懡偔丄忋偵偄傞偺偑晇丄壓偵偄偰僔僟僗傕偺偼墱偝傫偺栶妱偱偡丅偟偐偟丄壓偐傜搳偘偰傗傞偺偼戝曄擄媀側嶌嬈側偺偱丄搳偘傞偐傢傝偵娖傪巊偆偙偲傕偁傝傑偟偨丅娖偺愭偵擇屢偺巬傪寢傢偊丄偦偙偵堫傪堦懇偯偮堷偭偐偗偰梘偘傑偡丅挿栘偼帺暘偺傕偮嶳偐傜嵦偭偰偒傑偡丅栘偼僗僊偺娫敯嵽偱偡丅墶偵搉偡偺偼抾偞偍偱偡丅僴僙僟働偲偄偄傑偡丅嵟嬤偼娭搶曽柺偺僞働傪擾嫤傪捠偠偰峸擖偟偰偄傑偡丅

丂僴僙偼姞傝庢傝屻偺揷偵慻傒棫偰傑偟偨偑丄偦偙傪僴僔僃僶偲偄偄傑偟偨丅揷偺宭傗摴偽偨偵慻傒棫偰丄幾杺偵側傜側偗傟偽挿栘傪棫偰偭傁側偟偵偟偰偍偒傑偟偨丅杮棃偼曅偯偗偰偍偔偺偑傛偔丄塉晽偵摉偰偭傁側偟偱偼挿帩偪偟傑偣傫偱偟偨丅偐偨偯偗側偄偺偼乽僸儎儈乿乮側傑偗傕偺乯偱偡偑丄嶳偑懡偔偟偨偑偭偰嵽椏偑庤偵擖傝傗偡偐偭偨偐傜偱偟傚偆丅杮棃偼丄戝偒側栘偺壓偵婑偣偰丄棫偰偐偗偰偍偒傑偟偨丅栘偺栁傒偼嶱偺栶妱傪偟傑偟偨丅棫栘傪巊傢偢丄宭偺榚偵墌悕忬偵棫偰偐偗偰偍偔擾壠傕偁傝傑偟偨丅

俁丂僋僀僈働

丂嶳僲撪偱傕師擭巕偱傕僋僀僈働偼椺奜偱偟偨丅暯扲晹偺惣嫿偱偼丄僋僀僈働偑堦斒揑偱偡偑丄嶳娫偱擔徠帪娫傕抁偔丄晛抜晽傕悂偐側偄椉抧嬫偱偼丄僋僀僈働偼峴傢傟偰偄傑偣傫丅偨偩丄姳偡偲偙傠偑側偔側偭偨堫傪僋僀偵妡偗傞偙偲偑偁傝傑偟偨丅偦偺応崌媨忛導偺僋僀僈働偺傛偆偵懌偼偮偗傑偣傫偱偟偨丅掙偺晹暘偼抧柺偵偮偄偰姡偒偑晄廫暘偱丄儚儔偑巊偊側偔側傞偐傜偱偡丅傓偟傠丄抧柺偵偮偐側偄傛偆偵棧偟偰妡偗偰偄偒傑偟偨丅

係丂堫壦栘

丂僴僙傪偮偔傞偲偒挿栘傪巊傢偢偵棫栘傪棙梡偡傞応崌偑偁傝傑偡丅偙傟傕僴僔僃偲偄偄傑偡丅偙偺曽朄偼梋傝尒傜傟偢丄嶳僲撪偱俀丒俁尙丄師擭巕偱俀尙掱搙偺壠偑峴偭偰偄傑偟偨丅庽庬偼僗僊傗棊梩徏偱偡丅挿栘傪慻傒棫偰傞庤娫偑梫傜側偄僴僙偺岺晇偱偡偑丄嶳僲撪偺俬偝傫戭偺応崌丄揷偑偑偗偺忋偵偁傞偺偱丄愳偐傜偺撍晽偱僴僙偑搢傟偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅偦偙偱丄棫栘傪棙梡偟傑偟偨丅杮棃偼奟偑曵傟傞偺傪杊偖偨傔偵怉偊偰偄偨栘偱偟偨丅棫栘偺僴僙偼挿栘傪曅偯偗傞庤娫偑梫傝傑偣傫丅

丂棫栘偵捈愙僴僙僟働傪寢傢偊傞偺偱偼側偔丄棫栘偐傜嶰広傎偳棧偟偨偲偙傠偵挿栘傪棫偰偰丄棫栘偲挿栘偲偺娫傪墶栘偱寢傢偊偰丄挿栘傪屌掕偝偣傑偡丅偁傞偄偼丄挿栘傪捈愙棫栘偵寢傢偊傞応崌傕偁傝傑偡丅俬偝傫偼慜偺傗傝曽偱偁傝丄僗僊偺棫栘係俋杮偺偆偪丄栺俉杮偛偲偵棫栘偲挿栘傪捈愙寢傢偊偰偄傑偟偨丅捈愙寢傢偊偨棫栘傪僞僥僉偲偄偄傑偡丅僴僒僊偑堦斒揑偵側傜側偐偭偨偺偼丄棫栘偱擔堿偑偱偒傞偐傜偱偡丅嶳娫偺偨傔暯抧傛傝傕擔徠帪娫偑彮側偔丄偦偺暘塭嬁偑戝偒偔側傝傑偡丅揷偺拞偵僴僒僊傪怉偊偨応崌丄懠恖偺揷傕擔堿偵側傞偐傜晄搒崌偱偟偨丅僴僒僊傪怉偊偰偄傞偲偙傠偼丄帺暘偺揷偺抂偱丄懠恖偺揷偲愙偟偰偄側偄偐丄帺暘偺嶳偺摴偽偨偱偡丅

俆丂偦偺懠

丂戝惓帪戙傑偱丄僇僫僐僊偁傞偄偼僟僀僐僊偲偄偆愮帟偙偒傪巊偭偰扙崚偟傑偟偨丅擾斏婜偼朲偟偔挬偼係帪偵婲偒偰巇帠傪偟傑偟偨丅傑偩埫偄偺偱採摂傪偮偗偰僀僱傪偟傚偄丄僴僔僃僶乮姡憞応強乯傑偱塣傃傑偟偨丅徍榓俀侽擭偵傛偆傗偔師擭巕偵傕揹摂偑偮偒傑偟偨丅幒撪偼儔儞僾偱偦傟偲斾傋傞偲拫娫偺傛偆偵柧傞偄偺偱僔僑僩僔僫儞僱乮巇帠傪偟側偗傟偽側傜側偄乯偲巚偭偨偦偆偱偡丅偦偙偱丄揹婥戙偺偨傔偵偦偺柧偐傝傕偲偱撽傪側偄傑偟偨丅巕偳傕偺帪偼枅擔儂儎傒偑偒傪偝偣傜傟傑偟偨丅儂儎偵偼巕偳傕偺庤偟偐擖傜側偄戝偒偝偱偟偨丅

丂嶳僲撪丄師擭巕偲傕偵斀悢偑彮側偐偭偨偺偱僯僆偵偼愊傓傎偳傕側偔丄姡憞偑嵪傫偩傜彫壆偵傕偭偰偄偭偰偡偖偵扙崚偟傑偟偨丅

乮俀乯丂斞朙挰偵偍偗傞挷嵏

侾丂奣嫷

丂斞朙挰偼嶳宍導惣抲帓孲孲偵偁傞挰偱偡丅侾俋俆俉擭偵斞朙懞偑拞捗愳懞傪曇擖偟挰惂偑巤峴偝傟傑偟偨丅侾俋俈侽擭偺恖岥偼侾俀丆侾俀俋恖偱偡丅挰偺杒偵偁傞挿堜杶抧偵攱惗偲偄偆拞怱廤棊偑偁傝傑偡丅暷嶁慄偑捠偠傞敀愳増偄偵悈揷抧懷偑峀偑偭偰偄傑偡丅撿偺媽拞捗愳懞抧堟偼斞朙嶳偺搊嶳楬偑偁傝丄栘嵽偺嶳抧偱傕偁傝傑偡丅

俀丂僀僱僶僙

丂斞朙挰庤偺巕偵偼堫壦傪僀僫僶僙偲偄偄傑偡丅棫栘傪棙梡偟偨傕偺傕丄挿栘傪慻傒棫偰偰偮偔偭偨傕偺傕偲傕偵僀僫僶僙偲屇傫偱偄傑偟偨丅庤偺巕偱偺堦斒揑側堫偺姳偟曽偼丄儂僜僉乮挿栘偺偙偲乯傪慻傒棫偰偨傗傝曽偱偟偨丅儂僜僉偼僗僊偺娫敯嵽傪梡偄傑偡丅帺暘偺嶳偐傜嵦偭偰偒傑偡丅棫栘傪棙梡偟偨僀僫僶僙偼奨摴増偄偵暲傫偩悪栘棫傪巊偄傑偡丅

丂堫姞傝偼廐偺斵娸夁偓偐傜巒傑傝傑偟偨丅堫姞傝偵偼俀侽擔傎偳偐偐傝傑偟偨丅姞偭偨堫偼丄僴僙偵憗偗傟偽侾侽擔丄晛捠偼侾俆擔傎偳姳偟傑偟偨丅揤岓偑埆偗傟偽傕偭偲偐偐傝傑偡丅僴僙偵愥偑偐偐傞擭傕偁傝傑偟偨丅搤埻偄傗敤巇帠偑廔傢偭偰偐傜扙崚傪巒傔傑偟偨丅撍晽偵傛偭偰僴僙偑搢傟傞偙偲傕偁傞偺偱丄侾娫娫妘偱僒僒僄傪巟偊偰偍偒傑偡丅偝傜偵僒僒僄偺崻尦偵僋僀傪懪偪晅偗偰撽偱寢傢偊偰偍偒傑偡丅僴僙偼侾侽乣侾侾抜偑堦斒揑側崅偝偱偟偨丅

丂堫偑姡憞偡傞偙偲傪僸儖傛偄偄傑偡丅乬僸僢僞僇儔儓僙儘僴乭偲偼乽姡偄偨偐傜庢傝擖傟側偝偄乿偲偄偆堄枴偱偡丅帟偱姎傫偱僷儕僢偲壒傪棫偰偰婥帩偪傛偔妱傟傟偽姡憞偑廫暘偱偟偨丅

俁丂抧姳偟

丂庤偺巕偱偼僸僪儘偲偄傢傟傞幖揷偑懡偔偁傝傑偟偨丅旼壓丄偲偙傠偵傛偭偰偼戁愗傟傑偱揇偵傕偖傝傑偟偨丅偦偺傛偆側揷偱偼僀僫僶僙偵妡偗偰姳偟傑偡丅晛抜姡偄偰偄傞揷偱偼抧姳偟偑峴傢傟傑偟偨丅抧柺偑姡偄偰偄傞偺偱揷偵峀偘偰姳偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅挬業偑偁偑偭偰偐傜峀偘偰姳偟丄梉曽庢傝擖傟偰儂儞僯僆偵偟偰偍偒丄梻挬嵞傃姳偟傑偡丅

丂柧帯帪戙偼崱傛傝傕幖揷偑懡偐偭偨偺偱丄姳偡応強偵崲傝傑偟偨丅偦偙偱僀僫僶偲偄偆栰尨偵抧姳偟傪峴偄傑偟偨丅曚傪壓偵偟偰峀偘偰姳偟傑偡丅僀僫僶偼帺暘偺帩偪嶳偺幬柺偱偡丅

丂抧姳偟偼憗偔偰俆乣俇擔丅抶偔偰俈乣俉擔傎偳姳偟傑偟偨丅姡偄偨傜壠偵庢傝崬傒丄傑偨師偺堫傪姳偡偲偄偭偨嬶崌偱偟偨丅栭儂儞僯僆偵愊傓偺偼丄峀偘偨傑傑偵偟偰偍偔偲丄業偑晅偔偐傜偱偡丅嶳娫偺偨傔晽偑側偔丄拫偲栭偺婥壏嵎偑寖偟偄偺偱業偑懡偔偱傑偡丅

丂抧姳偟傪僇僲僐僟僥偲偄偄傑偡丅悺摲偵懇偹傞偺偼僉僱僞僶偲偄偄傑偡丅僉僱僞僶偼棫偰偨偲偒曚偑峀偑傝偵偔偄偺偱丄僇僲僐僞僶偵偟傑偡丅堫傪擇偮偺懇偵暘偗偰岎嵆偝偣偰敍傝傑偡丅偙偆偡傞偲抧柺偵庤寉偵峀偘傞偙偲偑偱偒傑偡丅

係丂僋僀僈働

丂嶳娫偼晛抜晽偑庛偔丄擔徠帪娫偑彮側偔丄栭偼儌儎偑偨偪丄業傕崀傝傑偡丅偦偺傛偆側庤偺巕偱偼丄僋僀傪巊偭偰傕廫暘偵偼姡偒傑偣傫丅偦偺偨傔庤偺巕偱偼僋僀僈働偼峴傢傟傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟丄嵟嬤丄棦慜乮斞朙挰偺暯抧乯偐傜壟傪傕傜偭偨壠偱偼丄僋僀僈働傪偡傞偲偙傠傕偁傝傑偡丅棦慜偼僋僀僈働偑峀偔峴傢傟偰偄傑偡丅姷傟側偄壠偱偼僋僀僈働偺媄弍傪傕偨側偄偺偱丄僋僀偵妡偗偰傕抧柺偵偢傝棊偪偰丄側偐側偐偆傑偔偄偐偐偭偨偦偆偱偡丅堦斣傛偔姡偔偺偼僀僫僶僙偱偡丅傑偨丄庤偺巕偼僸僪儘偑懡偔丄僋僀傪棫偰偰傕搢傟傗偡偐偭偨偦偆偱偡丅

丂

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂