尾白川渓谷(おじらがわけいこく)

デジタル一眼レフカメラを買った(Nikon D70)。今までコンパクトデジカメしか持ってなかった(それも1年程度の経験)。自分にとってはわからないことばかり。とりあえず実践だということで紅葉真っ盛りの山梨県尾白川渓谷に行く。

甲斐駒ケ岳から流れ出る尾白川は名水百選である。サントリーの工場もある。洒水の滝に続く2番目の名水百選なのでこれから滝百選のついでに名水めぐりもやっていこうかと計画中である。

|

カメラでお金を使ったので今回は山梨フリーきっぷ(立川〜大月から韮崎フリーで往復2500円)のみを購入し中央線の鈍行で韮崎駅を目指す。2時間ちょいかかったがその間車窓から紅葉を眺めることができたので別に長くは感じなかった。

韮崎からはバスに乗る。祭日でシーズン真盛りなのに乗客は自分だけ。この渓谷は最寄駅(長坂、小淵沢)からタクシーで入口まで行くのが電車を利用する人の通常のアクセス方法なのでしょうがない。今回自分は倹約なので道の駅はくしゅうで降りて入口まで1時間弱歩くコースである。車窓から尾白川が見えるが本当に透明なのでびっくりする。

道の駅(写真右)で降りて情報収集。建物のバックに甲斐駒ケ岳が見える。ここでは観光バスも含め車で満車状態である。 |

|

|

入口にひとだかりができている。なんだろうと見るとみんなポリタンク、ペットボトルに水を汲んでいる。なるほどこれ目当てで来る人がいるわけだ。自分のリュックにはほぼ満タンのvolvicがあるので帰りに汲むことにする。

さてここから入口まで甲斐駒ケ岳目指してひと歩きである(写真左)。べるが通りという田園地帯を通る。そういえば昔、F1でセナの同僚にゲルハルト・ベルガーっていたなと思い出す(5分くらいかかったが)。田んぼの脇の畦には色とりどりの野草が咲いている。家の庭には柿の木。子供のころよく見た風景だ。名水公園の入口を抜け、30分くらい歩くと杉並木の道に入る。一車線なのでバスが来ると怖い。そこを抜けると町営駐車場である。

観光バスが多い。店が一軒あり、トイレでは女性が列をなしている。なぜかというとこの渓谷は途中でトイレが無いからである。急斜面に道がつくられているため道をそれたとこで用を足すこともできない。

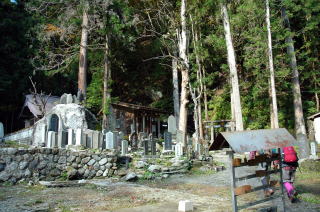

とりあえず、入口手前にある竹宇駒ケ岳神社にお参りする(写真左下)。手水舎の水は湧き水なのか下からボコボコ湧き出している。参拝道の道に水たまりがいくつかあったがそれすら透明である。

12時ちょっと前、昼飯は後にすることにして出発である。まずは吊橋(写真右下)を渡る。しばらくすると渓谷道と登山道(尾根道、途中で甲斐駒黒戸尾根登山道に続く)の分岐がある。ここでは渓谷道を登り、尾根道を下って帰ってくるというのが基本である。行く前に仕入れた情報によると疲れて渓谷道を下ってくると勢いが付いて滑落する危険があるからだそうだ。その危険性はその後明らかになる。 |

|

|

登り初めてすぐ渋滞にはまった。ツアーの団体さんも多いみたいである。よく見るとみんなリュック、登山靴、ステッキの登山のいでたちである。よく渓谷で見かけるジャケット、スラックス、ローファーのおやじやシャツ、ジーンズ、スニーカー、携帯カメラのアベックの若者があまりいない。たまにいたと思ったらその人達は逆走して戻ってきてたりしている。この道の厳しさが予想される。

渋滞の原因は定員2〜6名の多数の鉄橋や階段のせいであることがわかった。平日にくればよかったとも思うが、今さらしょうがない。

一つ目の見どころは千ヶ淵(写真右)。このあたりになると水の色が綺麗なエメラルドグリーンになる。淵の左上には滝が半分くらい見える。見たいが川に落ちないと見れない。右上の銅色した岩にも滝が流れている。 |

|

| そこからは名の無い滝がたくさんある(下)。名はないがそれぞれ立派な滝であり、付近の河原の岩の上で休憩している人も目立つ。このあたりでカメラの練習をしたりしてみる。左から2番目はシャッタースピード落とし。3番目は構図の勉強やPL(偏光)フィルターの調整。今まで持ってたデジカメではできなかったことに挑戦してみる。一番右下の滝は旭滝の手前だが渓谷道からしか見れず、なおかつ人がたくさん歩いてくるのでいいポジションで写真も撮れなかったが長い渓流爆で良かった。 |

|

次の見どころは旭滝。普通に見ると写真右手前のように左にちょっと見ることができるだけだが、増水時でなければ岩を乗り越えて滝壺まで行ける(右手前写真の人がいるところ)。今回は幸いにして行くことができた。目の前に落ちてくる滝はあまり経験が無いだけに豪快である。ただし水しぶきをおもいっきり浴びるためここではコンパクトデジカメに登場いただき右奥の写真を撮った。岩も濡れてて滑りやすい。夏にくると涼しくていいけど、この季節にはちょっと冷たい・・・。

ここからは道幅がせまく人一人通るのがやっとで谷側は切り立っている。ストック持ってる人なんか下りでストックついたところがツルっといったら死に直結である。前にガイド付きのおばあちゃんがいたが見てるだけで怖い。また歩いているときはいいが渋滞で立ち止まってると、ふらっと気が抜けて落ちそうで怖い。 |

|

|

眠気覚ましに風景写真など撮るが、道沿いに木がやたら生えているため対岸の紅葉がなかなかうまく撮れない。いい場所発見と思ったら急に渋滞が解消して流れはじめたりする。でもあまりここでの道中の撮影は控えたほうがいい。谷側ばかり見てると足を踏み外す危険がある。

長い渋滞にはまったところで右手にひっそりと百合ヶ淵がある(写真左)。こんなとこで渋滞すると撮影は出来てうれしいが怖いので早く通り抜けたい。それまで美しく感じたグリーンの水面が恐ろしく感じる。

少し歩き対岸の山側をみると白っぽい岩肌が見え、よく見ると水がわずかだが流れ落ちている。多分落差100m級の滝なのだがそんな情報は聞いたことない。この渓谷は隠し滝がたくさんあって楽しい。 |

長い渋滞のわけは急斜面であった。よく岩場で岩に取り付くというのがあるが、ここでは木の根っこに取り付いて登る。自然のものは人工的につくったものより安心感がある。とはいえ濡れた根っこで足を滑らせたりするとたちまちのうちに十数人が転落という大惨事になる。間違いなくここは逆方向から下らないほうがいい箇所である。

恐怖感と闘いながらふと前のシャツ、ジーンズ、スニーカーセットの人の足元を見ると靴紐がほどけている。「うわーっ」と思ったが注意しても紐を結べる状況ではないし、はらはらしながら登ること5分で開けた場所に出た。さっそくその人に「すみません、紐ほどけてますよ」と言ってあげたがその人は「あっそう」みたいな感じでちょっと間をおいて紐を結び始めた。ちょっと気が抜けた。小さな親切大きなお世話とはこのことか。 |

|

|

谷側に目をやると丸太が渡された畳を横に2つつなげたくらいのスペースの岩に人がしゃがんでいる(写真上、なんか妙な躍動感がある写真だなあ。ダダッと滝に突進しているような)。よくみるとそこがこの渓谷最大の見どころの神蛇滝(じんじゃたき)である(写真左)。

この滝と紅葉の美しさはいろいろな人の写真を見て知っていたので、実際に見てみたかった。まさに絶景である。グリーンの滝壺に白いきれいな筋の水が多すぎず少なすぎず3段に流れ落ちている(写真では上2段のみ)。絵を描いているおじさんがいる。自分も同じ気持ちで写真を撮る。なぜこの滝が百選に入らないのだろうか。いや、そんなことはいい。これ以上人が来てもらうと渋滞するし困る。まだ売れてないアイドルを応援するような気持ちである。 |

| この滝を見る岩場は注意が必要である。落ちれば死。一番左が写真を撮るのには絶景ポイントである。しかしこの岩の上での通り抜けは不可能である。橋はひとつ。上の写真を例にとると一番左の白い服の人が戻るには青のリュックと隣の人も戻らないといけない。多分橋の上のおじさんも戻るしかない。橋の右も2人立てる程度。じゃ次に左側にいける人はというと今立っている左側の人。右側の人はあと一歩のところで左には行けない。名作ゲーム「倉庫番」を連想させる。自分も最初はこの右側の人みたいになって満足に写真が撮れないまま出直しして再度並んだ。次はこの経験を活かし、なんとか左端をゲットした。興奮しながら恐怖の中、中腰で手の震えを抑えつつ何枚も撮った。さてご苦労さんでしたといった感じで右を見ると体育座りでどっしり腰を下ろしたカップルが携帯を滝に向けながら「このメニューでどうやるんだっけ?」とか言いながらまったりモードである。中腰で体制不利、足がちょっと痛くなってきた。体育座りに移行するのもちょっと厳しい。このまま長時間この体制でフラフラになってヨッコラショで立ち上がって立ちくらみが来たら終わり。やっべぇーと冷や汗をかく。戻るときは異常に神経を使った。 |

|

さて辺りを見るとみんな昼飯を食べている。既に2時を過ぎているので時間が無い。自分も急いでコンビニむすび2個をたいらげる。この先には分岐があり、奥に行くと不動滝、左に折れると帰りの尾根道である。時間的にもあまり不動滝方面に向かう人はいなかったがここまできたら行くしかない。あまり上り下りはないので楽であるがなんせ帰ってくる人が多く、向こうは十人くらいでこっちは一人、すれ違うために立ち止まる時間が多い。道幅が狭いのでその場でじっとしているのも怖い。

なんとか30分後に吊り橋の向こうに不動滝がみえた(写真左)。橋を渡ると滝の手前の岩場に降りることができる。さすがこの渓谷最大規模の滝。豪快である。しかし、大岩が邪魔して滝の下3分の1と滝壺は見えない。その大岩にはロープが架かっていて、若者が必死に登ろうと苦戦している。登ればこの滝のすごさを体感できるだろうが、かなり危なそうなので自分はあきらめた。 |

実は吊り橋からのほうがこの滝は眺めがよさそうだ。といってもすれ違うのもぎりぎりで人が歩くと揺れるため撮影には気を使う。下を見るとここでは綺麗な紅葉と渓谷が見える(写真下)。ここまでは川か山の上の紅葉かどっちかで両方一度に目にすることはあまりできなかった。道を戻りながら滝を振り返っていると途中で滝壺が見えるポイントを発見した。いろいろ撮影ポイントはあったがここが一番のようである(写真右)。不動滝からの帰りにすれ違った人はたった4人。陽も少しずつ傾いてきた。急いで戻る。人がいないのをいいことに再度神蛇滝に行き、一人であの岩の上に座った。今度は恐怖感もなく満足するまで眺めることができた。

帰りの尾根道はこれまでを考えれば比較的歩きやすく分岐点から30分程度で、もと来た吊り橋に出ることができた。かなり肉体的、精神的(恐怖心)に疲れていたのでほっとした。この時間でも渓谷に向かう観光客がいたが全員、観光モードである。時間、装備をみても河原に下りて記念撮影程度しかできないだろう。 |

|

|

帰りも来た道をひたすら戻る。もう夕暮れ時だ。一直線の長いべるが通りを歩いていると小学生時代の下校風景を思い出す(写真右。ここでの挿入歌は「カントリーロード」がいい)。なにげなく写した写真だが力みが抜けたせいか思ったよりいい感じで撮れた。うーんカメラ道は奥が深い。

道の駅で水を汲んで飲んだ。自分は美味しんぼの山岡士郎ではないので(美味しんぼ第1話「豆腐と水」より)分析はできないが、文句のつけようがない水だった(といって何をほめるでもないが)。暗くなってもこの水汲み場の人足は絶えない。都会でいう「おとーさん、ゴミ出しといて」と同じレベルで「水汲んできて」という会話が日常されていることは容易に想像できる。

山梨いいところだなあとまたまた思いながら今回の旅は終わるのであった。

|

|

−あとがき−

・やはり前回までとは写真の表現力が違います。大雪山編と今回の紅葉の状態はほぼ同じです。較べてみるとその差に愕然とします。「大雪山、実際見るともっと綺麗です。」と言い訳しないとまずいですかね。

上の写真でいままでのデジカメで写したのは道の駅と旭滝だけの2枚であとはD70です。がんばって絞り優先モードで撮ったりしたので失敗も多かったですがいい写真が撮れるとうれしいですね。

・今回の旅でかかったお金は5千円程度。それでこれだけのものが見れれば十分です。かなり疲れましたけど。そういえば「尾白川ウォーキング」みたいな観光ツアーを見かけましたが、正しくは「尾白川トレッキング」です。デュークみたいな軽装でこられても困ります。

・わかってくれている人もいると思いますが、毎回背景と文字の色を変えてます。これは自分の旅のイメージで変えてます。今回は尾白川の水の色。前回の昇仙峡は空の色等々。読みにくいときもありますがご勘弁を。

【参考移動時間】 韮崎駅−バス30分→道の駅はくしゅうバス停−徒歩45分→尾白川渓谷入口−徒歩2時間(渋滞のため参考にならないかも。本来は1時間程度)→神蛇滝(分岐)→徒歩30分→不動滝−徒歩20分→分岐−徒歩30分→尾白川渓谷入口−徒歩40分→道の駅はくしゅう−バス35分→韮崎駅

【所要時間】 8時間(上記以外に休憩時間含む) |