多摩川散策日記(2007年1月)

文と写真:上田大志

写真をクリックすると拡大画像が見られます。

*1月1日 大栗川合流点

晴れときどき曇り。カイツブリ、カワウ、コサギ、ダイサギ、アオサギ、トビ、オオタカ、ノスリ、オオバン、セグロカモメ、キジバト、カワセミ、ヒバリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、モズ、ツグミ、ジョウビタキ、ホオジロ、アオジ、スズメ、カワラヒワ、ベニマシコ、シメ、ムクドリ、シジュウカラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト。

*1月3〜4日 一之瀬高原

3日:曇りときどき晴れのち雪。4日:晴れ。トビ、オオタカ、ハイタカ、ノスリ、クマタカ、アカゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、ツグミ、オオマシコ、ウソ、コガラ、ヒガラ、キバシリ、カケス、ハシブトガラス。

*1月6日 河口右岸

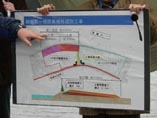

雨、寒い。いすゞ工場跡地のスーパー堤防整備に伴う樹木群の伐採について、京浜河川事務所、川崎市、市民(自然保護団体)による意見交換が行われた。トウネズミモチを中心とするこの緑地帯は、かつて川崎市が公害問題を克服しようと大気汚染に強い樹種で緑化に取り組み、土地所有者のいすゞが植えたものであることがわかった。

*京浜河川事務所に要望したこと

・工事終了後は、移植、植樹等により、速やかに緑地帯の復元を図ること。工事期間中も、作業工程と調整しながら、多摩川と都市とをつなぐバッファゾーンを残す工夫をすること。

・神奈川口構想の連絡道路計画に対して、生態系保持空間に指定している多摩川河口の自然環境を保全していくことの重要性をアピールすること。

*1月7日 永田地区

快晴。カワラノギクPJの活動日。A工区で種子採取をした後、今年一年間の活動計画について話し合った。福生市報、新聞等でメンバーを公募して除草作業をすることをはじめ、今年も実験区としてのA工区を維持していくことを確認した。A工区から自然の力で下流の石河原に広がってきている群落や、昨秋は個体数の改善が見られた最上流の自生地の動向も見守りたい。

*1月11日 奥多摩

晴れ。トビ、オオタカ、ハイタカ、ノスリ、クマタカ、コゲラ、ジョウビタキ、エナガ、ホオジロ、カシラダカ、カワラヒワ、ベニマシコ、ウソ、ヤマガラ、ハシブトガラス。

*1月13日 秋川(五日市)

快晴。五日市児童館の自然観察会。秋川の河原で化石探しをした。木の葉の化石はいくつか見つかったが、この冬はまとまった雨が何度か降って水量が多く、おもしろそうな河床はほとんど水の中。

*1月15日 大栗川合流点

快晴。カイツブリ、カワウ、コサギ、ダイサギ、アオサギ、コジュケイ、トビ、オオタカ、ハイタカ、ノスリ、オオバン、キジバト、カワセミ、コゲラ、ヒバリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、ツグミ、ホオジロ、スズメ、カワラヒワ、シメ、ムクドリ、シジュウカラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ガビチョウ。

*1月18日 奥多摩

曇りのち晴れ。この冬は赤い小鳥とよく出会う。トビ、ノスリ、クマタカ、コゲラ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、ベニマシコ、ウソ、ヤマガラ、カケス、ハシブトガラス。

*1月19日 北浅川

晴れ、寒い。八王子市立楢原小学校3年生の野外学習でバードウォッチング。学校を出ればもうそこは北浅川。土手を歩きながら、ダイサギ、アオサギなどのサギ類、オオタカ、ノスリなどの猛禽類、ほかキジバト、ムクドリ、ヒヨドリ、シジュウカラ、カワラヒワなどを観察し、身近な場所に多くの野鳥が棲んでいることを伝えた。嘴の形状に興味を持つ子が多く、特に食べ物との関係について考えてもらうことができた。すぐ下流の河原は、メタセコイアの化石や琥珀などで有名なところ。水質はまだまだ良好だとは言えないが、学校のすぐ近くにこんなフィールドがあるとはすばらしい!

*1月21日 多摩川大橋下流(左岸)〜大師橋

曇り、寒い。多摩川の自然を守る会、定例自然観察会。“六郷干潟”の陸域化が進行し、干潮時にだけ干潟になっていた場所にもヨシが繁茂してきている。ここはオナガガモやユリカモメへの餌やりも問題。市民による保全活動でここ数年回復の兆しがみられたウラギクがまた絶滅寸前。カンムリカイツブリ、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、コガモ、カルガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、トビ、オオタカ、チュウヒ、バン、オオバン、シロチドリ、ハマシギ、イソシギ、セイタカシギ、セグロカモメ、ユリカモメ、キジバト、ハクセキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、ツグミ、アオジ、オオジュリン、スズメ、カワラヒワ、シメ、ムクドリ、シジュウカラ、メジロ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト。

*1月25日 奥多摩

快晴。トビ、オオタカ、ノスリ、クマタカ、アカゲラ、コゲラ、ジョウビタキ、ホオジロ、ベニマシコ、コガラ、ヤマガラ、ハシブトガラス。ニホンカモシカ。

*1月28日 宿河原堰〜狛江水辺の楽校(「多摩川の達人になろう!」第10回)

福生よりもひと足先に活動をはじめた「狛江水辺の楽校」や「二ヶ領せせらぎ館」を見学してきた。

新しくなった登戸駅から10分、二ヶ領せせらぎ館には、サイクリングや散歩の途中で立ち寄っていく人、地域の人、親子連れなど、多くの人々が次々と訪れ、スタッフの方は、来館者はもとより電話の対応にも追われていた。初めて来た人は、床に広がる多摩川流域の航空写真に釘付け。開館から間もなく8年、誰もが気軽に出入りできるあたたかさを感じた。

出水で河川敷にできた池を利用して活動している「かわさき水辺の楽校」や、複々線化工事中の小田急線鉄橋を見ながら多摩水道橋を渡って狛江へ。土手がアスファルト舗装されていないのは、様々な利用者がお互いに譲り合ってのんびりと楽しめるようにとの配慮だ。「多摩川決壊の碑」は、1974年9月に台風による出水で堤防が決壊して19棟の住宅が流された悲劇と、その後長く続いた水害裁判を記録してつくられた。

狛江水辺の楽校は、伏流水の小川や柳の林、オギ原などの自然をそのままに、遊歩道などは整備せず、手入れは必要最低限、そして清掃活動は熱心に、多くの地域の方々が活動を支えている。フィールドを一周して、湧き水でアカガエルの卵塊を、“化石島”では魚貝類の化石を見つけた。

市民活動の歴史と力を感じた一日だった。