PJ-80の局発周波数の謎

2006年11月6日 安島巧

有名な話ですが、PJ-80の局発周波数は受信周波数の約1/2です。ここに次の謎があります。

謎その1:「偶数分の一の周波数でなぜ動作(周波数変換)できるのか?」

謎その2:「なぜわざわざ1/2の周波数を使用したのか?」

本ドキュメントではこの謎の解明に迫ります。

1.

謎の説明

謎その1:「偶数分の一の周波数でなぜ動作(周波数変換)できるのか?」

通常、2つの周波数(f1、f2)をミックスすると、f1+f2、|f1−f2|の2つの周波数成分を取り出すことができます。例えば、3520[kHz]の受信信号に3521[kHz]の信号を加えてミックスすると、7041[kHz]と1[kHz]成分が生成され、ローパスフィルタによって低周波成分のみ取り出すと、1[kHz]の信号になるというものです。ところが、局発周波数が1/2である場合、どう計算しても和や差で低周波成分を作り出すことは出来ません。

局発周波数の高次高調波を考えました。局発の第二高調波ならば、受信周波数との差を取り出すことは出来ます。しかしながら、第二高調波というのが腑に落ちません。両波整流でもしない限り2倍の周波数成分は出てきません。すなわち、奇数高調波は利用することは出来ても偶数高調波がどうして出てくるのか理屈が通らないのです。

謎その2:「なぜわざわざ1/2の周波数を使用したのか?」

仮に第二高調波成分を取り出した場合でも、そのレベルは非常に小さいものとなります。従って局発の発振パワーのほとんどは無駄となります。受信周波数を直接発振させることが難しい場合は、低い周波数で発振させてそれを逓倍していくことはありますが、3520[kHz]はそれほど高いものでもなく、直接発振が難しいというわけでもありません。パワーを無駄にしても、すなわち効率を犠牲にしてまで、1/2の周波数を選んだわけが謎です。

2.

受信信号と局発信号の合成シミュレーションによる考察

百聞は一見にしかずということで、波形合成シミュレーションをして見ました。局発信号は、受信周波数を10[kHz]シフトした周波数の半分としました。

◇受信信号:3520[kHz] 振幅1 周期は0.284[μs]

◇局発信号:1765[kHz] (=(3520+10)/2) 振幅1 周期は0.567[μs]

結果を図1に示します。中央のグラフがそうですが、何やら100[μs]の周期性が見られます。分かりやすいように赤点線でなぞってみました。100[μs]と言えば、10[kHz]に相当します。

中央のグラフは密なので、拡大図を4つ示しています。

図1 合成信号シミュレーション

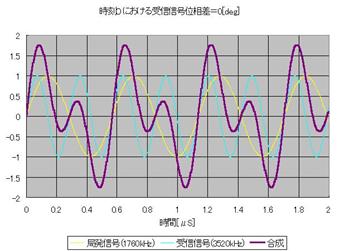

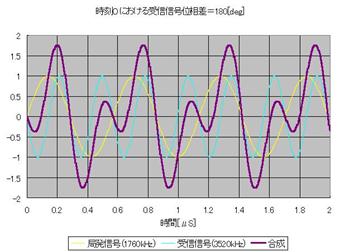

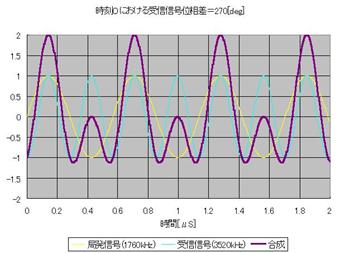

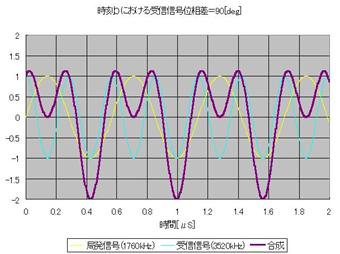

図1は合成信号のみの波形ですが、合成信号のみならず、受信信号、局発信号も同時にプロットした拡大図を図2に示します。

図2 局発信号、受信信号、合成信号

図1の赤点線で示したように、見事に10[kHz]成分が見えます。これを包絡線検波すればその成分を取り出せます。ダイオードと簡単な平滑回路で取り出せるわけです。ゲルマニウムラジオ(昔で言うところの鉱石ラジオ)の原理です。ゲルマニウムラジオって優れものですね。

次に包絡線について考察してみます。

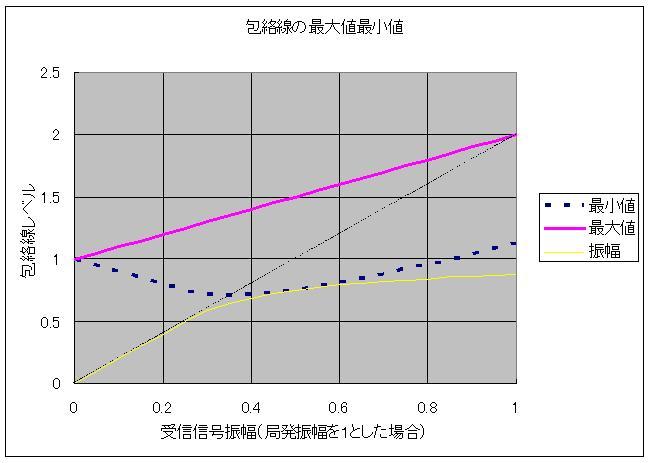

図1に示したように、包絡線(図中赤点線)は完全なる正弦波ではなく、脈流のような形をしています。その最大値は1、最小値は1強の値をとっています。これは局発信号、受信信号ともに振幅が1の場合です。局発の振幅を1に固定して、受信信号の振幅を変化させて、包絡線の最大値、最小値、そして包絡線振幅p-p(最大値―最小値)を求めてみます。

結果を図3に示します。

|

|

|

|

|

図3 包絡線振幅

最大値は局発信号と受信信号のそれぞれの最大値が重なった時ですから、直線になりますが、最小値は違います。0.3〜0.4をミニマムとして、凹の形になります。包絡線振幅p-pを見ると、受信信号が0の時は当然0ですが、受信信号が大きくなるにつれリニアに大きくなり、0.3を過ぎると頭打ち、すなわち抑圧がかかります。ARDFの場合は、受信信号レベルの強弱を出力段まで温存しておきたいので、通常はリニア領域に入るように回路のダイナミックレンジに入るように局発信号のレベルを設定しておくことになるでしょう。すなわち、局発信号のレベルを1として、受信信号の最大入力を0.4とすると、包絡線最大値が1.4となるので、振幅1.4に耐えうるダイナミックレンジが必要というわけです。

逆に回路のダイナミックレンジに余裕がある場合(例えば2)は、受信信号レベルが非常に強力で0.3以上になった場合は、包絡線振幅p-pは抑圧されて、もしかしたらちょうどうまい具合になるかもしれません。

以上のように、局発周波数が受信周波数の1/2であっても、きちんと可聴領域ビート音を作成できることがわかりました。

次に、なぜわざわざ1/2の周波数を局発周波数に選んだかを考えて見ます。

ダイレクトコンバージョンのスーパーヘテロダインと比較した時に最大の欠点は、選択性や利得を余り稼げないことです。スーパーヘテロダインは、受信周波数によらず中間周波数を一定にすることにより、帯域フィルタを沢山噛ませて多段増幅で利得を稼ぐことができます。復調する前の高周波増幅段で余りゲインを稼ごうとすると、回り込みにより発振が起きたりします。そうです。回り込みが大敵なのです。

通常のダイレクトコンバージョンは、受信周波数とほぼ同じ周波数の局発を持ちます。この局発信号の受信高周波段への回りこみが大敵なのです。高周波段はもちろんフィルタはありますが、局発周波数を除去することが出来ません。従って、強い信号である局発信号が回り込むと、一発で高周波段が飽和してしまいます。同一の箱内に受信機と送信機が同時に動作しているようなものです。しかも差が1[kHz]くらいしかないというほぼ同じ周波数で。よくTXを受信しようとするとビーコンがかぶったという話がありますが、通常TXとビーコンは60[kHz]くらい離れています。これを考えても、ダイレクトコンバージョンが如何に難しいかが分かります。

さて、PJ-80はどうでしょう。局発は受信周波数と1760[kHz]も離れています。たとえ局発信号が受信高周波段に回り込んだとしても、フィルタ(共振回路)で落とされませんか? 回りこみの影響が少ないとなると、回路の実装がとても簡単になります。確かにPJ-80の回路実装はとてもラフです。シールドと言えばプラスチックケースの内側にアルミホイルを貼り付けてあるくらいです(しかもアースはとっていない)。

局発を受信周波数の1/2にするというのは、ものすごいノウハウなのかもしれませんね。

3. まとめ

PJ-80の局発周波数による謎について考察し、一応解と思われる結論を得ました。

謎その1:「偶数分の一の周波数でなぜ動作(周波数変換)できるのか?」

◇1/2の局発周波数と受信信号を加算し、その包絡線信号で復調できることが分かりました。

◇この包絡線信号波形は完全なる正弦波ではなく脈流の形状です。

◇局発信号振幅を1とすると、受信信号振幅が0.3まではそれにつれて包絡線振幅がリニアに大きくなり、

それ以上では包絡線振幅は頭打ちとなります。

謎その2:「なぜわざわざ1/2の周波数を使用したのか?」

◇局発信号の高周波増幅段への回りこみ効果を抑え、回路実装を簡略化し、回路動作安定性を高めたもの

と推定されます。

以上

------------------------------------------------------------------------------------------------------------